- Startseite

- Villenkolonie Mulang

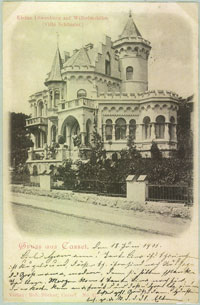

- Kurort Wilhelmshöhe

- Chinesisches Dorf

- Park Wilhelmshöhe

- Stadtteil Wilhelmshöhe

- Heidelbach: Geschichte der Wilhelmshöhe

- Heinrich Schmidtmann

- Persönlichkeiten

- Gustav Henkel

- Herkulesbahn

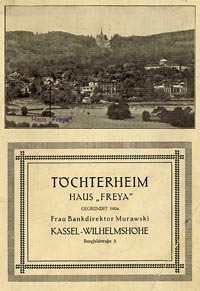

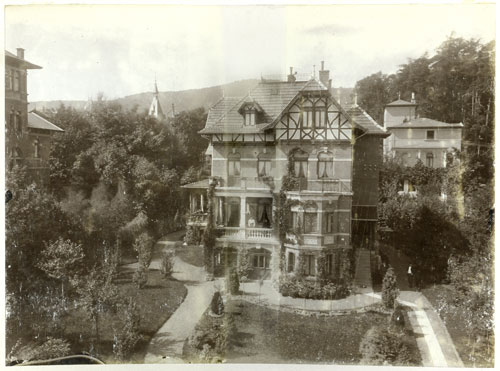

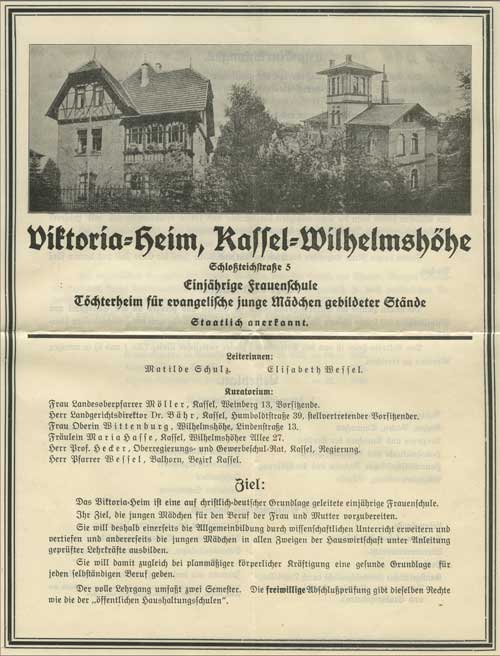

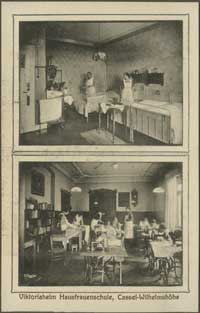

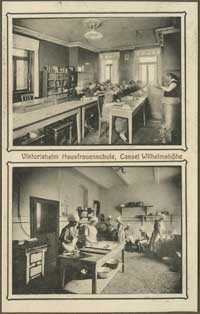

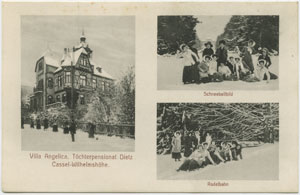

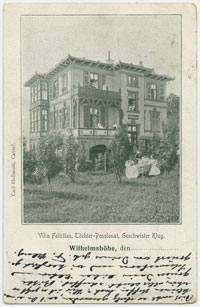

- Töchterheime

- Artillerie-Album

- Herkules-Bergrennen

Autor der Website:

Friedrich Forssman

Schloßteichstraße 3

34131 Kassel

mail@kassel-mulang.de

Dank und Nachweise

am Fuß der Seite.

Die Villenkolonie Mulang

Inhalt dieses Kapitels

- Lage, Anfänge, Überblick

- Fünf frühe Texte zur Villenkolonie Mulang

- Panorama-Aufnahmen

- Straßennamen und Hausnummern

- Mulangstraße Friedhof | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Fasanerie

- Wigandstraße 1–3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14/16 | 17

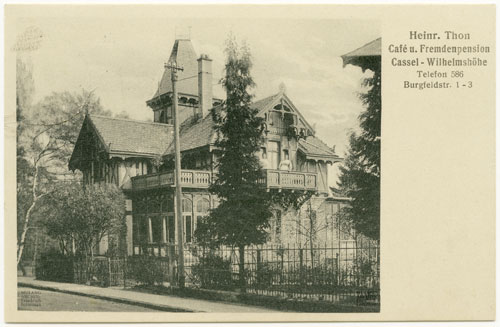

- Burgfeldstraße 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21

- Schloßteichstraße 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 19

- Küperweg

- Siebertweg 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8

- Kurhausstraße 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15a | 17 | 25 | 28 | 30 | 36–40 | 41 | 42 | 43 | 50

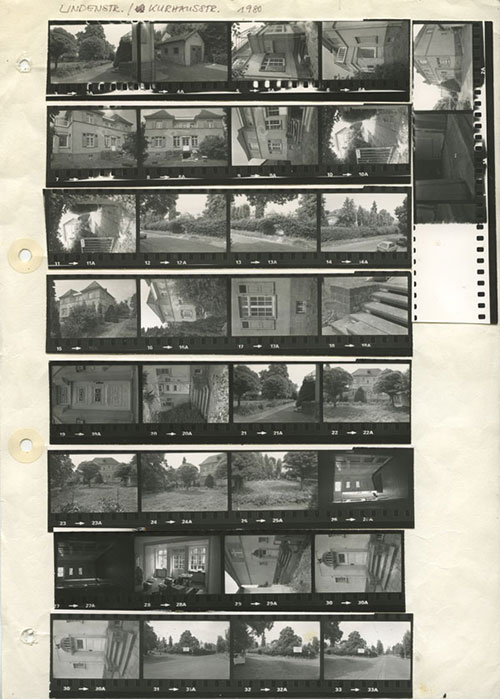

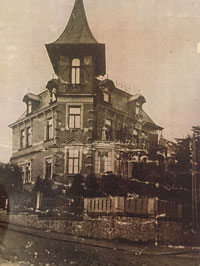

- Lindenstraße 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 21 | 23 | 25

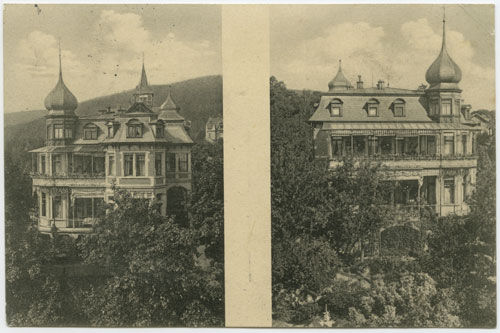

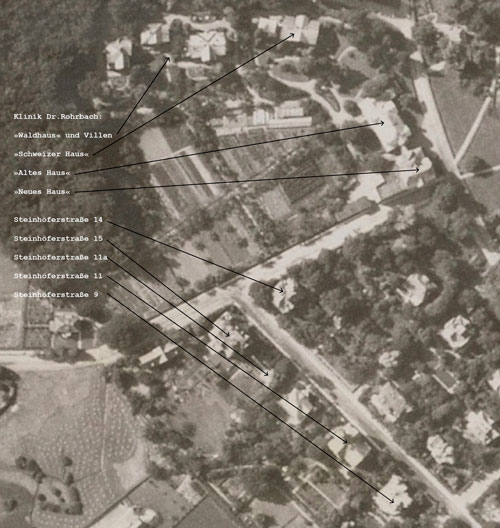

- Steinhöferstraße 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11a | 14 | 15

- Löwenburgstraße 1/3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10

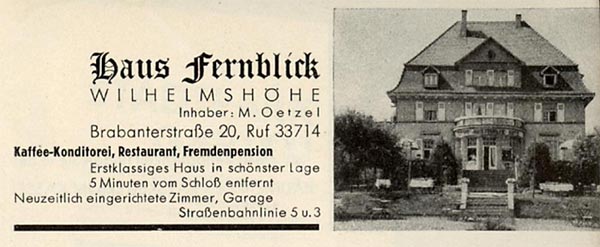

- Brabanter Straße 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 30a | 36 | 38 | 47

- Hugo-Preuß-Straße 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | 18 | 20 | 21 | 27 | 34 | 40 | 44 | 52–56

- Anthoniweg 2 | 10 | 14

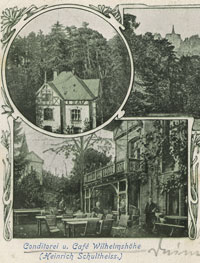

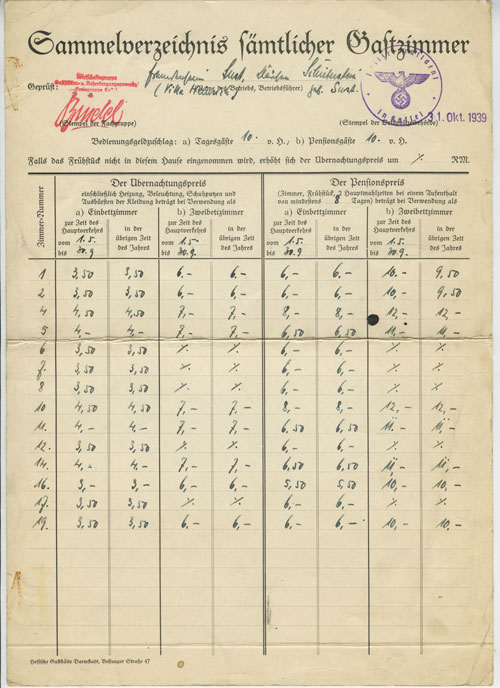

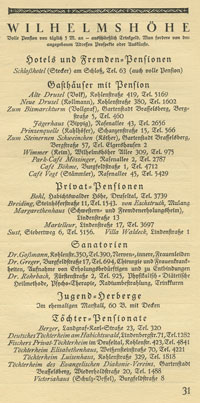

- Liste der Hotels, Sanatorien, Töchterheime und Restaurants

- Die Außenstelle des KZ Buchenwald in Mulang

- Unbekannte Häuser; Bitte um Such-Hilfe

Die Haus-Adressen sind in diesem Kapitel, wo es sinnvoll ist, ausgeschrieben (»Schloßteichstraße 3«, nicht »Schloßteichstr. 3« oder »Nr. 3«), so daß man mit Hilfe der Such-Funktion alle Erwähnungen eines Hauses finden kann. – Das Symbol »(→)« zeigt an, daß sich beim Anklicken des Links ein neues Fenster öffnet.

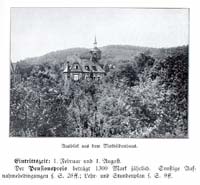

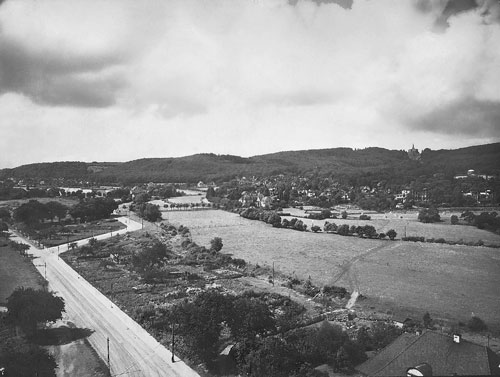

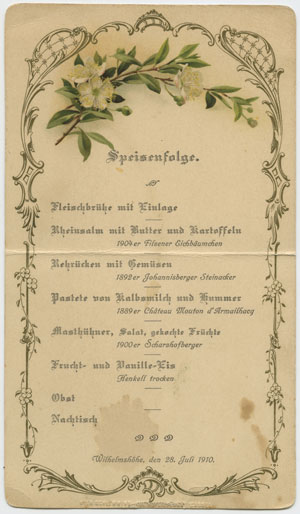

März 2005: Luftbild von Südosten.*MA

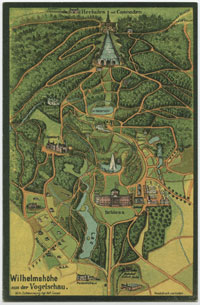

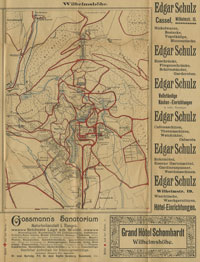

»Kassel-Wilhelmshöhe« Vogelschau-Plan von Kassel und Wilhelmshöhe, 1930er Jahre. Links die westlichen Stadtteile Kassels, von denen diese Website handelt.*MA

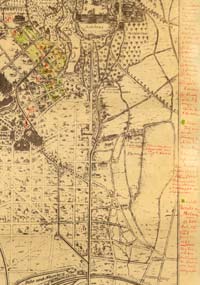

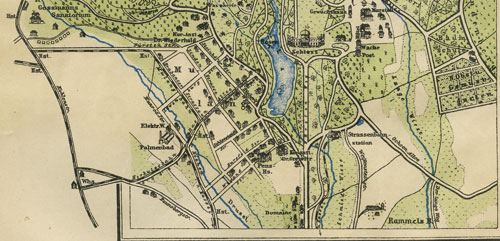

»Kurfürstenthum Hessen«, Blatt No. 15, Wilhelmshöhe, 1859. Ausschnitt vom Herkules im Westen zum Dorf Wahlershausen im Osten sowie von den Schloß-Nebengebäuden im Norden bis zur Kohlenstraße (heute Druseltalstraße) im Süden. Die Villenkolonie entstand ab 1883/84 auf dem »Burgfeld«.*MA

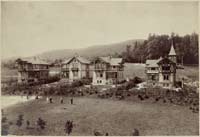

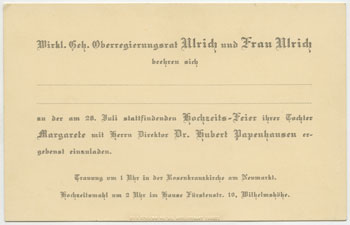

Das erste Haus, noch vor der Villenkolonie-Zeit, erbaut

ca. 1867 als Kurheim vom kurfürstlichen Leibmedikus Dr. Justus Schmidt. Das Bild ist beschriftet:

»Gasthof Schweizerhaus, abgebrannt 8.5.1900.« Das Haus

wurde wieder aufgebaut, fiel dann aber dem 2.Weltkrieg zum Opfer.

Siehe »Kurort Wilhelmshöhe«, dort: »Reichel/Schmidt«. (→)*14

* * *

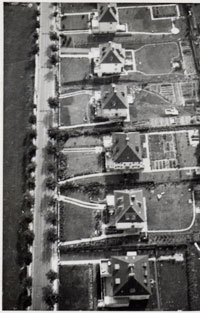

Ca. 1920: Luftbild von Wilhelmshöhe. – Hier klicken (→) für einen Ausschnitt mit nur der Villenkolonie.*30

Ca. 1935: Luftbild von Westen. In der rechten Bildhälfte senkrecht die Brabanter Straße. Bildvordergrund, linke Hälfte: Die Hugo-Preuß-Straße, auf die der gebogene Anthoniweg mündet.*12

1934: Prospekt des Kurortes Wilhelmshöhe: Vogelschau auf Park und Mulang von Nordosten.*MA

22. März 1945: Luftbild der Zerstörungen in Mulang, dem Flüsseviertel und weiteren Teilen von Wilhelmshöhe. – Hier klicken (→) für ein dreiseitiges PDF (7 MB) mit einem Ausschnitt, der nur die Villenkolonie zeigt. Seite 1: mit Straßennamen und Nummern der beschädigten Häuser / Seite 2: nur Straßennamen / Seite 3: unbeschriftet.*45

19. April 1960: Noch keine der späteren Bausünden

hat die Domäne und die Villenkolonie heimgesucht. Ausschnitt aus einem größeren Bild, das durch Klicken auf diesen Link sichtbar wird.*MA

Das Gebiet der Villenkolonie Mulang: Auf dem (selbstgeschossenen und daher schlechten) Luftbild von 2005 erkennt man rechts oben den Schloßteich, den »Lac« im Park Wilhelmshöhe und das Schloß. Das Parkgelände begrenzt die Kolonie damit im Norden und Westen. Im Süden und Osten, auf dem Foto unten und links, liegen Landschafts-Schutzgebiete, die als hellbraune Wiesen mit dunkelbraunen Baumstreifen erscheinen.

Ihren Namen hat die Villenkolonie vom »chinesischen« Parkdorf Mou-lang (siehe das Kapitel »Chinesisches Dorf«). Die Villenkolonie heißt nicht »der Mulang«, sondern einfach »Mulang« (worauf auf Wunsch Karl-Hermann Wegners, des überaus kenntnis- und verdienstreichen Gründers und Direktors i.R. des Kasseler Stadtmuseums, gerne hingewiesen wird).

* * *

Das erste Landhaus auf dem Gebiet der späteren Kolonie wurde etwa 1867 erbaut: die Villa von Sanitätsrat Dr. Schmidt, dem ehemaligen kurfüstlichen Leibarzt. Sie lag am oberen Ende der heutigen Mulangstraße. Ebenfalls noch vor Gründung der Villenkolonie entstanden das Landhaus von Julius Siebert, ca. 1877, heute Siebertweg 1, und das Haus von Heinrich Schmidtmanns »Vetter Louis Hochapfel«, heute Kurhausstraße 1.

* * *

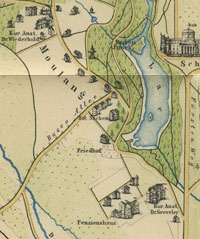

Links: Mulang 1874.*MA Ausschnitt aus dem Plan von Johann August Kaupert. Das Landhaus Dr. Schmidt am oberen Bildrand der obigen Vorschau (vor dem »M« von »Moulang«), das Pensionshaus Wilhelmshöhe unten rechts. Dazwischen noch keinerlei Villenkolonie; die Querstraße heißt auf dem Plan »Fürstenallee«, danach hieß sie »Rasenallee« und schließlich »Kurhausstraße«. – Rechts: Mulang ca. 1888 (Postkarte später datiert). Das Areal der ersten Villen an der Burgfeldstraße nahe am Pensionshaus ist erkennbar, weiter westlich (auf der kleinen Karte oben) entstehen weitere verstreute Villen. Welches Haus das »Hôtel Sacken« war, muß noch herausgefunden werden.*MA

* * *

Die Hauptphasen von Aufbau und Ausbau der Villenkolonie Mulang:

• Gründungsphase, 1882 bis 1895. Die Villenkolonie, noch unter dem Namen »Villenkolonie Wahlershausen«,

wuchs von der Burgfeld- und der Wigandstraße aus topographisch nach oben,

also nach Westen, in Richtung der Schloßteichstraße, der Kurhausstraße und der Steinhöferstraße.

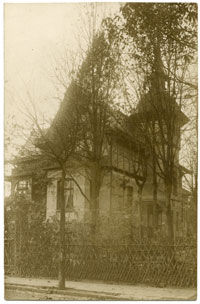

Die Häuser wurden zunächst im historistischen oder im Cottage-Stil

erbaut. Unter den letzteren verstand man Landhäuser mit

sichtbarem Fachwerk, verzierten Balkonen und Sprengwerk. Beispiel: Burgfeldstraße 4. Die erste Phase ist geprägt von der Geselligkeit des Gründers Heinrich Schmidtmann, der die Kolonie in der Nähe von Freundes-Landhäusern gründete (Vetter Louis Hochapfel, Kurhausstraße 1; Julius Siebert, Siebertweg 1) und Freunde dazu bewegte, Nachbarhäuser zu bauen oder zu kaufen.

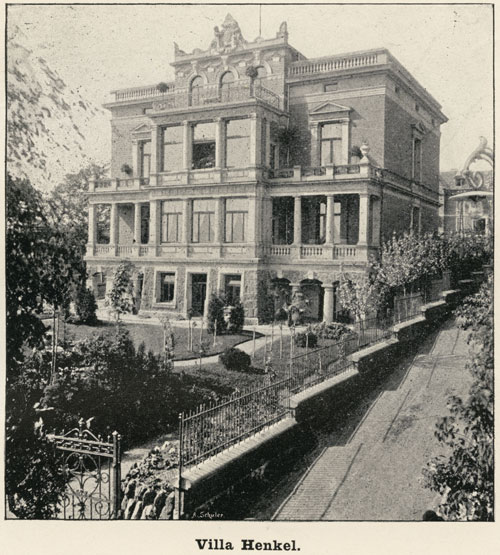

• Ausbauphase, 1895 bis 1925: Prächtigere Häuser wurden gebaut. Die Kolonie dehnt sich aus in Richtung Lindenstraße, Steinhöferstraße, Löwenburgstraße. Beispiel: Kurhausstraße 7, die Villa Henkel.

• Krise in den 20ern und 30ern: Durch eine Reichensteuer waren viele Villen als solche nicht mehr haltbar (daher auch der Abriß der prächtigen Henschelvilla auf dem Kasseler Weinberg, hier klicken (→) für einen HNA-Artikel). Die Villen wurden in Wohnungen aufgeteilt, als Pensionen oder Töchterheime verwendet – oder abgerissen, siehe etwa Steinhöferstraße 15.

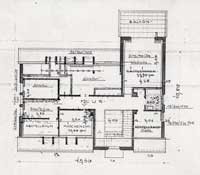

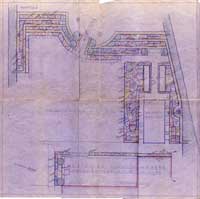

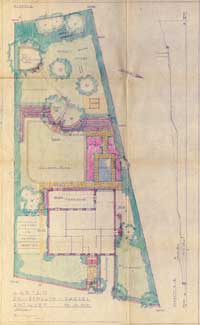

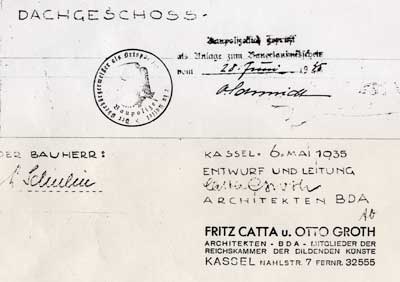

• Modernes Bauen in den Zwischenkriegs-Jahren, 1925 bis 1940. Es entstanden schlichte, von Werkbund- und Bauhaus-Gedanken beeinflußte Bauten: entlang der Brabanter Straße, in der Hugo-Preuß-Straße, im oberen, also dem westlichen Teil der Lindenstraße und auf vielen Grundstücken, die durch Generationenwechsel oder Geldmangel nicht mehr so großzügig bleiben konnten. Beispiele: Schloßteichstraße 4 (auf dem Grundstück der Villa Mummy/Piepmeyer, Kurhausstraße 13), ein trefflich durchgestalteter und erhaltener Villenbau der Kasseler Architekten Catta und Groth samt erhaltenem Garten von Harry Masz. Weitere Beispiele: die Häuser der Architekten Baecker und Sirrenberg (die teils noch in den 2000er Jahren abgerissen wurden).

• Kriegszerstörungen, besonders im Januar und März 1945 (siehe das Luftbild in der linken Kolumne).

• Wiederaufbau und Weiterbau nach dem Krieg, 1945 bis 1970: Teils wurden Häuser repariert, oft mit Notdächern und ohne Wiederaufbau zerstörter Türmchen, teils wurden auf den Grundmauern zerstörter Häuser neue gebaut, teils Grundstücke erstbebaut bzw. geteilt und mit kleineren Einfamilien- oder halbwegs passenden Mehrfamilienhäusern bebaut. Beispiel: Kurhausstraße 12–14.

• Die Spekulanten- und zweite Zerstörungsphase, und als Reaktion

der Denkmalschutz: 1970 bis heute. Teilweise wurden noch rasch

herrliche Häuser zerstört, bevor der Denkmalschutz griff, auch solche, die eigentlich schon

geschützt waren; Anwohnerproteste wurden laut. Seit den 90er

Jahren entstehen auch in Mulang

»Stadtvillen« mit möglichst

praktischer Gartengestaltung, nämlich so gut

wie gar keiner (Fachwörter für derartige »Gärten«

lauten bezeichnenderweise etwa »Vor- und Begleitgrün«).

Beispiele: Lindenstraße 10; Kurhausstraße 12, Kurhausstraße 13. – Andererseits

wurden und werden Bauten (teils in letzter Sekunde) gerettet und

mit viel persönlichem Einsatz restauriert, oft wird auf maximalen

Ausbau und Grundstücksteilung verzichtet. Beispiele: Wigandstraße 4, Lindenstraße 4,

Steinhöferstraße 2 und Burgfeldstraße 4.

Noch immer ist der Villenkolonie-Charakter in den meisten Teilen

gut erhalten: Mulang ist eine der besterhaltenen Kolonien

ihrer Art in Deutschland und somit ein Baudenkmal-Ensemble von hohem

Rang.

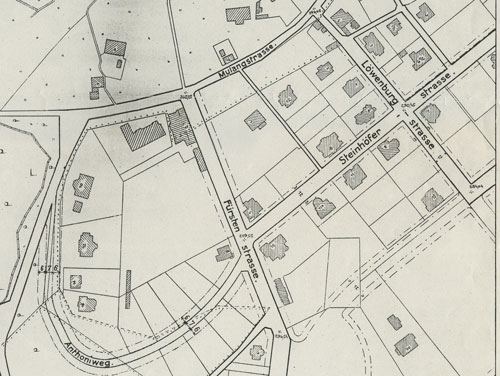

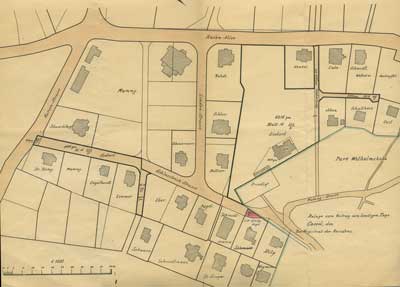

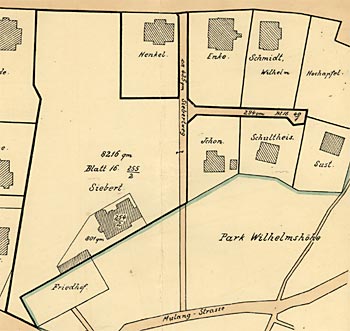

Kartenausschnitt mit Eintragungen über »Die

ältesten Einwohner von Wilhelmshöhe« aus

dem Archiv der Familie Siebert.*4 Die Karte ist von ca. 1895 und enthält nicht verwirklichte Kur-Entwicklungspläne (zu sehen

am linken Rand).

»1.) Siebert [Siebertweg 1] | 2) Konsul Ischong [Ichon, Siebertweg 2] | 3) Erfinder Schmidt [Kurhausstraße 3] | 4) Holzapfel [Kurhausstraße 1] | 5) Sust [Siebertweg 6] | 6) Henkel [Kurhausstraße 7] | 7) Schmidtmann [Burgfeldstraße 8] | (8) Meister [Carl Albert Meister, Rentier, Steinhöferstraße 2] | (9) Brandau [Steinhöferstraße 15] | (10) Blankenhorn [Blankenburg, Lindenstraße 1] | (11) später Rohrbach [Hugo-Preuß-Straße 2] | (12) Mummy später Piepmeyer [Kurhausstraße 13]«

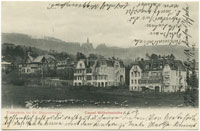

Ca. 1895, Rückseitendruck »Hotel Monopol Cassel«. Die Villenkolonie ist auf dieser hübschen Karte sehr skizzenhaft gehalten, so sind die drei ersten verkäuflichen Villen fälschlich eher in der Schloßteichstraße eingezeichnet.*MA

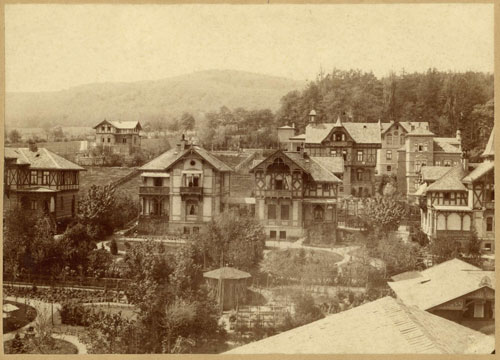

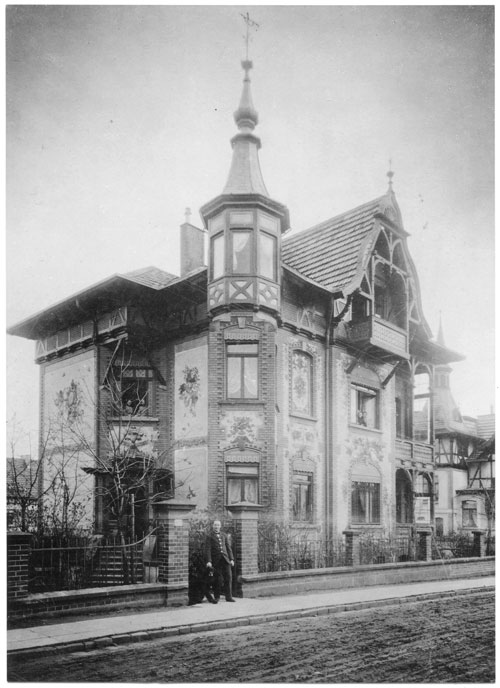

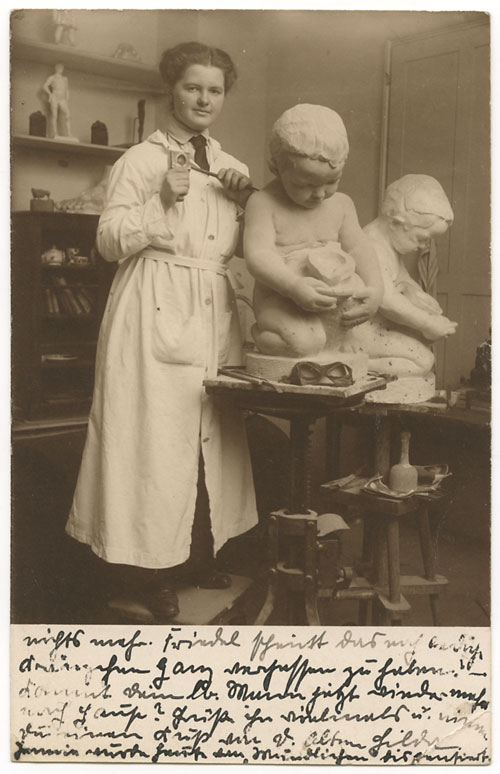

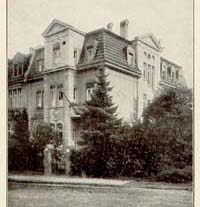

Das Foto von ca. 1882 zeigt »die

ersten verkäuflichen Villen«.

Es entstammt der Autobiographie »Erinnerungsbilder« des Kolonie-Gründers Heinrich

Schmidtmann (1842–1921). –

Die beiden rechten Häuser, Burgfeldstraße 1 und Burgfeldstraße 3, sind

im Krieg zerstört worden. Die Burgfeldstraße 5 ist erhalten.*1

Burgfeldstraße 7, Burgfeldstraße 5, Burgfeldstraße 3, Burgfeldstraße 1 (v.l.n.r.): Die ersten vier Villen,

Foto von ca. 1882. Blick aus dem Pensionhaus Wilhelmshöhe, Wigandstraße 5. Die Häuser Nr. 7 und Nr. 5 sind erhalten. (Zwischen den Häusern Nr. 1 und Nr. 3 ist wohl der Bauplatz der Schloßteichstraße 3 zu sehen.)*12

* * *

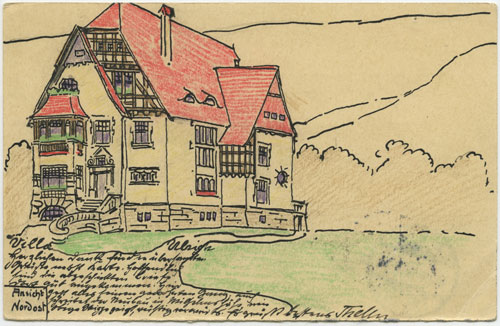

Die »Künstlerpostkarte« von etwa 1900 zeigt

die Lage der Villenkolonie

direkt am Schloßpark Wilhelmshöhe.*MA

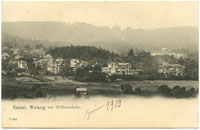

Datiert 1912, rechts das »Hôtel Schombardt«.*MA

* * *

Ca. 1910: »Casseler Tanz-Album, 12 Originaltänze in leichter Spielart mit humoristischem Text von Richard Heinze, Op. 179.« Klicken auf das Bild: »No. 4. Auf Mulang. Polka«: »Kommt der Sonntag, geht es sicher auf die schöne Wilhelmshöh’, und in Mulang trinkt man heiter und gemüthlich den Kaffee. Und wenn freundlich von dem Himmel auf uns niederscheint die Sonn’, sagt der echte Casselaner: Kinder, ja so wum mäs hon!«*MA

Aus der »Festschrift zur 38. Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure«, Cassel 1897:

Am südlichen Rande des Parkes von Wilhelmshöhe, unmittelbar an das bereits erwähnte chinesische Dörfchen Mu-Lang anschliessend, ist im Verlaufe von etwa 15 Jahren ein vollständiger Ort, »die Villen-Colonie«, entstanden, mit Privat- und Pensions-Villen, Kuranstalten und Hotels, in den verschiedensten Stilarten, vom einfachen Schweizerhäuschen bis zu palastartigen Bauten.

Das neben dem Schlosse gelegene Grand Hotel Schombardt, welches vor etwa 70 Jahren von Kurfürst Wilhelm II. erbaut ist und das zunächst als Cavalier-Haus gedacht war, dann aber als Gasthof ersten Ranges verpachtet wurde, konnte nur einer verhältnismässig geringen Anzahl Reisender Unterkunft bieten.

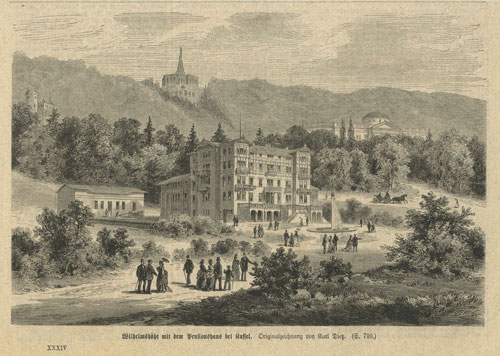

Im Jahre 1872 trat das von einer Actien-Gesellschaft gegründete »Pensionshaus«, etwa 500 Schritt südlich von der jetzigen Trambahn-Endstation gelegen, hinzu.

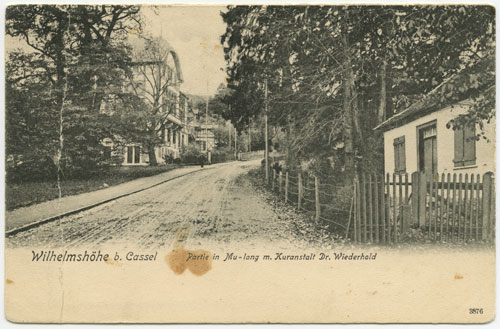

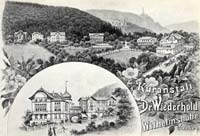

Dr. Wiederhold gründete alsdann im Jahre 1877 am Waldesrand, unterhalb der Löwenburg, eine Kuranstalt in den durch Kauf in seinen Besitz übergegangenen, einige Jahre früher vom Geh. Sanitätsrat Dr. Schmidt hier im Schweizerstile errichteten Bauten. [...]

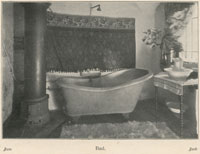

Fünf Jahre nach Gründung dieses Etablissements baute ein Consortium neben dem Pensionshause das »Bad Wilhelmshöhe«, welches durch seine stilvolle innere Einrichtung sehenswert ist. Dasselbe wurde von dem [...] Architekten Rebentisch erbaut und befindet sich nunmehr im Besitz des Sanitätsrats Dr. Greveler. [...]

Die starke Frequenz dieser beiden Kur-Anstalten gab Veranlassung zur Entstehung einer dritten, die im Jahre 1894 am Eingange des Druseltales als »Naturheil-Anstalt von Gossmann« eröffnet wurde und in der das gesamte Naturheilverfahren zur Anwendung kommt. [...]

Im vorigen Jahre eröffnete Dr. Greger in seinem Hause Kronprinzenstrasse 151 das Wilhelmshöher Medico-mechanische Institut nach Zander’schem System, in welchem hauptsächlich Bewegungskuren ausgeführt werden, doch findet auch Massage, orthopädische und electrische Behandlung statt.

Die Erlaubnis zur Besichtigung sämmtlicher, ebenso schön wie praktisch gelegener, bezw. eingerichteter Kur- und Heilanstalten wird von den resp. Leitern gern erteilt. Ein Vereinigunsgpunkt für die in Wilhelmshöhe anwesenden Fremden ist von dem Kur- und Verschönerungs-Verein in den Parterre-Räumen des Riedinger Schlosses durch Spiel- und Lesezimmer geschaffen. Ebenso sind nach dem Muster grösserer Badeorte Spielplätze eingerichtet.

Der vollständige Text findet sich im letzten Teilkapitel des Kapitels »Kurort Wilhelmshöhe«; hier ein direkter Link.

* * *

Aus den »Erinnerungsbildern« des Kolonie-Gründers Heinrich Schmidtmann, 1910:

Schon lange war es mein

Wunsch, mich in Rücksicht auf meine gesundheitlichen Verhältnisse,

die immer noch sehr zu wünschen übrig ließen, auf

Wilhelmshöhe anzukaufen; disen Wunsch konnte ich mir jetzt [Herbst 1880] erfüllen.

Mein Freund Julius Siebert sowie mein Vetter Hochapfel hatten sich bereits oben angekauft und sich schöne Sommersitze

am Wald geschaffen.

Mein Plan ging aber weiter; ich beabsichtigte,

nach dem System der englischen Cottages eine Anzahl Landhäuser,

zu einer Kolonie vereinigt, gleichzeitig zu erbauen; und dazu mußte

ich ein entsprechendes Bauterrain zu erwerben suchen. Als solches

schien mir das dem Pensionshaus gegenüber liegende Domänenland besonders geeignet, von welchem ich die Erbwerbung eines Theiles

bei der Königlichen Domänenverwaltung nachsuchte. Zu gleicher

Zeit war aber noch ein anderer Käufer, Kaufmann C. Schwarz,

der auf dasselbe Grundstück reflektierte, mit einem Gesuch

eingekommen, und um uns gegenseitig keine Konkurrenz zu machen,

erwarben wir gemeinschaftlich zwei Hektar des an die Parkanlagen

angrenzenden Landes, das wir je zur Hälfte unter uns teilten.

Auf diesem Terrain legte ich für unsere

gemeinschaftliche Rechnung eine neue Straße, die jetzige Burgfeldstraße,

bis zur halben Länge an und erbaute an dieser meine ersten

Villen, und zwar im Jahre 1881 drei (siehe Abbild.) und nach deren Vollendung die

vierte; damit war der Anfang zur eigentlichen Villenkolonie gemacht.

Für das Kapitel zu Heinrich Schmidtmann mit dem vollständigen Text der »Erinnerungsbilder« hier klicken.

* * *

Aus der »Geschichte der Wilhelmshöhe« von Paul Heidelbach, 1909, S.380ff.:

Noch bedarf die Entstehung der an die Wilhelmshöher Parkanlagen im Süden angrenzenden Villenkolonie einer Erwähnung. Die erste Villa baute dort bereits gegen Ende der 60er Jahre der frühere Leibarzt des Kurfürsten Sanitätsrat Dr. Schmidt. Es war dies das jetzt zur Wiederholdschen Kuranstalt gehörige Schweizerhaus. Einige Jahre später baute Rentier Reichel den daneben stehenden Fachwerkbau, und in diesen beiden Häusern mit dem dazwischengebauten Speisesaal begründete Dr. Wiederhold seine Kuranstalt. 1873 wurde auf Anregung des Buchhändlers Dr. Wigand eine Aktiengesellschaft zur Erbauung des Pensionshauses Wilhelmshöhe gegründet. Wigand, der schon 1870 während der Industrieausstellung vom Königsplatz in Kassel nach Wilhelmshöhe Omnibusfahrten eingerichtet hatte, rief dann später die Dampfstraßenbahn ins Leben, wodurch der erste Anstoß zur Entstehung der Kolonie gegeben war. Am 5. Juli 1877 wurde die Tramway Kassel–Wilhelmshöhe eröffnet. Gegen Ende der 1870er Jahre erwarb Kaufmann Julius Siebert von der Domänenverwaltung ein größeres Grundstück an der Rasenallee und legte hier einen großen Garten mit Landhaus an; um diesen herum entstanden die ersten Privatvillen. [...] 1881 faßte Architekt Schmidtmann den Plan, nach dem System der englischen Cottages eine Anzahl Landhäuser, zu einer Kolonie vereinigt, gleichzeitig zu erbauen. Gemeinsam mit Kaufmann Schwarz erwarb er von der Domänenverwaltung zwei Hektar des an die Parkanlagen grenzenden Landes und machte auf diesem den Anfang mit dem Bau größerer Straßen, zunächst durch Herstellung der jetzigen Burgfeldstraße, die er sofort mit vier Häusern bebaute. Damit war der Anfang zur eigentlichen Villenkolonie gemacht. Es folgte die Anlage der Park-, Linden- und Landgrafenstraße, die in wenigen Jahren mit Villen bebaut waren. Die Kosten der Straßenbauten wurden von den Grundbesitzern bestritten ohne finanzielle Beihilfe der Gemeinde, trotzdem diese durch die Kolonie an Steuerkraft erheblichen Vorteil hatte. Durch Zuzug von außen gewann die Kolonie an Ansehen und Ausdehnung. Gegen Ende der 1890er Jahre erbaute Schmidtmann noch die jetzige Fürstenstraße und regte im Anschluß an diese die Ausführung weiterer Straßen an. Schon Mitte der 1880er Jahre gründeten die Bewohner der Kolonie zur Herbeiführung eines einheitlichen Kanalsystems und der Zuleitung von Quellwasser mit einem Kapital von mehreren 100.000 M. eine Entwässerungsgenossenschaft, deren Vorsteher nacheinander Julius Siebert, Louis Reuse und Oberst Mende waren.*11

Für den vollständigen Text von Heidelbachs »Geschichte der Wilhelmshöhe« hier klicken.

* * *

Vortrag über die Kolonie und ihre technische Entwicklung von Gustav Henkel, 1914:

Versuch

zu einem geschichtlichen Ueberblick über die Entwicklung von

Henkels-Elektrizitätswerken zu Cassel-Wilhelmshöhe 1892–1914. – Vorgeschichte.

Am Aufblühen der Villencolonie

Wilhelmshöhe sind ganz besonders zwei öffentliche Einrichtungen

von hervorragendem Einfluss gewesen: Die Anlagen der Ent- und Bewässerungs-Genossenschaft

und die Errichtung von Henkels Elektrizitätswerken.

Bildeten erstere eine sanitäre Notwendigkeit für die Anwohner,

so wurde durch die Versorgung der Villencolonie mit elektrischem

Licht erst eine wirkliche Behaglichkeit geschaffen, die das Wohnen

in dem neu entstandenen Vororte von mancher tief empfundenen Unzuträglichkeit

befreite. Vor allem wurde die öffentliche Sicherheit durch

die Anlage einer elektrischen Strassenbeleuchtung ausserordentlich

gefördert. [...] *MA

Das Gustav-Henkel-Kapitel mit dem ganzen Vortrag: hier klicken.

* * *

Auszug aus: Oskar Bie, »Reise um die Kunst«,

Erich Reiß Verlag, Berlin 1910, S. 92:

Durch die Campagna geht es in gerader Linie auf die Berge zu, aber sonntägliche Kasseler lärmen auf den vorstädtischen Villenstraßen. Da liegt das chinesische Dorf Mulang, aber schlechte moderne Landhäuser stehen an seiner Stelle und schmücken sich mit exotischen Namen. Das große runde Schloß kommt näher und näher, und wenn es auch nicht wie Herrenhausen durch blaue Gardinen die Reflexe italienischer Himmel vortäuscht, so ist doch sein Fürstentum schlafen gegangen und Sanatorien mit elektrischen Verbindungsbahnen lauern im seitlichen Hinterhalt. Ein unendlicher romantischer Park umfängt uns, von pittoresken Baumhalbinseln am Schloßteich bis hinauf in dem Wald, der sich nicht zu aufdringlich mit Ritterburgen und Wasserfällen, den trivialsten aller Landschaftsschauspiele, schmückt. Man kann spazieren gehen. Man kann sich verlaufen. Es ist viel Freude und Waldeszauber dort. Dann aber beginnt das Theater, nicht die Herrenhausenschen Parkkulissen mit den grüngestrichenen Göttinnen als versteinertem Ballett, sondern die große Adoration von Rom, Riesenkaskaden von barocken Wegen flankiert, von Fontänen und Vexierwassern unterbrochen, das hessische Frascati in einer Dimension wie man sie bei uns nicht zum zweiten Mal findet. Man keucht in Vasallendemut hinauf. Ein gewaltiger Tempel empfängt uns, drei Stockwerke von Arkaden, in denen die Schritte dröhnen wie im Kolossseum, tief unten das Reservoir, hoch oben der kupfergetriebene Herkules, in dessen Keule die Nimmersatten hinaufsteigen. Mächtig schlägt unser Renaissanceherz. Sklaven haben dies geschichtet. Von blutigem Gelde ist es gezahlt [...] Was aber sieht man über die Wilhelmshöhe hinaus? Ohne jede Demonstration läuft da im selben Niveau eine ganz gemeine Harzer Käselandschaft weiter Man lacht. So war alles, alles nur Fassade.

* * *

Zur Lektüre empfohlen: die Teile »Einleitung« und »Gesamtanlage« im Kapitel »Villenkolonie Mulang«, in: Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Brigitte Warlich-Schenk (Hg.): Kulturdenkmäler in Hessen, Stadt Kassel III, Stuttgart 2008, S.170–432.*17

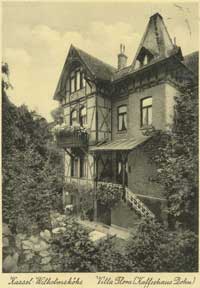

1889. (→) *14

Ca. 1900.*MA

Ca. 1910.*MA•dr

Ca. 1910.*MA

Ca. 1915.*MA

• Die obere Photographie zeigt den »Blick vom Hôtel Schloss Weissenstein« unweit des Bahnhofes Wilhelmshöhe über die Bebauung südlich der Wilhelmshöher Allee hinweg aufgenommen. Man sieht, wie die Villenkolonie in unmittelbarer Nähe des Parks liegt, noch getrennt vom Stadtteil Wilhelmshöhe und dem rechts der Wilhelmshöher Allee liegenden Dorf Wahlershausen.

• Zweites Bild von oben: Blick aus dem Schmidtmann-Bau Landgraf-Karl-Straße 27 auf die Christuskirche und die Villenkolonie Mulang.

• Drittes Bild von oben: Blick von der Christuskirche zur Villenkolonie. Ganz rechts unter dem Schloß Wilhelmshöhe die Kaltwasser-Heilanstalt Dr. Greveler (heute Ayurveda-Klinik). Auffällig ist der hineinmontierte Hinweis auf die Palmenbad-Station der Herkulesbahn (Kurhausstraße), links von der Kirche.

• Unten: Die Aufnahme blickt auf Wahlershausen, genauer: auf den Tunnel unter der Eisenbahnstrecke und in die Lange Straße; das weiße Eckhaus ist erhalten. Der Bahnhof Wilhelmshöhe liegt weiter links. Unterhalb des Schlosses seiht man die Giebel der damaligen Bürgerschule und heutigen Reformschule, ganz links hinten, links vom Turm der Christuskirche, sieht man Rauch aus dem Schornstein des Henkelschen E-Werks zur Villenkolonie ziehen.

Ca. 1900.*MA

1918 gestempelt.*MA•dr

Ca. 1905.*MA

1905 gestempelt.*MA

Vier Blicke von der Westseite des Rammelsbergs auf die Villenkolonie:

• 1 und 2: träumerische Ansichten über den von Bäumen gesäumte Druselbach hinweg.

• 3: Eine Montage aus zwei Postkarten. Der Turm auf dem Gebiet des inzwischen erweiterten Straßenbahn-Betriebshofes steht immer noch, seit einem Brand 1948 aber ohne Dach. Auch das Gebäude ganz rechts hat überlebt. Damals war es das »Hotel und Pension Schombardt« am Rammelsberg (siehe die entsprechenden Unterkapitel im Kapitel »Stadtteil Wilhelmshöhe«), heute ist es in einen 70er-Jahre-Baukomplex integriert. Unterhalb des Schlosses erkennt man die Endhaltestelle der Linie 1.

• 4: Ganz hinten links das Kurhotel, daneben, ebenfalls in der Ferne, die Goßmannsche Anstalt. In erster Reihe der Kolonie die Wigandstraße.

1905. Blick von Süden, über die Brabanter Straße.*MA

1903 gestempelt.*MA

1903 – Hier klicken für eine andere, schärfere Aufnahme aus fast derselben Perspektive.*MA

ca. 1910 – Hier klicken für eine Variante.*MA

»Juni 1913« – Hier klicken für eine Variante, hier für eine weitere.*MA

ca. 1915.*MA

Panoramen von 1900 bis 1915: Die Panoramabilder zeigen, wie die Kolonie rasch grüner wurde.

Der Druselbach-Grünzug, über den hinweg die Bilder aufgenommen sind, wurde nicht bebaut, sondern diente als natürliche Begrenzung der Kolonie. Diese wichtige Funktion hat er heute auch noch (siehe die Luftaufnahme am Anfang dieses Kapitels), aber er ist durch Bebauungsdruck gefährdet. So ist das Areal links unten im Bild von 1915, auf dem Kleingärten zu erahnen sind, im Jahr 2004 gerodet und mit »Stadtvillen« bebaut worden – gegen den Widerstand des Ortsbeirates.

Die oberste Freifläche, diejenige zwischen Kurhausstraße und Brabanter Straße, wurde schon vor Jahren zu Bebauungszwecken aus dem Landschaftsschutz herausgenommen (noch ist aber nichts geschehen außer der drastisch größeren Neu-Bebauung des Grundstücks Kurhausstraße 28; möge dies so bleiben).

Weitere Panorama-Aufnahmen von Mulang: siehe auch weiter unten am Anfang des Unterkapitels »Brabanter Straße«.

Luftbild von Osten, Ende der 1970er Jahre

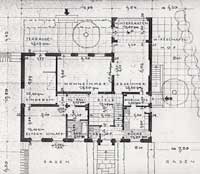

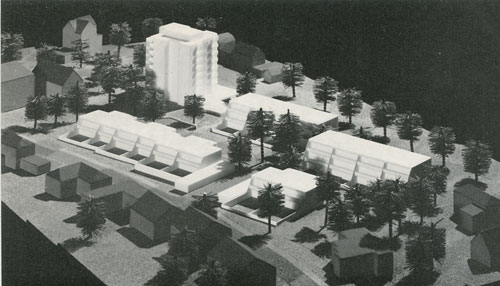

1980 datiert: Karte des Neubaus der Orthopädischen Klinik (auf dem großen Foto zu sehen, das sich beim Daraufklicken öffnet). Die Struktur der Villenkolonie war da noch erheblich intakter, viele Villen wurden erst später abgerissen, und der Neubau des Burgfeld-Hotels trat hinzu.*MA

Die Adreßbuch-Links führen zu »ORKA – Open Repository Kassel«, der Online-Plattform der Universitätsbibliothek Kassel. (→)

Straßennamen und Hausnummern

Die Einträge zur »Villenkolonie« in den Adreßbüchern 1893–1906, vor der Eingemeindung: 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906

Kartenausschnitt von ca. 1888 aus dem »Wegweiser durch Cassel, Wilhelmshöhe und Umgebung, Verlag von Max Brunnemann«.*MA Unten die Grevelersche Anstalt und das Pensionshaus (Wigandstraße), daneben die ersten Villen in der Burgfeldstraße. In der Kurhaus- und der Steinhöferstraße stehen auch schon einige, die anderen Häuschen sind die des »Chinesischen Dorfes«. Oben (Westen): die Kuranstalt Dr. Wiederhold.

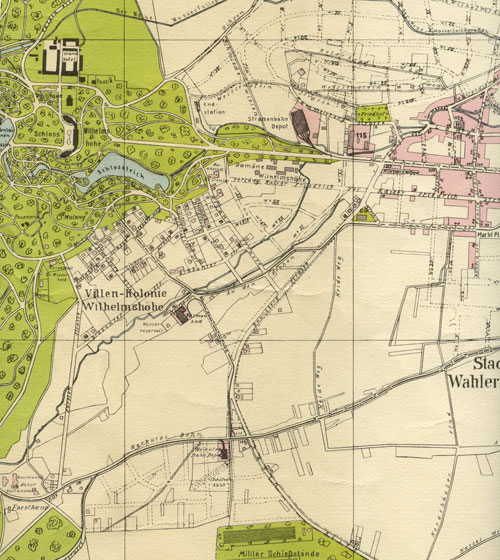

1903: Montage aus dem Pharus-Plan: Kassels Westen und Wilhelmshöhe.*MA

Ausschnitt aus einer Karte von ca. 1905 (hier klicken für die ganze 10-MB-Karte). Die Überbauung, zu der es nie kam, ist bereits eingezeichnet.*MA – Beim Palmenbad gab es für kurze Zeit das auf der Karte eingezeichnete »Schwimmbad«, siehe den Stadtplan von Klaunig:

Ca. 1905: »Plan von Cassel und Wilhelmshöhe, Verlag von Gust. Klaunig’s Hofbuch- und Kunsthandlung, Inh. Carl Vietor«.*MA – Hier klicken für einen Ausschnitt, der nur die Villenkolonie zeigt.

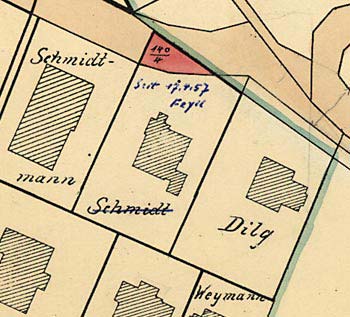

Alle Villenkolonie-Häuser hießen bis ca. 1895 nur

»Villen-Colonie xxx«, nach der Parzellen-Nummer zwischen 130 und 150: Die heutige

Schloßteichstraße 3 war z.B. »Villen-Colonie 134« (heute

noch auf dem Schlußstein über der Haustüre zu lesen), das Sanatorium

Greveler in der Wigandstraße 1 war »Villen-Colonie 134¼«.

Zur Parzellen-Hausnumerierung siehe Dr. Christian Presches Ausführungen zum Wohnhaus der Familie Plumpe, dem Elternhaus des Regisseurs Friedrich Murnau im Kapitel Persönlichkeiten.

1895 bekamen die Straßen der Kolonie Namen, aber die alten Nummern blieben vorerst bestehen: Die heutige Schloßteichstraße 3 hieß z.B. »Parkstraße 134«.

Am 1. April 1906, bei der Einverleibung von Wahlershausen und der Villenkolonie durch die Stadt Kassel, wurden die Straßen größtenteils in der heute noch gültigen Weise neu benannt und numeriert, nur die Rasenallee wurde in den 1930er Jahren zur Kurhausstraße und die Fürstenstraße nach dem Krieg zur Hugo-Preuß-Straße. Bei den folgenden Unterkapiteln zu den einzelnen Straßen sind zu Beginn alle bekannten Namensänderungen aufgeführt; bei den Häusern sind, wo ermittelt, frühere Adressen kursiv angegeben.

Ca. 1910: Ausschnitt aus einer Plan-Beilage zu »Augustins Reisehandbücher Nr. 5 – Habichtswald und Langenberg«. Die Anzeigenseiten aus diesem Handbüchlein: hier klicken (es ist dort das rote Büchlein in der linken Spalte).*MA

1913: Ausschnitt aus dem »Plan der Entwickelung der Residenzstadt Cassel vom Jahre 1330 bis 1913«.*MA

Hier klicken (→) für eine vortreffliche Karte des »Geoportals« der Stadt Kassel, auf der man verschiedene historische Karten übereinanderblenden kann.

Moulang. Aus einem Trambahn-Spiel von 1877 (Nachdruck 1984).*MA – »Unentgeltlicher Anblick des chinesischen Tempels und sonstigen Krempels.«

Milchhäuschen-Benefizfest, 1905.*MA

Sie liegt in ihrer ganzen Länge im Schloßpark Wilhelmshöhe und wurde als Park-Chaussee des Bergparks Wilhelmshöhe 1790 angelegt. Wilhelmshöher Allee bis zum Anthoniweg. Benannt nach dem »Chinesischen Dorf« Mou-lang im Park Wilhelmshöhe.

»Etablissement Mulang«, 1898 datiert. Oben links Mulang Nr. 3; in der Mitte Mulang Nr. 5, damals Schule; rechts davon der Blick vom Gastgarten der Nr. 3 über die Mulangstraße auf die »Bagatelle«, Mulang Nr. 2.*MA•rl – Die heutige Numerierung lautet »Mulang 1« bis »Mulang 13«, beginnend

mit dem »Aufseherhaus« an der Einmündung in die

Wilhelmshöher Allee. Die älteren, mindestens bis in die 1960er Jahre geltenden Numerierungen werden in Klammern und kursiv gegeben.

Alle historischen Häuser an der Mulangstraße gehören zum chinoisen Parkdorf »Mou-lang« – siehe das Kapitel »Chinesisches Dorf«, dort vor allem das Teilkapitel »die Parkchaussee Mulangstraße heute«; im vorliegenden Unterkapitel aber geht es um die Villenkolonie-Zeit der Häuschen.

Ganz unten links die Mulangstraße auf dieser hübschen Panorama-Zeichnung der 1870er Jahre. Das Dorf mit den chinoisen Häusern ist hier zum weitläufigen Karree schematisiert – hier klicken für den deutlich korrekteren Wilhelmshöhe-Plan, der hinten in dieses Leporello-Mäppchen (Verlag von M. Brunnemann und Co.) eingeklebt ist.

Aus dem »Touristen-Führer für die Umgebung von Cassel (→), herausgegeben von C. Oberbeck, Conservator des Gewerbe-Museums zu Kassel, Cassel 1882«, S. 26f.:

Eine Eigenthümlichkeit sei hier noch erwähnt, die auf »M o u l a n g« kennen zu lernen wir nicht versäumen wollen. [...] Hier suchen die Familien ihre Erfrischung beim Kaffee, den sie nach dem Bestimmungen der Hausfrauen kochen lassen und dessen Ingredienzien sie von Hause mitgebracht haben. Die Bewohner der umliegenden kleinen Häuser liefern gegen eine kleine Entschädigung Feuer, Milch, Geschirr etc.; Zucker, Kuchen und Butterbrod und was sonst nothwendig ist, bringt Jedes selbst mit. Auf Wunsch wird auch Alles von den Leuten dort geliefert u. man erhält dann meistens einen guten Kaffee, freilich nicht zu mäßigem Preise. Wohlfeiler und bedeutend angenehmer ist es, wenn Mutter selbst den braunen Trank der Levante bereitet, oder nach ihren Angaben bereiten läßt, während die übrige Familie unter dem schattigen Dache der Bäume sitzt, die Kinder sich fröhlich im Grase tummeln und wälzen, wozu ihnen hier Raum genug geboten ist. Ein echtes, fröhliches Waldleben entwickelt sich hier, das mitunter einem kleinen Volksfeste gleicht.

Zum Kaffeekochen in Mulang siehe auch den Zitat-Text im folgenden Abschnitt zum Mulang-Friedhof.

Mulang-Friedhof

Der Mulang-Friedhof liegt gegenüber den Häusern Schloßteichstraße 1 und Schloßteichstraße 3. Geschichtliches im Kapitel »Chinesisches Dorf«, Unterkapitel: »Mou-lang und seine Gebäude heute«.

Im Mulang-Archiv vorhanden:

Akte »Schul-, Kirchen- und Friedhofssachen / Fundsachen«: Sammelordner mit diversen Aktennotizen, Korrespondenzen und Rechnungen im Zusammenhang mit dem Mulang-Friedhof. Darunter auch dieser Vermerk:

Wilhelmshöhe, den 4. Januar 1929

Die Instandhaltung des Friedhofes kann durch die Gartenverwaltung übernommen werden, sodass hierfür Wagner nicht mehr entschädigt zu werden braucht.

Die Verhältnisse liegen folgendermassen:

Der Schreiner Wagner ist für den ehemaligen Gutsbezirk Totengräber. Er muss es auch für die Zukunft bleiben, da auch nach der Eingemeindung der Gutsbezirk nicht an das Kasseler Beerdigungsamt angeschlossen ist und der Friedhof weiterhin zur Beerdigung dient.

Der Totengräber hat jetzt noch folgende Verpflichtungen:

1) Einsargen der Leichen

2) Gruftbereitung und Hügelung

3) Anführen des Leichenbegräbnisses

4) Herausgabe des Schlüssels für den Friedhof an die Besucher.

Als Entschädigung für seine Tätigkeit war dem Wagner die von ihm benutzte Wohnung [Mulang Nr. 3] mietzinsfrei überlassen worden. Der Kaffeeausschank ist an diesem Gebäude wie an allen übrigen in Mulang gelegenen Häuschen schon zu kurfürstlichen Zeiten gestattet gewesen, als die Villenkolonie Mulang noch nicht bestand. Den betreffenden Wohnungsinhabern waren für den Kaffeeausschank keine besonderen Leistungen auferlegt. Im Laufe der Zeit sind nach und nach mit dem Wechsel der Wohnungsinhaber diese Berechtigungen eingezogen worden, weil die Wirte der Villenkolonie sich beschwerdeführend an das damalige Hofmarschallamt gewandt haben. Als letzter Kaffeeausschank der staatlichen Gebäude in Mulang ist noch das in dem von Wagner bewohnten Haus übrig geblieben.

H. Gartendirektor.

Bagatelle, ca. 1910: »Waldpartie mit Kaffeehaus«. Foto: Atelier Eberth.*MA

1914 gestempelt. Ganz hinten rechts ist das Haus Mulang Nr. 3 zu erkennen.*MA

* * *

Um 1915, unter strenger Bewachung. Im Vordergrund die Mulangstraße (und eine Dorfbrunnen-Pumpe). Aufnahme über die Mulangstraße hinweg von der Schwelle von Mulang Nr. 5, der »Schule«.*12

Zweimal »Milchkammer« (links) und die »Bagatelle«, rechts, um 1915.*12

* * *

Von Peter Neumann zugesandte Bilder (siehe den langen Bericht in der rechten Spalte):

Aenne und Friedrich Neumann um 1910.*36

Die Cousinen Aenne Neumann, Louise Paul und Käthe Dippel, 1917.*36

Peter Neumanns Großmutter Martha Neumann und ihre Kinder Friedrich und Aenne, 1908 auf dem (bei Kindern immer noch höchst beliebten) Mou-lang-Felsen.*36

1897: Mitarbeiter der Gartenverwaltung Wilhelmshöhe. »Vorn sitzen die ›beamteten‹ Gärtner, von links mein Großvater, der Gartenobergehilfe Neumann, dann Gartendirektor Fintelmann, Obergärtner Sennholz und Gartengehilfe Ludolph.«*36

Das Grab auf dem Mulang-Friedhof.*36

* * *

Bilder der Pagode aus den 1930er Jahren:

* * *

Die Bagatelle nach ihrer Zerstörung.*6 / 0.004.060 – Herr Georg Mander schreibt aus Kanada:

»Als Frau Neumann 1935 starb, zogen wir aus dem ›Kuhstall‹ in die Bagatelle. Ich war 4 Jahre alt und kann mich noch schwach daran erinnern. Beim Angriff vom 29.1.1945 war meine Mutter zum Glück mit meinem jüngeren Bruder im Schloss-Bunker. Ich und mein anderer Bruder gingen 1944–45 in Dörnberg, wo ich geboren wurde, zur Schule und wohnten bei Verwandten meiner Mutter. – Meine Eltern sind auf dem Mulang-Friedhof beigesetzt, rechts neben dem Steinhöfer-Gedenkstein.«

Mulang Nr. 2, »Bagatelle« (Nr. 8 ½; bei Heidelbach, S. 225, »Gutsbezirk 7 ½ [Neumann]«)

Das Häuschen von ca. 1785 diente dem Erbauer des chinoisen Dorfes Mou-lang, Friedrich II. Er wird hier gewiß nie übernachtet, aber wohl hier und da das »Dorfleben« miterlebt haben. Nach dem Abriß des Gutes Juliusstein zur Errichtung des »Neuen Wasserfalls« wurde die »Schweizerin«, die Witwe des Hofgärtners Sennholz, in die Bagatelle umgesiedelt und betrieb Milchwirtschaft, wozu sie auch die umliegenden Mou-lang-Gebäude als Viehställe, Milchkammern etc. benutzte. Zur frühen Villenkolonie-Zeit befand sich in dem Gebäude eine Kaffeewirtschaft.

Herr Peter Neumann, geboren in Leipzig am 20.9.1926, wohnhaft in Saarbrücken, sendet mir zu meiner großen Freude Fotos aus der Zeit von 1900 bis 1930 und einen Bericht vom Leben in der Bagatelle in den 1930er Jahren:

Meine Großeltern Martha und Georg Neumann lebten in einem Haus aus dem späten 18. Jahrhundert am Rande des Parks Wilhelmshöhe [...]. Das meinem Großvater als Garten-Obergehilfen 1897 von der Königlichen Gartenverwaltung als Dienstwohnung zugewiesene Haus Moulang 8 ½ wurde »Bagatelle« genannt, ihm war eine Stallung und Milchkammer zugeordnet. Ursprünglich hatte 1787–91 Baudirektor Jussow während der von ihm zu beaufsichtigenden Erweiterung des Schlosses dort gewohnt. Später diente es dem Landgrafen als Raststätte, 1826 wurde die Schweizerei dorthin verlegt, die Gebäude ringsum deshalb für Viehhaltung und Meierei hergerichtet. Vorgänger von Georg Neumann (1859–1928) war der Obergärtner Carl Sennholz (1831–1897) gewesen, dessen Rang er erst 1919 erhielt. 1924 wurde er nach 40 Dienstjahren in den Ruhestand versetzt, konnte aber als Mieter in diesem Hause verbleiben. Zwischen 1900 und 1915 betrieb seine Frau als Nebenerwerb eine Kaffee-Aufschütt-Wirtschaft, vielleicht vorübergehend noch in den zwanziger Jahren. Sie wird sich nur an den Sonn- und Feiertagen gelohnt haben. Die ehemalige Milchkammer, ein würfelförmiger, von einem Lichtgaden gekrönter Pavillon diente als Lagerplatz für zerkleinerte Holzscheite zum Kochen und Heizen. Seit 1903 hatten die Neumanns einen Garten am Endpunkt der Straßenbahnlinie gepachtet, ursprünglich neben Grabeland auch mit 5 Obstbäumen, 60 Beerensträuchern und einer Partie Himbeersträucher besetzt, wie der Vertrag bescheinigt. Noch vom Nachfolger erhielten wir zu Weihnachten bis in die Kriegszeit hinein ein Päckchen mit gezuckertem Quittenbrot aus Früchten dieses Grundstückes.

Meine 1890 geborene Tante Aenne, die zu Hause geblieben war, starb schon Ende 1925, mein Großvater im Mai 1928, sodass ich an beide keine Erinnerung habe. Hingegen erlebte ich meine Großmutter Martha (1861–1935), Tochter des Kirchditmolder Lehrers Conrad Göbel, bei jährlichen Besuchen seit 1931 in diesem Haus an der Mulangstraße. Im September 1935 begleitete ich ihren Sarg den kurzen Weg die Straße hinab zum kleinen, schon 1817 angelegten und von einer Mauer umgebenen Friedhof für die Angehörigen der Schloss- und Gartenverwaltung an der Ecke Schlossteichstraße, wo Großvater und Tante bereits beigesetzt worden waren.

Die Reise von Göttingen nach Kassel war nicht allzu weit. Im Personenzug ging es von Station zu Station über Dransfeld und Hann. Münden, dann die Fulda entlang bis zum Hauptbahnhof Kassel. Von dort aus erreichte man in einer halben Stunde mit der Linie 3 der »Grossen Kasseler Straßenbahn« die Endstation Mulang dort, wo die Rasenallee (heute Kurhausstraße) auf die Mulangstraße und den Eingang zum Schlosspark traf. Die Fahrt führte über Königsplatz, Ständeplatz, Hohenzollernstraße (heute Friedrich-Ebert-Straße), Kaiserplatz (heute Freiherr-vom-Stein-Straße), dann über die Wilhelmshöher Allee am Rote-Kreuz-Krankenhaus und Bahnhof Wilhelmshöhe vorbei zur Landgraf-Karl-Straße und zum Hotel »Palmenbad«, wo die Straßenbahn-Linie in das Druseltal abzweigte, ehe der letzte Abschnitt erreicht wurde. Die Strecke wurde um 1995 eingestellt.

Vom Endpunkt waren es nur wenige Schritte zum hart an der bergwärts führenden Straße gelegenen großelterlichen Haus am Rande des Abhangs, der sich zum großen Schlossteich »Lac« hin neigte. Ein zweistöckiger Pavillon-Bau, im Erdgeschoss zwei Fenster jeweils zu beiden Seiten der Eingangstür, über die sich ein klassizistisches Giebeldreieck mit dem Fenster des Obergeschosses erhob. Über drei Treppenstufen betrat man das Gebäude, stand dann in der Diele, die das Haus teilte und auf die Küche zuführte. Es roch muffig, dem Alter und feuchten Klima geschuldet. Der rechte Teil war an eine Untermieterin vergeben, sodass nur die linke Seite für das nach meinem Eindruck dunkle Wohnzimmer beansprucht wurde. Auffällig für mich war die große Wanduhr mit wohlklingendem Glockenschlag, die später eingefasst in ein modern schlichteres Gehäuse unser Göttinger Esszimmer zierte, auch das großformatige Wandbild mit dem einfarbigen Ludwig-Richter-Holzschnitt »Nach der Arbeit ist gut ruh’n«, eine ländliche Idylle mit einem Pfeife schmauchenden Landmann und seiner Familie in der offenen Laube seines Anwesens. Nach hinten zu schloss sich die rückwärtige Kammer an, in der Großmutter schlief und wo sich der mächtige Bauernschrank von 1871 befand, der ebenfalls in Göttingen weiterleben durfte. Neben der Kammer befand sich die Küche, von der aus man den schmalen Streifen Garten entlang der Straße betreten konnte, gegen die man durch Zaun und hohe Hecke abgeschirmt war. Im Obergeschoss befand sich in der Mitte ein Raum, den mein Vater als Arbeitszimmer genutzt hatte, worauf Schreibtisch und Büchergestell noch hinwiesen ebenso wie das an der Wand aufgehängte Schmuckblatt mit dem Porträt des letzten deutschen Kaisers, eine Schulprämie. Als ich es einmal abnahm, entdeckte ich zu meinem Schrecken auf der Rückseite krabbelnde Schaben. Zu beiden Seiten dieses Mittelteils befanden sich unter den Schrägdächern mit den seitlich angebrachten Gauben die Schlafräume für Gäste, ausgestattet mit Bett, Kommode und Waschgeschirr. Wohltuend empfand ich das weiche Wasser, angenehmer als das harte kalkhaltige Wasser in Göttingen.

Am Rande des weiten Vorplatzes reckten sich zwei mächtige Nadelbäume in die Höhe, der Weg führte inmitten von Rasenflächen bergab auf die Milchkammer zu. Ein gleicher Pavillon versteckte sich etwas weiter in der Höhe, er soll in den zwanziger Jahren als Totenhäuschen für Angehörige des Gutsbezirks gedient haben. [Die »Milchkammer« diente zur Aufbahrung, und zwar noch bis zum Ende der 1980er Jahre, Anmerkung auf Hinweis von Herrn Georg Mander.] Noch ein Stückchen weiter traf man auf den Chinesischen Tempel, der verschlossen war, doch beim Blick durch das Guckloch und beim Drücken der Türklinke einen grell bemalten, grinsenden Götzen und die wie ein Bund Bananen wirkenden Flammen des Opferaltars erkennen ließen. Vom Hause aus aber hörte man das gurgelnde Rauschen des sich in den großen Teich ergießenden Wassers, sah man in der Ferne die Schemen des durch Bäume verdeckten Weißenstein-Flügels des Schlosses. Die gebändigte und geordnete Wildnis förderte das Gefühl der Einsamkeit, denn wenig Menschen sah man auf den Wegen des weitläufigen, unübersichtlichen Parks.

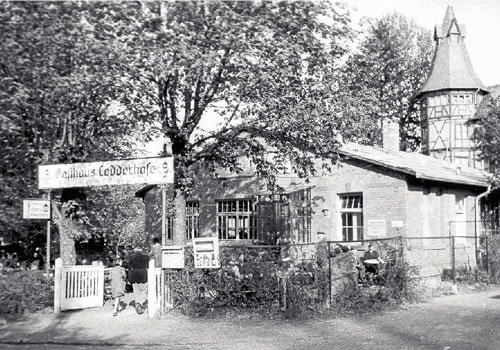

Wir blieben in diesem engen Bereich gefangen. An der Straßenbahn-Endstelle, wo alle halbe Stunde einige Fahrgäste den Wagen verließen, befanden sich gegenüber dem Neumannschen Nutzgarten zwei Lädchen, eines für Schreibwaren und Andenken, eines für Südfrüchte und Kolonialwaren. Die ältere Frau im schwarzen Kleid, die Schäfer geheißen haben mag und wahrscheinlich eine Schwester hatte, besorgte das erstere Geschäft, sie wohnte in einem Haus auf einem Hügel hintenan. Jeden Morgen wurde von ihr der Ansichtskarten-Ständer herausgestellt. An der gegenüberliegenden Straßenecke befand sich eine Gartenwirtschaft mit draußen aufgestellten Tischen und Stühlen. In den niedrigen und gelblich verputzten alten Häusern auf der linken Seite der aufwärts führenden Straße lebten meist Angehörige der Schlossverwaltung. Unter ihnen jemand, der Aufseher und Führer im Schloss war, sich Kastellan nennen durfte. Weiter oben befand sich das Gasthaus Ledderhose, ein Name, der mich amüsierte.

Was an den Beobachtungen und Eindrücken eines Fünf- bis Siebenjährigen mir haften geblieben ist, berichte ich nachfolgend, eingeordnet in die Besuchsdaten und Vermerke, die ich den Tagebüchern meiner Mutter entnehmen konnte.

25. Dezember 1931 bis 2. Januar 1932

Nur einzelne Eindrücke kann ich wiedergeben. Vier Wochen vorher war mein Bruder Dietrich auf die Welt gekommen, deshalb sollten wir beiden Älteren die Wöchnerin entlasten. Zuerst wurde ich am ersten Weihnachtstag von meinem Vater nach Wilhelmshöhe gebracht. Für mich war der Anblick ungewohnt, dass er und seine Mutter sich nach dem Öffnen der Tür umarmten und küssten. Zwei Tage später folgte mit unserem Kindermädchen Emmi meine Schwester Hildburg, Hidda genannt. Der ungewohnten Namensform wegen wurde sie von der Großmutter unbeirrt Hilda gerufen, weil es ihr wohl schicklicher erschien. Neu war für mich, dass vor den Fenstern bis über die Höhe der Fensterbänke schwere Wolldecken angebracht waren, um die kalte Zugluft von draußen abzuhalten. Denn zu Hause wärmte an dieser Stelle der Heizkörper der Zentralheizung. In der Sylvesternacht beunruhigten mich dumpfe Böllerschüsse, die wohl von der oberen Straße herkamen, von der Gaststätte Ledderhose her. Ich ließ mir den Grund erklären.

18. bis 22. Mai 1932

[...] Wie stets haben wir einen Besuch bei der Schwester der Großmutter in der Kunoldstraße im Stadtteil Wahlershausen gemacht, bei der Lehrerwitwe Anna Dippel (1859–1942) und ihrer unverheirateten Tochter Käthe (1888–1963), zuletzt Oberpostsekretärin. Wir standen dort am Fenster, um ein Brautpaar von gegenüber beim Aufbruch zum Kirchgang zu sehen. Lange haben wir gewartet, doch nachher war alles sehr schnell vorbei. Vorgestellt wurden wir der alten Frau Sust in ihrer Pension im Siebertweg, die humpelnd aus der Küche hervorkam. Der Weg dorthin verlief unter Bäumen an großen Felsen vorbei oberhalb der Straße, so ungefähr habe ich es vor Augen. Anderentags wurde über das Herkules-Rennen gesprochen. Die Strecke verlief jenseits des Schlosses am Marstall vorbei, wir sahen nur einige beteiligte Autos dieser Veranstaltung, wie sie die Mulangstraße hinab fuhren.

20. August bis 3. September 1932

Diesmal war unsere Mutter mitgekommen, ohne den jüngeren Bruder. Überall stöhnte man über die Hitze. Meine Mutter vermerkt in ihrem Tagebuch, dass 32° im Schatten gemessen wurde, die Bäume herbstlich ausgesehen haben und das Gemüse vertrocknet sei. Erst am 23.8. sei es nach etwas Regen kühler geworden. Wir Kinder schliefen wieder in einer der Kammern des Obergeschosses. [...] Ein Schild am Straßenrand beim Schlosshotel wies auf den Ort Wilhelmsthal, dort gäbe es ein märchenhaftes Lustschloss, wie ich erfuhr. Ich hatte Sehnsucht danach, musste mich aber belehren lassen, dass man zwei Stunden benötige, um über die Tulpenallee und immer weiter dorthin zu gelangen. Unsere Spaziergänge führten zur Löwenburg, zu einem Konzert der »Jägerkapelle« vor dem Schloss und sogar zum Herkules in anderthalb Stunden hin und zurück.

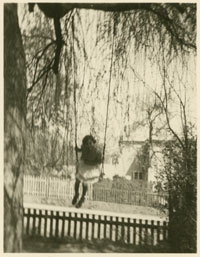

Vor dem Gewächshaus hinter dem Schloss ließ sich unsere Mutter mit ihren beiden Kindern durch einen dort angetroffenen Fotografen ein Bild anfertigen, wobei ich argwöhnisch dreinblickend in sehr lässiger Haltung festgehalten wurde (28.8.). Weitere und erfreulichere Aufnahmen von uns machte meine Mutter mit ihrer einfachen Box-Kamera in diesen August-Tagen. Einmal vor einem blühenden Rhododendrenbusch, einmal gemeinsam mit Onkel Ernst Dippel (1885–1955) und Tante Hanni (1896–1992), dem als Gymnasialdirektor tätigen Vetter unseres Vaters und seiner Frau. Natürlich erfolgte bei ihnen von uns auch ein Gegenbesuch in Wahlershausen.

28. bis 30. Dezember 1932

Meine Mutter nahm mich zur Hausschlachtung bei der Großmutter mit. Es herrscht starker Frost, der Lac war zugefroren, Schlittschuhläufer tummelten sich. Am Abend traf mein Vater mit unserer Hausgehilfin Klara ein. Am nächsten Morgen erschien dreiviertel acht Uhr noch bei Dunkelheit und im Frühnebel der Kleinbauer Bartel aus Elgershausen und liefert das bereits ausgeschlachtete Schwein. Er beteiligte sich an der Aktion. Im Flur standen die Eimer mit Blut und Brühe, meine Mutter schnitt das Fleisch und Fett, mein Vater drehte die Wurstmaschine, die regierende Großmutter stand am Kessel. Und ich stand wohl eher im Wege. Es gab warmes »Weggewerg«, nämlich Wurstgehacktes mit Semmeln, am Abend Wellfleisch mit Sauerkraut.

3. bis 7. Juni 1933 (Pfingsten)

Meine Schwester und ich wurden von meinem Vater gebracht, meine Mutter folgte einen Tag später. Eine Aufnahme zeigt uns Geschwister mit dem Vater vor dem Haus, ich mit augestreckten rechten Arm. Das war der neue Gruß, den ich stolz meinte anbringen zu müssen. Es waren Tage voller Sonnenschein, der Rhododendron blühte in voller Pracht. Am Pfingstmontag fuhren wir allesamt mit der Herkulesbahn auf die Höhe, wandern nach Elfbuchen, zu den Fuchslöchern und zurück. Im Schlosshotel wurde uns eine Portion Eis spendiert.

Am Abreisetag wollte Hermann Göring in seiner Eigenschaft auch als preußischer Ministerpräsident das Schloss Wilhelmshöhe besuchen. Er weilte zur Amtseinführung des Prinzen Philipp von Hessen als neuer Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau in Kassel. Naiv meinten wir, er käme mit der Straßenbahn und warteten dort auf ihn. Als wir schließlich zum Bahnhof fahren mussten, begegnete uns ein vollbesetzter Wagen und wir glaubten fest, dort säße er drin. Dass jemand von diesem Rang kein öffentliches Verkehrsmittel benutzt, sondern in einer Staatskarosse vorfährt, kam uns nicht in den Sinn. Auch in der Stadt war die Feier am Friedrichsplatz schon vorbei.

26. Dezember 1933 bis 2. Januar 1934

Meine Eltern brachten mich dorthin, ich blieb allein. Diesmal schlief ich auf dem Sofa im Wohnzimmer, neben der Schlafkammer der Großmutter. Ich »Weißbescheid‹ muss nach dem Urteil meiner Mutter wieder »ungezogen und feig«, also unaufrichtig gewesen sein. Jedenfalls bekam ich beim Zubettgehen von Großmutter zu hören, dass andere Jungen wie die vom Gastwirt Ledderhose viel artiger und gehorsamer seien. Zerknirscht, aber nicht überzeugt nahm ich es zur Kenntnis. [...]

28. März bis 4. April 1934 (Ostern)

Wieder blieb ich allein hier, von meiner Mutter gebracht und von beiden Eltern auf deren Rückfahrt von einer Reise nach Frankfurt und in den Rheingau abgeholt. [...] Ich soll wieder recht ungezogen gewesen sein. In der Tat habe ich im Gegensatz zur aufmerksamen, humorvollen Leipziger Oma zur wortkargen, verschlossenen Kasseler Großmutter nie ein rechtes Verhältnis gefunden. Zu groß waren die Unterschiede des schlichten kleinbürgerlichen zum kultivierten großbürgerlichen Milieu, zu gegensätzlich das mehr ländliche und das aufregend großstädtische Umfeld, was ich unbewusst spürte.

21. Juli bis 23. August 1934

In den Schulferien wurden meine Schwester und ich mit der schon älteren, auch ausgebildeten Kindergärtnerin Elisabeth (deren Nachnamen ich nie erfahren habe) nach Wilhelmshöhe geschickt. Meine Mutter fuhr zur Einführung mit, am Tag darauf tauchte auch unser Vater auf. Wir besuchten mit ihnen die Altstadt und das Naturkundemuseum, am Nachmittag erschienen auch Dippels und uns wurde bei Stecker im Schlosshotel ein Eisbecher gegönnt. [...]

Täglich machten wir in diesen heißen Sommertagen, das Gemüse in Großmutters Garten soll vertrocknet gewesen sein, Spaziergänge durch den Park. Er gehörte uns an den Wochentagen fast allein, abgesehen von den Eisenbahnern aus dem Erholungsheim der Reichsbahn-Betriebskrankenkasse. Sonst merkten wir vom Kurbetrieb wenig. Oft suchten wir den kleinen Ziergarten an der Löwenburg auf, wo wir uns unter den Laubengängen und um den Springbrunnen tummelten, während Fräulein Elisabeth auf der Bank ausruhte. Gelegentlich schaute ein Aufseher vorbei. Ein weiterer Lieblingsplatz war eine entlegene Wiese unterhalb des Schlosses mit einer einsamen Steinfigur und der Grabplatte eines Lieblingshundes des ehemaligen Kaisers. Es gibt ein Foto, wo wir uns mit unserer beleibten Ersatzmutter vor dem Schloss mit dem Herkules im Hintergrund fotografieren ließen. [...]

An einem anderen Sonntag haben wir uns den vielen Menschen angeschlossen, die ab 15.30 Uhr vom Herkules aus über die verschiedenen Stationen die »Springenden Wasser« begleiteten, am Schluss die Große Fontaine bestaunend. Aufgefallen sind mir die »Kraft durch Freude«-Reisegruppen, die den Männern mit hochgehaltenen Schildern folgten. Am Abend beklagte der als Schlossführer tätige Nachbar, dass es zwar viele auswärtige Besucher gegeben, aber das Schloss an ihnen nichts verdient habe. Wir haben an einem stilleren Tag das Schloss besichtigt, in Filzschuhen durch die Räume geleitet. Ich hatte mir alles viel prächtiger vorgestellt, wohl mit reichlich Gold und Silber, auch üppigen Zierat und staunenswerte Dinge überall. So war ich etwas enttäuscht. Da gefiel mir die Löwenburg schon besser, beeindruckt hat mich vor allem der Bildteppich mit der Geschichte von Jonas und dem Walfisch. Ein andermal besichtigten wir eine profanere Stätte: in Kirchditmold eine abgebrannte Gastwirtschaft, die Brandruine und die im Garten verstreuten Stühle. [...]

17. September 1935

Ich durfte meine Eltern zur Beerdigung der Großmutter begleiten. Gebracht wurde ich von unserem Kindermädchen Leni Willig. Wie sich meine Schwester erinnert, wurde für mich vorher eine dunkelblaue Bleyle-Matrosenjacke gekauft. Sie musste zu Hause bleiben, aber einen Kindergeburtstag absagen. Die Trauergäste versammelten sich im Flur und vor dem Hause, ich kannte nur die unmittelbaren Verwandten aus Kassel und Mariendorf, der Verstorbenen Neffen und Nichten Dippel und Brosius. Wir folgten dem von einem Pferd gezogenen Leichenwagen die Mulangstraße hinab zum Friedhof der Parkverwaltung mit dem 1908 errichteten Steinhöfer-Denkmal. Am Grab drückten auch mir unbekannte Leute die Hand, andere hingegen beachteten mich nicht weiter. [...]

Am Totensonntag 1946 fand ich das Haus in Moulang durch einen Bombentreffer arg amputiert, in der aufgebrochenen, verschmutzten Pagode die Figur zerschlagen. Der Mittelteil des Schlosses war ausgebrannt, die inwendig geschwärzten Mauern ließen noch Wandfries-Reste erkennen, die Gesamtanlage sollten Schilder wie »Einsturzgefahr« und »Off limits« schützen. Der Hof der Löwenburg blieb verschlossen, man sah herumlaufende Hühner und Wäsche an der Leine. Den Abhang bedeckten Trümmersteine des aufgerissenen Bergfrieds. (November 2012)«*36

* * *

Im Parkpflegewerk findet sich auf S. 194 ein Bericht des Schloßoberinspektors Bauer vom 1.2.1945 zum Angriff vom 29.1.1945. Demnach wurde durch die Bomben die Bagatelle an diesem Tage sehr schwer getroffen. Siehe das letzte Bild in der linken Spalte. Das Haus wurde wieder aufgebaut.

Ca. 1905. »Kaffeehaus Wagner, Wilhelmshöhe«. Siehe den Text oben beim »Mulang-Friedhof«. Stark vergrößert erhalten.*MA

Ca. 1905.*MA

Mulang Nr. 3 (Nr. 8)

Die Bilder konnte ich lange nicht zuordnen. Wieder einmal kam die Lösung von Dr. Christian Presche: »Es handelt sich (in der heutigen Zählung) um Mulangstraße 3 (die zeitweilige Saalwächter-Wohnung), bevor das Haus in den 1920er Jahren durchgreifend umgebaut und erweitert wurde. Von diesem früheren Zustand vor dem Umbau sind mir sonst kaum Bilder bekannt; bei der MHK liegen gar keine Aufnahmen vor, im Stadtmuseum gibt es zumindest ein kleines, sonst unbezeichnetes Repro-Dia (25/13/26, Mulang, Kaffeehäuschen), das anscheinend einen Ausschnitt aus der Bildvorlage der zweiten [hier: ersten] Postkarte zeigt, und die Postkarte der ›Bagatelle‹ als Café [siehe das erste Foto bei »Mulang Nr. 2«] zeigt im Hintergrund rechts das Gebäude noch vor dem Umbau, angeschnitten, mit der charakterischen mittigen Dachgaube, die z.T. aber von dem Baum am rechten Bildrand verdeckt wird.«

Mulang Nr. 4

Ein etwas zurückgesetzt stehendes Häuschen. »Nach Holtmeyer 1797 Wirtshaus. Heutiger Baubestand jünger.«*17

Ca. 1910: Nr. 5 (ganz links) und Nr. 7 (rechts daneben, mit der großen hellen Putzwand); dazwischen die Nr. 3. Blick von der Mulangstraße. Das Haus rechts ist die Kurhausstraße 1.*MA

Mulang Nr. 5 und Mulang Nr. 7

Die Nr. 5 war »zeitweise Schule und Lehrerwohnung für die Kinder in Wilhelmshöhe.«*17 Das Haus wurde 2018–2020 aufwendig saniert. Nr. 7 war »zeitweise Rinderstall«.*17

Zur Nr. 5 als Schule schreibt Heidelbach (*11/324): »Der Bau [des Schloßhotels 1827] wurde noch vervollständigt durch Errichtung eines Ökonomiegebäudes [...], auch befand sich in ihm die Schule für die Kinder der Hofbeamten, die dann später in ein Häuschen an der Straße nach Mulang verlegt wurde. [Fußnote:] Die Schule in Mulang bestand bis zum 1. April 1899. Seitdem besuchen die Kinder aus dem Schloßbezirk die Schule zu Kassel-Wilhelmshöhe.«

Nr. 6 (rechts), um 1900. Oben das Hauptgebäude der Wiederholdschen Kuranstalt, Hugo-Preuß-Straße 2 (siehe »Kurort Wilhelmshöhe«). Erhalten.*MA

Mulang Nr. 6 (Nr. 10)

Das Häuschen ist heute eine besonders originelle und liebevoll betriebene Pension – für einen Gast oder ein Paar: www.mulang-no6-kassel.de (→)

Mulang Nr. 8

1795 als Schafstall errichtet, 1826 umgebaut. 2019 saniert. – Ein Umzug aus dem »Schafstall« 1956 ins damals ganz neue »Hessenviertel«: Siehe das Sirrenberg-Album im Hessenviertel-Unterkapitel, Kapitel »Stadtteil Wilhelmshöhe«.

Der »Schafstall«, um 1915. Ganz links Mulang Nr. 10, noch ohne den größeren Anbau.*12

1901: Im Vordergrund der Garten von Mulang Nr. 9.*MA•dr

1901. Foto von Georg Friedrich Leonhardt (→).*MA

Mulang Nr. 9

Links im Vordergrund, halb verdeckt von Bäumen: Mulang Nr. 9. Dahinter die Häuser Löwenburgstraße 1 und 3, ca. 1890.*MA•rl

1956, von der Mulangstraße gesehen.*MA

Mulang Nr. 10 (Nr. 13)

Aus einem Fremdenverkehrsprospekt von ca. 1934: »von Eschstruth, Mulang Nr. 13, 6 Betten, Pension 4.50 bis 6.– RM, ZH.«*MA – Der große, sehr gelungene Anbau hinter dem historischen Häuschen stammt wohl von 1921, Bauherrin war Frau von Eschstruth. Spätestens 1954 war auch der Anbau in Landesbesitz.

Übersichtsplan aus einer Baubestandszeichnung von 1956: Unten die heutige Nr. 10, schräg darüber der »Schafstall« Mulang Nr. 8. Rechts an der Mulangstraße Mulang Nr. 6, rechts darüber Mulang Nr. 4.*MA

Im Mulang-Archiv vorhanden:

Baubestandsbuch von Mulang Nr. 10 mit Fotos und Plänen.

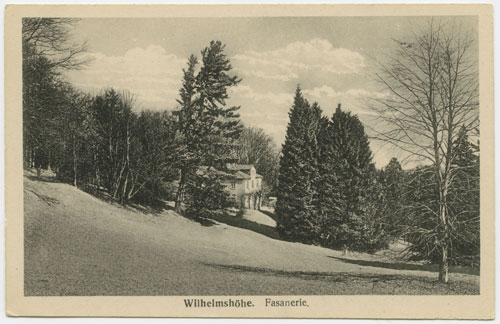

Um 1920. Die Fasanerie umfaßte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts offenbar zahlreiche Nebengebäude, siehe die Pläne ganz oben auf dieser Seite unter »Lage, Anfänge, Überblick«. Im Krieg zerstört, nicht wiederaufgebaut.*12

Von der Fasanerie, in der Baubestandszeichnung nordwestlich von Mulang Nr. 10 (siehe dort) noch vorhanden, ist heute nur noch die Ruine des Kellergeschosses erhalten. Im Übersichtsplan von 1956 ist sie noch so eingezeichnet, als wäre sie noch heil – aber: »Im Parkpflegewerk ist auf S. 194 ein Bericht des Schloßoberinspektors Bauer vom 1.2.1945 zum Angriff vom 29.1.1945 abgedruckt. Demnach war durch die Bomben die ehem. Fasanerie abgebrannt.« (Mitteilung von Dr. Christian Presche)

Fasanerie um 1910.*MA

Fasanerie um 1930. In der Mitte hinten das Dach des Schwanenhäuschens (oder eines Vorgängerbaus).*3

Um 1900: Wilde Spiele vom Nachwuchs der Arztfamilie Greger (Burgfeldstraße 17) auf den Grundstücken östlich der Wigandstraße. Ganz im Hintergrund, rechts vom Kopf des Lanzenschwingers: das »Pensionshaus Wilhelmshöhe«.*3

Um 1940: Die Villenkolonie von Osten. Die auffälligeren Häuser, v.r.n.l.: Wigandstraße 5 / Bildmitte: Wigandstraße 17b / weiter links die Wigandstraße 17 / ganz links das Doppelhaus Wigandstraße 14/16.*MA

In den Adreßbüchern bis ca. 1906 sowie gelegentlich auch auf Plänen »Wiegandstraße«.

Mulangstraße bis An den Eichen. Gewidmet Georg Heinrich

Wigand, 1823–1893, Buchhändler und Verleger in Kassel, Anreger

des Baus des »Pensionshauses Wilhelmshöhe« und der

ersten Straßenbahn Kassels, der Linie 1 (Hier

klicken für eine ausführliche Würdigung Wigands

durch Wolfgang Hermsdorff in seiner HNA-Reihe »Ein Blick zurück«*16).

– Von der Wigandstraße geht eine kleine Stichstraße nach

Osten: »Am Rehsprung«, nach einem Flurnamen.

Im »Hessenland 20/1906« (→) steht zur Namensgebung der Straße: »In der ›Wiegandstraße‹ wird die Erinnerung an den Oberpräsidialrat, Geheimen Regierungsrat Eduard Wiegand bewahrt, der sich der besonderen Verhältnisse Mulangs stets angenommen hatte und sich deshalb in der Villenkolonie großer Beliebtheit erfreute.*) / *) Der Verfasser [A. Woringer] hat vor kurzem in einer Versammlung des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde angegeben, die Wiegandstraße heiße nach dem Kasseler Buchhändler Wigand. Das beruhte auf einem Irrtum. [...]«

Offenbar war die Straße bei der Eingemeindung 1906 von Eduard Wiegand auf Georg Heinrich Wigand umgewidmet worden.

Ca. 1890: Das Sanatorium Dr. Engelbert Greveler von der Wigandstraße, also von Westen.

Weitgehend unsichtbar erhalten.*MA

1908 (Stempel), Blick von Osten.*MA

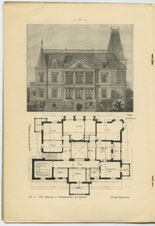

Wigandstraße 1–3 (Wiegand-Straße 134 ¼): Zehn Jahre nach dem Bau des Pensionshauses Wilhelmshöhe, der Wigandstraße 5 – und damit zwei Jahre vor der Keimzelle der Villenkolonie in der Burgfeldstraße –, wurde die Kaltwasser- und Luftheilanstalt Dr. Greveler erbaut.

»1882 entstand die von Sanitätsrat Dr. Engelbert Greveler geleitete Kaltwasserheilanstalt (mit römischen, russischen, kohlesäurehaltigen, Kiefernnadel- und Solebädern) nach Plänen des Architekten August Rebentisch. Die Maurerarbeiten besorgte August Bertholf Seyfarth. Die Eröffnung des außen wie innen respräsentativ ausgestatteten Gebäudes erfolgte am 14.7.1883.«*17

Das prächtige Gebäude wurde in den 1930er Jahren als Eisenbahner-Erholungsheim von der Reichsbahn erworben und in den 80ern zuerst in die Habichtswaldklinik und später in die Ayurveda-Klinik integriert, so daß es bis heute erhalten ist und sogar seiner ursprünglichen Funktion dient – wenn auch die wunderschöne Talseite leider durch den neuen Bau fast nicht mehr wahrnehmbar ist. Viele Bilder und Geschichte des Hauses: Siehe im Kapitel »Kurort Wilhelmshöhe« das Unterkapitel »Dr. Greveler / Bahn-Kurheim / Habichtswald-Klinik«.

Ca. 1890. Erhalten. Dahinter die Häuser Burgfeldstraße 3 (Bildmitte, oben) und Burgfeldstraße 5 (rechts davon). Der Turm rechts oben gehört zur Schmidtmann-Villa, Burgfeldstraße 8. Erhalten.*MA

Ca. 1910.*MA

Ca. 1920.*MA

Ca. 1925. Dr. August Siebers zu Hause. Zu den Apparaten schreibt Thomas Vollmer: »Die Zusammenstellung der Geräte (Messanzeigen, Grammophon, Lautsprecher, Batterien und vermutlich einem Empfänger hinter August Siebert) lässt darauf schließen, dass es sich um die Anlage eines frühen Radio- bzw. Funk-Pioniers handelt. 1923 ist der erste offizielle deutsche Radiosender (→) in Berlin in Betrieb gegangen.«*MA

Der Simson Supra von Klinikdirektor Dr. Helmuth Greger (höchstselbst am Steuer), um 1925. Der Wagen gehörte dem Klinikdirektor Ludwig Greger; die Nachbarskinder durften darin herumturnen. Greger soll mehrere Simson-Exemplare besessen haben. – Familie Greger und Autos: Siehe das Kapitel »Herkules-Bergrennen«.*MA

Renovierung 1976.*MA

Renovierung 1976.*MA

Ca. 1980.*MA

Das Haus Wigandstraße 4 (Wiegand-Straße 131 ½) ist ein sehr schöner früher Villenkolonie-Bau des Kolonie-Gründers Heinrich Schmidtmann, im Landhausstil der ersten Jahre, und »von diesem als Sommerhaus genutzt (vor dem Bezug der großen Villa als Dauerwohnsitz in der Burgfeldstraße)«*17, nämlich der großen Villa Burgfeldstraße 8. Das Haus wurde 1976 und ab 2019 renoviert.

Wigandstraße 4: Oben der erste Bauzustand, unten das aufgestockte Haus. Blick jeweils von Südosten, rechts verläuft die Wigandstraße. Fotos aus dem Privatalbum von Heinrich Schmidtmann – dort finden sich zahlreiche weitere Bilder dieses Hauses und seines Gartens.

Zum Haus-Umbau schreibt mir Dr. Christian Presche: »Die Aufstockung scheint übrigens sehr pragmatisch und kostensparend durchgeführt worden zu sein: So wie es von außen aussieht, hat Schmidtmann das bisherige Dach abgebaut und unverändert – einschließlich der gesamten Ornamentik – einfach ein Stück höher wieder aufbauen lassen, an den Außenwänden auf neu eingefügten Pfosten und Auskreuzungen, wobei die Höhenlage der Fensterstürze den neuen Verhältnissen angepaßt wurde. Die neuen Gefache wurden wie im Erdgeschoss ausgemauert und – mit Ausnahme der Randsteine – verputzt, die Brüstungen der Fenster einfach wieder neu angebracht. Darüber hinaus sind aber auch noch weitere Änderungen zu erkennen: An der Straßenseite (Ostseite) wurde das Dach der Loggia als Altan begehbar gemacht (mit Brüstung), und der Mittelteil der Loggia wurde ein Stück vorgezogen. Auf der Rückseite (Westseite) verdoppelte Schmidtmann den Risalitvorsprung (die alte Außenwand dürfte dabei einfach ein Stück versetzt neu aufgebaut worden sein); die Loggia an seiner Nordseite, die bisher dem dortigen Eingang vorgelagert war, wurde geschlossen und nach Westen um den neuen Eingang und eine (die Gestaltung der früheren Loggia aufgreifende) Überdachung für den Treppenaufgang erweitert. Außerdem beseitigte man auf der Nordseite im EG die beiden seitlichen Auskreuzungen, um zusätzliche Fensteröffnungen zu schaffen, die allerdings nur einfache horizontale Verdachungen erhielten.«

* * *

Im März 2020 hat Bastian Ludwig in der HNA (→) einen längeren Beitrag zu dem Haus verfaßt. (Die am Anfang erwähnten Neubauten sind diejenigen auf dem Areal des abgerissenen Burgfeld-Krankenhauses.) Zitate:

Nach Abschluss der laufenden Sanierung wird das im Landhausstil erbaute Haus an der Wigandstraße 4 den deutlich größeren Neubauten die Schau stehlen. [...]

Erbauer ist der Kasseler Architekt und Gründer der Villenkolonie Heinrich Schmidtmann. Es entstand Mitte der 1880er-Jahre als eines der ersten Wohngebäude des Mulang und wurde von Schmidtmann einige Jahre als Sommerhaus genutzt. Eine alte Zeitung, die nun bei der Sanierung des Gebäudes auftauchte, datiert auf das Jahr 1884. Sie war als Dämmmaterial genutzt worden.

Ab Mitte der 1920er-Jahre wohnte der Fabrikant der Wintershall AG, Dr. August Siebers, mit seiner Familie in dem Haus an der Wigandstraße, das besonders durch sein Schmuckfachwerk ins Auge fällt. Erhalten ist ein Fotoalbum, das das damalige Leben der wohlhabenden Familie dokumentiert: Gartenidylle und Ausflüge mit dem Personenkraftwagen Simson Supra – das bekannteste Automodell der Firma Simson. Siebers war Ingenieur und technikbegeistert. Er war Mitglied im Kasseler Foto- und Filmamateurklub, was wohl auch erklärt, dass so viele Bilder aus dieser Zeit erhalten sind.

1938 zog Familie Adolphs als Mieter in das Haus. Dr. Dieter Adolphs, damals ein kleiner Junge, verbrachte seine Kindheit und Jugend in dem Haus, das zu dieser Zeit zwei Schwestern des Diakonissen-Krankenhauses gehörte. ›In Gedanken lebe ich bis heute dort. Ich habe jeden Raum vor Augen. Damals gab es noch ein Herrenzimmer‹, erzählt Adolphs, der mittlerweile in Baden-Württemberg lebt. Sein Vater war damals Vertreter für Henkel und verkaufte Waschmittel.

Von der Bombennacht am 22. Oktober 1943 sind Adolphs intensive Bilder präsent. Eine Brandbombe war auf einem der Balkone des Hauses gelandet, wie durch ein Wunder richtete sie aber keinen großen Schaden an. Dafür stand das gegenüberliegende Pensionshaus in Flammen. »Ich sah die brennenden Balkone in die Tiefe stürzen. Das vergesse ich nie.«

Als Adolphs Familie 1966 auszog, kam der Lehrer und Mundartkabarettist Karl Garff mit seiner Frau Sibylle bei den Schwestern unter. »Es war herrlich«, schwärmt Sibylle Garff. Der Garten sei von einem Schlossgärtner angelegt worden. [...]

Pensionshaus. Aus einem Trambahn-Spiel von 1877 (Nachdruck 1984). Im Krieg zerstört.*MA

Carte de Visite, ca. 1875.*MA

Stereoaufnahme des Pensionshauses vom Tal aus, also von Osten, Verlag Sophus Williams, Berlin 1876.*MA

Ca. 1880: Pensionshaus von Westen mit Blickrichtung zur Stadt.*MA

Ca. 1885: Das große Nachbarhaus, Dr. Grevelers Kaltwasser-Heilanstalt, Wigandstraße 1–3, links dahinter das Pensionshaus.*MA•rl

1889: Blick vom Herkules – am Waldessaum rechts vom Schloß das Pensionshaus.*MA

Um 1890. Links hinten: die Burgfeldstraße 11.*14

Ca. 1890: Blick von Südosten. Links hinter dem flachen

Wirtschaftsgebäude die Häuser Burgfeldstraße 3 und

Burgfeldstraße 1. Das kleine Fachwerk-Gebäude rechts gehört zur Grevelerschen

Anstalt, Wigandstraße 1–3.*14

Ca. 1895: Postkarte des Pensionshauses.*MA

Pensionshaus-Werbeblatt von ca. 1895.*MA

Ca. 1900: Das Pensionshaus von Westen, vom Park aus. Auf dem Nebengebäude in der Mitte des Bildes steht: »Pensionshaus

und Restauration Carl Brune«. Das Gebäude links

gehört zur Kuranstalt Dr. Greveler.*3

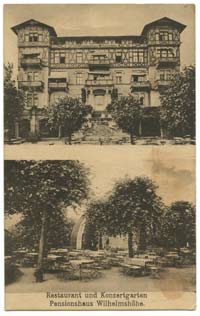

1936 (Poststempel): Postkarte mit dem Rückseitendruck »Kaffee-Restaurant Wilhelmshöhe (früher Pensionshaus Brune) Inh. P. Oetting / Kassel-Wilhelmshöhe. Fernruf 33785 / Terrasse mit herrlichster Aussicht / Großer schattiger Wirtschaftsgarten«.*MA

Ein gutes Foto mit einem Blick aus der Burgfeldstraße 8 auf das Pensionshaus: Siehe Burgfeldstraße 5.

Blicke aus dem Pensionshaus auf die ersten Häuser der Villenkolonie, vor allem auf die Burgfeldstraße, finden sich im Unterkapitel »Fünf frühe Texte«.

Wigandstraße 5

Pensionshaus Wilhelmshöhe. Architekt:

Baumeister Wilhelm Koch. Aus: »Über Land und Meer«, 17.Jg., Bd.2, Stuttgart 1875.*MA

»Pensionshaus – Wilhelmshöhe«. Blick von Südwesten. Aus dem Verlag von Georg H. Wigand, dem Begründer des Hauses. Ca. 1885.*MA•rl

Die Nr. 5 (Wiegand-Straße 132) war als Hotel unter dem Namen »Pensionshaus Wilhelmshöhe« im Jahre 1872/73, also noch vor der Gründung der Villenkolonie, erbaut worden. Im Teil »Panorama-Aufnahmen« weiter oben kann man sehen, wie das Haus neben der Klinik Dr. Greveler das Fernbild der Villenkolonie bestimmte, für welche das Hotel samt dazugehörigen Infrastruktur-Maßnahmen den entscheidenden Entwicklungsschub gab.

Bereits 1870 hatte

der rührige Buchhändler G. H. Wigand (s.a. Blick zurück

1414) den Anstoß zur Gründung einer Aktiengesellschaft

gegeben, um ein großes hotelartiges Haus am Rande des Habichtswaldes

zu bauen. Die Gesellschaft kam zustande, viele Kasseler Bürger

zeichneten Anteile bei der Bank der Gebrüder Pfeiffer. Bald

stand das Pensionshaus Wilhelmshöhe fertig da, und am Sonntag,

dem 6. Juli 1873, wurde es feierlich eröffnet. [...] Einstimmigkeit herrschte bei allen in zwei Dingen: 1. Man hatte

einen glücklichen Griff mit dem Wirt (damals sagte man Restaurateur)

Welle gemacht. Welle war ein guter Ruf als einstiger Wirt des Militärkasinos

vorausgeeilt. 2. Das Pensionshaus benötigte dringend die Verkehrsanbindung

an Kassel durch die Errichtung einer Pferdebahn.

Die ersten originellen Verkehrsmittel zwischen Kassel

und Wilhelmshöhe waren seit 1867 Esel. Diese sogenannten Tragesel

hatten ihre Standorte am Schloßhotel, an der Löwenburg

sowie zwischen Pensionshaus und der 1881 daneben errichteten Kaltwasserheilanstalt

Dr. Grevelers (s. Blick zurück 349). Seit 1877 gab es dann

die schneller Verbindung zwischen Königsplatz und Wilhelmshöhe

mit der Dampf-Trambahn..

»Man kann nicht leicht einen freundlicheren Aufenthalt

finden, als ihn das jetzt in seinem Inneren vollständig vollendete

Haus darbietet«, schrieb am 17. Juli 1873 die Hessische Morgenzeitung

über das nach Plänen des Baumeisters Wilhelm Koch errichtete

Pensionshaus. Die Zimmer waren komfortabel ausgestattet. Ein Doppel-Treppenhaus

verband die vier Etagen. Die große Terrasse bildet ebenso

einen Lieblingsplatz der Gäste wie der auf der Westseite unter

Leitung des Hofgärtners Franz Vetter angelegte Park,

in dem ein Brunnen plätscherte, der sein Wasser vom Lac bezog.

Allmählich löste sich die Aktiengesellschaft

Pensionshaus von dem Unternehmen. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts

tauchte Carl Brune als Hotelbesitzer auf. [...]

Nach dem Ersten Weltkrieg waren die Gastronomen Max Haberkorn und

Georg Hafer Eigentümer des Pensionshauses. Bis zum zweiten

Weltkrieg blieb das Restaurant des Pensionshauses auch immer wieder

Ziel von Ex- und Katerbummeln [?] geselliger

Runden wie z.B. Tanzstundenkränzchen. Die Bomben des Kriegs

ließen dann nichts mehr von dem einst so bedeutenden Haus

übrig. Seine Lage muß man sich an der Stelle vorstellen,

an der heute die Häuser Am Rehsprung stehen. (HNA-Blick zurück 1418)*16

1897: Anzeige auf der Umschlag-Rückseite in: »Führer durch Cassel und Wilhelmshöhe. Den Besuchern Cassels gewidmet vom Fremden-Verkehr-Verein Cassel«..*MA

Hier klicken für die Anzeigenseiten aus »Augustins Reisehandbücher Nr. 5 – Habichtswald und Langenberg« von ca. 1910 (es ist dort das rote Büchlein in der linken Spalte). Darin eine Anzeige des Pensionshauses (»... Wöchentlich dreimal Militärkonzerte ...«).*MA

Pächterwechsel: Anzeige von

ca. 1935.

Hier klicken für ein PDF der Wilhelmshöhe-Seiten in: Lührs gelbe Reise- und Städteführer. Band 12. Kassel und seine Ausflugsorte. Verlagsanstalt Rastede-Oldenburg, ca. 1935. Die Anzeige findet sich auf Seite 69.*MA – In einem »Unterkunftsverzeichnis« von ca. 1940 findet sich der erstaunliche Eintrag »R.Noll – Wigandstraße 5 – Anzahl der Betten: 6«.*MA

Zur Zerstörung des Pensionshauses Wilhelmshöhe hier ein Ausschnitt aus dem HNA-Text (→), der beim Haus Wigandstraße 4 ausführlicher zitiert wird:

Von der Bombennacht am 22. Oktober 1943 sind Adolphs intensive Bilder präsent. Eine Brandbombe war auf einem der Balkone des Hauses gelandet, wie durch ein Wunder richtete sie aber keinen großen Schaden an. Dafür stand das gegenüberliegende Pensionshaus in Flammen. »Ich sah die brennenden Balkone in die Tiefe stürzen. Das vergesse ich nie.«

Ca. 1910: Postkarte: »Restaurant und Konzertgarten / Pensionshaus Wilhelmshöhe«. Auf der Rückseite steht handschriftlich: [Adreßfeld:] »An die schöne Kleine aus Hünfeld«, [Textfeld:] »Schade, dass Du nicht mein bist.«*MA

Wigandstraße 6, ca. 1900. 1973 abgerissen. Privatpostkarte mit dem Rückseiten-Aufdruck »Cassel-Wilhelmshöhe / Wigandstraße 6«. Die beiden Kinder ganz vorn wollten offenbar unbedingt mit aufs Bild.*MA

Ca. 1910. Blick vom Grundstück der Klinik Dr. Greger. In der Bildmitte hinten das Pensionshaus, Wigandstraße 5.*3

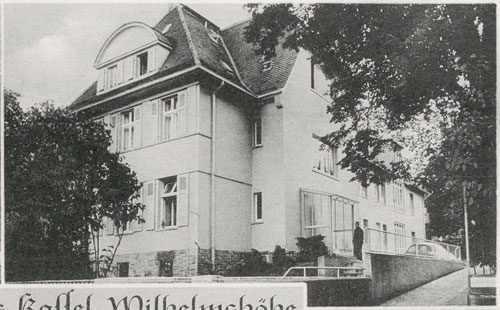

1930 (Poststempel) »Privat-Lehranstalt u. Töchterheim Bergér«.*MA

Nach 1937. »Kur- und Diakonissenheim, Kassel, Wigandstraße 6«.*MA

* * *

Ca. 1955: Wigandstraße 6 und Wigandstraße 8 als Teile des Burgfeld-Krankenhauses. Das Krankenhaus wurde ca. 2015 abgerissen, 2015 bis 2020 wurde an seiner Stelle eine Wohnanlage errichtet.*MA

Wigandstraße 6 und Wigandstraße 8

Das Haus Nr. 6 war zunächst eine Privatvilla. Für offenbar kurze Zeit war dort die »Privat-Lehranstalt und Töchterheim Bergér«, die aus der Landgraf-Karl-Straße dorthin gezogen war (siehe Stadtteil Wilhelmshöhe, dort »Pensionat Bergér«). Siehe hier zur Mit-Inhaberin Helene Rocholl im Kapitel »Töchterheime«.

Wigandstraße 6 (links) und 8, 1921. Im Hintergrund die Christuskirche. Blick aus dem Töchterheim Burgfeldstraße 11. Aus dem Fotoalbum von Tona Colsman.*42

Töchterheim Bergér. 12seitiger Prospekt. Das Haus war mit dem »Haus Tücking«, Burgfeldstraße 13, vereinigt.*MA

Das stark umgebaute und erweiterte Haus Nr. 6 wurde 1973 abgerissen. Siehe den Bericht in der HNA vom 28. April 1973.

Hier klicken für das Kapitel »Töchterheime«.

* * *

Linkes Bild: Ca. 1914: Wigandstraße 6 (links) und Nr. 8 (rechts), vorn der Küperweg.*3 –

Rechts: Die gleiche Perspektive wie auf dem vorigen Bild. Handschriftlicher

Vermerk: »Frl. Frank, genannt das Fremkeei«. 1914.*3

Die zwei Bilder stammen aus dem unschätzbaren Album der Familie Greger, das zweite zeigt Klinikpersonal der Klinik Dr. Greger, Burgfeldstraße 17.

Ca. 1955: Die Wigandstraße 8 gehörte damals zum Burgfeld-Krankenhaus.*MA

25.6.1934.*MA

Ca. 1910: Blick vom Grundstück Nr. 12 über die Wigandstraße

und die noch offenen Felder. Die Pappeln, bei einem der Bilder in der rechten Spalte erwähnt, sind gewachsen.*MA

Die heutige Wigandstraße 12 war »an Stelle eines älteren Wohnhauses (für Personal bzw. als Fremdenheim) um 1927 als Privatwohnhaus für Dr. Helmuth Greger erbaut«*17 worden. Das Grundstück schloß an dasjenige der Klinik Burgfeldstraße 17 direkt an. Das oberste Bild, welches das Grundstück zeigt, stammt aus einem alten Prospekt der Klinik. Siehe Kurort Wilhelmshöhe.

Links: Nr. 12. Der erste Bauzustand bzw. der Vorgängerbau.*3 –

Rechts: Grundstück Nr. 12: »Unsere

Pappeln. Wigandstr (12)«. Blick nach Osten ins Tal. Bilder von ca. 1900 aus dem Familienarchiv Greger.*3

Doppelhaus Nr. 14 (erhalten) / Nr. 16 (nicht erhalten).

Dr. Helmuth Greger auf dem Balkon der Klinik Dr. Greger, Burgfeldstraße 17.

Im Hintergrund das Doppelhaus Wigandstraße 14/16.*3

Oben: Ausschnitt aus der Postkarte »Panorama

von 1905« aus dem Unterkapitel »Panorama-Aufnahmen«.

Vorne im Bild das große Doppelhaus Nr. 14 / Nr. 16. Ein weiteres

gutes Bild: Siehe »Brabanter Straße«. Unten, ca. 1905: Die Ecke zur Brabanter Straße, rechts die Wigandstraße 16. – Ganz links die Burgfeldstraße 21, daneben die Burgfeldstraße 19 – in der Bildmitte das große Dach der Burgfeldstraße 17.*MA

Wigandstraße 14: »um 1901 zusammen mit Nr. 16 von dem Bauunternehmer Heinrich Engelhardt als Doppelhaus erbaut«*17. Der Erstbau der Wigandstraße 16 ist nicht erhalten; auf dem Grundstück steht heute ein großer, angenehm aussehender und 2017 gekonnt renovierter Nachkriegsbau.

1938 (laut Rückseitenaufschrift): Wigandstraße 16, »Roseneck«.*MA•rl

Vor der Renovierung von 1981. Erhalten.*28

Wigandstraße 17: »Repräsentatives Landhaus mit Jugendstil-Anklängen. Erbaut 1912 für den Kaufmann Rentzsch. Architekt war Johannes Walpert. 1981–1991 saniert.«*17 Eine große, außerordentlich schöne Villa im Stil des späten Jugendstils.

Ca. 1910: Ecke Brabanter Straße / Wigandstraße.*MA – Die Wigandstraße 17 ist ganz rechts zu sehen.

Ca. 1900: Aus dem Photoalbum der Familie Greger: »Wigandstraße 12 / Rehsprung«.*3

Eine Aufnahme aus dem Fotoalbum der Familie Greger. Den Namen »Rehsprung« hatte das Grundstück östlich der Wigandstraße neben dem Pensionshaus Wilhelmshöhe. Heute heißt die kurze Sackgasse so, die von Wigandstraße auf das ehemalige Gelände des im Krieg zerstörten Pensionshauses führt. Dieses Gelände ist heute mit freundlichen Nachkriegsvillen bebaut.

Das Bild freilich scheint eher vom Grundstück Burgfeldstraße 17 aufgenommen zu sein – oben erahnt man wohl die Gartenseiten-Giebelreihe der Nachbarhäuser im Norden der Burgfeldstraße 17?

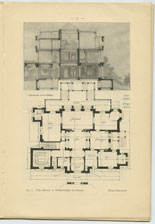

»Die ersten verkäuflichen Villen«, aus »Erinnerungsbilder von Heinrich Schmidtmann«.*MA Ca. 1885. Von links: Burgfeldstraße 5, Nr. 3, Nr. 1.

Nr. 7, Nr. 5, Nr. 3, Nr. 1 (v.l.n.r.),

ca. 1882. Blick aus dem Pensionhaus Wilhelmshöhe, Wigandstraße 5. Zwischen den Häusern Nr. 1 und Nr. 3 ist wohl der Bauplatz der Schloßteichstraße 3 zu sehen.*12

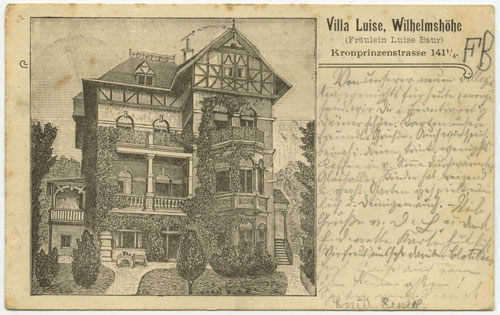

Wigandstraße bis Brabanter Straße. Benannt nach einem Flurnamen des Gebietes, auf dem die Villenkolonie steht. Hieß von der Erstbebauung von 1884 bis zur Eingemeindung von Wahlershausen 1906 »Kronprinzenstraße«. Zur namensgebenden Burgfeldwiese siehe Heidelbach.*11,262ff.