- Startseite

- Villenkolonie Mulang

- Kurort Wilhelmshöhe

- Chinesisches Dorf

- Park Wilhelmshöhe

- Stadtteil Wilhelmshöhe

- Heidelbach: Geschichte der Wilhelmshöhe

- Heinrich Schmidtmann

- Persönlichkeiten

- Gustav Henkel

- Herkulesbahn

- Töchterheime

- Artillerie-Album

- Herkules-Bergrennen

Autor der Website:

Friedrich Forssman

Schloßteichstraße 3

34131 Kassel

mail@kassel-mulang.de

© für alle Bilder aus dem Schmidtmann-Album: Friedrich Forssman 2020 / Mulang-Archiv (»*MA«)

Hinweis: Wie bei den meisten Bildern aller Kapitel dieser Website öffnet sich beim Klicken auf ein Bild eine große Ansicht; je breiter das Browser-Fenster ist, desto größer die Ansicht. Beim Klicken auf diese große Ansicht erscheint das nächste Bild der Gruppe. – Das Symbol »(→)« zeigt an, daß sich beim Anklicken des Links ein neues Fenster öffnet.

Hier klicken (→) für den HNA-Bericht vom 9.6.2020 über den Kauf des Albums.

Hier klicken (→) für den HNA-Bericht vom 14.3.2024 über die Digitalisierung der »Erinnerungsbilder«.

Heinrich und Emma Schmidtmann:

Fotoalbum für

Fritz Schmidtmann

Im April 2020 konnte ich für mein privates Stadtteilarchiv, das »Mulang-Archiv«, ein Fotoalbum erwerben, das der Villenkolonie-Gründer Heinrich Schmidtmann (1842–1921) und seine zweite Frau Emma, geb. Buerdorf, für ihren gemeinsamen Sohn Fritz angelegt haben. Es ist auf das Jahr 1902 datiert und war wohl eine Abschiedsgabe beim Auszug des Sohnes (*16.10.1879) aus dem Elternhause. Die kleine Namensprägung rechts unten auf dem ledernen Einbanddeckel scheint dafür zu sprechen, daß auch andere der sechs Kinder solche Alben erhalten haben.

Das Album enthält 68 Fotos aus der Villenkolonie, darstellend die von der Familie Schmidtmann bewohnten Häuser Burgfeldstraße 8 sowie Wigandstraße 4 (beide erhalten), weitere Bilder der aufblühenden Kolonie sowie Schloßpark- und Familienfotos.

Das Schmidtmann-Album

• Das Album in Doppelseiten

• Scans aller Einzelfotos

* * *

Heinrich Schmidtmann:

Erinnerungsbilder

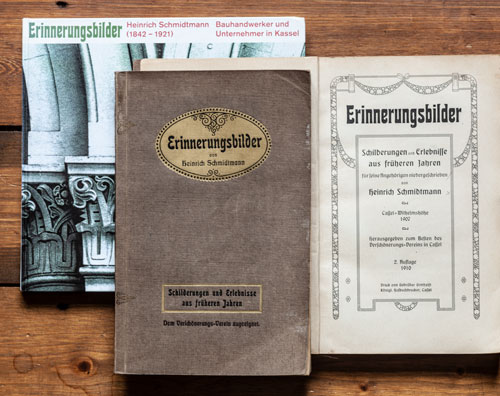

Heinrich Schmidtmanns Autobiographie »Erinnerungsbilder« gehört laut Karl-Hermann Wegner, dem Gründer und ersten Direktor des Kasseler Stadtmuseums, »zu den anschaulichsten und liebenswertesten Quellen für die Geschichte des 19. Jahrhunderts in Kassel«. Ich habe das Werk für diese Website vollständig digitalisiert und durfte Karl-Hermann Wegners vortreffliche Einführung voranstellen, die er für die Ausgabe von 1993 verfaßt hat.

Heinrich Schmidtmann: »Erinnerungsbilder«

• Einführung von Karl-Hermann Wegner (1993)

• »Erinnerungsbilder«: vollständiger Text (1910)

• Innentitel

• Vorwort

• Ausführliches Inhaltsverzeichnis

• Textbeginn

* * *

Zur Familie Schmidtmann:

• Wolfgang Hermsdorff: »Erleben in Erinnerungsbildern« (1971)

• Das Schmidtmann-Grab auf dem Kasseler Hauptfriedhof

• Über Nachkommen Heinrich Schmidtmanns

Das Album in Doppelseiten

Nach den Doppelseiten folgen alle einzelnen Bilder in hoher Auflösung, kontrastverstärkt sowie teils retuschiert und gedreht.

4 Links: Die Schmidtmann-Villa Burgfeldstraße 8, aufgenommen aus der Burgfeldstraße 9. Rechts hinter der Burgfeldstraße 8 ein Stall, heute steht dort das von Schmidtmann erbaute Haus Schloßteichstraße 5.

Rechts: Die Villa im Winter.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

5 Links: Der Schloßteich (der »Lac«)

Rechts: Blick auf den Abfluß des Lac von der Einmündung der Mulangstraße in die Wigandstraße. Die Brücke ist heute steingesäumt, den Weg links am Wasserlauf gibt es nicht mehr.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

6 Links: Blick von der Wilhelmshöher Allee den Lac-Abfluß hinauf.

Rechts oben: Der Lac.

Rechts unten: Blick von der Verlängerung der Wilhelmshöher Allee zum Schloß; von hier an wurde die Straße seinerzeit »Kaiserweg« genannt. Vor dem Schilderhäuschen wohl ein Schmidtmann-Sohn.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

7 Der Garten der Burgfeldstraße 8.

Rechts unten: Burgfeldstraße 8, links die Schloßteichstraße 7 (abgerissen 1970), rechts die Burgfeldstraße 6 im Bau (erhalten).

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

9 Links: Die Familie beim Haus Burgfeldstraße 8.

Rechts: Interieur-Aufnahme aus der Schmidtmann-Villa, Burgfeldstraße 8.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

10 Links oben: Großfamilie Schmidtmann.

Links unten: Das Ehepaar Schmidtmann vor dem Haus Burgfeldstraße 8.

Rechts oben: Emma und Heinrich Schmidtmann mit drei Söhnen und einer Schwiegertochter:

Rechts unten: Ilse Schmidtmann, geb. Wolff, Ehefrau von Sohn Christel.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

11 Links unten: Der Bauplatz der Villa Mummy, Kurhausstraße 13; rechts im Bild die Villa Henkel, Kurhausstraße 7. Hier klicken für einen Bildausschnitt mit Straßennamen und Hausnummern.

Rechts oben: Blick aus der Burgfeldstraße 8 nach Nordwesten: links die Schloßteichstraße 5, dann Schloßteichstraße 3 und Schloßteichstraße 1.

Rechts unten: Blick aus der Burgfeldstraße 8 nach Westen: Schloßteichstraße 7, dahinter Lindenstraße 2. Mitte hinten: Villa Henkel.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

12 Links oben: Blick aus der Burgfeldstraße 8 nach Osten. Vorn rechts die Burgfeldstraße 5 (dahinter die Wigandstraße 4), vorn links die Burgfeldstraße 7. Mittelgrund: Das Pensionshaus Wilhelmshöhe, Wigandstraße 5.

Links unten: Die Villa Mummy ist fertig.

Rechts: Die Burgfeldstraße 6. Links die Burgfeldstraße 8, rechts die Schloßteichstraße 3.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

14 Familienbilder.

Rechts unten: Die Schloßteichstraße 10 von Süden, von der Brabanter Straße her aufgenommen.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

15 Links: Familienbilder.

Rechts: Auf der Kanone steht »Abschied | C. – 1896/7 | der Einj.-Freiwilligen | 3. reitende Batterie«. Das Bild wurde vor dem Hotel »Ridinger Schloß« aufgenommen, Löwenburgstraße 3.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

16 Links oben: Blick aus dem Schmidtmannschen Sommerhaus, Wigandstraße 4, nach Süden. Rechts hinten die Kuranstalt Dr. Greger, Burgfeldstraße 17.

Links unten: Wigandstraße 4 von Süden.

Rechts oben: Wigandstraße 4, Ostseite, also Straßenseite.

Rechts unten: Familienbild.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

20 Links: Familienbilder, im Garten und gewiß im Inneren der Wigandstraße 4.

Rechts: Die Wigandstraße 4 von Westen, links ein »Pensionshaus Wilhelmshöhe«-Nebengebäude.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

21 Der Garten der Wigandstraße 4.

Links unten: Der Garten der Burgfeldstraße 8.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

Die Fotos in der Reihenfolge des Albums.

Auch hier gilt: Beim Klicken auf ein Bild öffnet sich eine große Ansicht. Beim Klicken auf diese große Ansicht erscheint das nächste Bild; so lassen sich die 68 Einzelbilder durchblättern.

Doppelseite 4 (Nach oben zum Seitenkopf)

4.1 Die Schmidtmann-Villa Burgfeldstraße 8, aufgenommen nach Westen aus der Burgfeldstraße 9. Rechts hinter der Burgfeldstraße 8 ein Stall, heute steht dort das von Schmidtmann erbaute Haus Schloßteichstraße 5. Ganz rechts eine Ecke der Burgfeldstraße 6, dahinter der Turm der Schloßteichstraße 3. Auf der Eingangstreppe Heinrich Schmidtmann, am Erdgeschoßfenster seine zweite Frau Emma, geb. Buerdorf aus Hannover.

4.2 Die Schmidtmann-Villa im Winter. Schmidtmanns und ein Freund auf dem Balkon.

Doppelseite 5 (Nach oben zum Seitenkopf)

5.1 Der »Lac« im Winter.

5.2 Blick auf den Abfluß des Lac von der Einmündung der Mulangstraße in die Wigandstraße. Die Brücke ist heute steingesäumt, den Weg links am Wasserlauf gibt es nicht mehr. Die Mulangstraße wiederum ist heute breiter, asphaltiert und dient als Parkplatz für die Ayurveda-Klinik; der Park ist durch eine Hecke abgetrennt, der Wasserfall dadurch kaum sichtbar.

Doppelseite 6 (Nach oben zum Seitenkopf)

6.1 Blick von der Wilhelmshöher Allee den Lac-Abfluß hinauf. In der Mitte ein Schmidtmann-Sohn?

6.2 Der Lac. Ein Schmidtmann-Sohn am Ufer rechts?

6.3 Blick von der Verlängerung der Wilhelmshöher Allee zum Schloß; von hier an wurde die Straße seinerzeit »Kaiserweg« genannt. Vor dem Schilderhäuschen wohl ein Schmidtmann-Sohn.

Doppelseite 7 (Nach oben zum Seitenkopf)

7.1 Die Eingangstreppe zur Burgfeldstraße 8. Vor dem unteren Eingang Emma Schmidtmann mit zwei Enkelkindern. Oben auf dem Treppenabsatz Heinrich Schmidtmann.

7.2 Burgfeldstraße 8: Der hintere Garten mit einer Apollo-Statue.

7.3 Burgfeldstraße 8: Vordergarten mit Venus (links) und Emma Schmidtmann (rechts).

7.4 Burgfeldstraße 8, links die Schloßteichstraße 7 (abgerissen 1970), rechts die Burgfeldstraße 6 im Bau (erhalten). Die Fenster sind noch leer, die seitliche Terrasse wird errichtet. Ganz im Hintergrund: Siebertweg 1.

Doppelseite 8 (Nach oben zum Seitenkopf)

8.1–8.4 Innenaufnahmen aus dem Hause Burgfeldstraße 8.

Doppelseite 9 (Nach oben zum Seitenkopf)

9.1 Die Familie vor dem Haus Burgfeldstraße 8. Im Hintergrund der Giebel des Hauses Burgfeldstraße 9.

»Ganz links: Christian mit seiner Frau, meine Großeltern.« (H.v.H.)

9.2 Die Schmidtmann-Kinder; v. l. n. r.:

Aus erster Ehe mit Sophie, geb. Buerdorf (23.2.1850–9.12.1875): Emilie (*8.1.1870); Franziska (»Fränzchen«, *8.3.1871 / ∞ 7.5.1892 Alexander Potente, Architekt, *8.4.1862 in Kassel, †9.9.1948, zwei Kinder, darunter Erich Heinrich Georg Friedrich Potente); Hermann (*20.11.1875; »Von Bruder Hermann wurde erzählt, er sei zur See gefahren und sehr früh gestorben.«, H.v.H.); Christian, genannt »Christel« (2.3.1872–23.10.1955), Großvater von H.v.H.

Aus zweiter Ehe mit Emma, geb. Buerdorf (25.11.1848–22.12.1933), Schwester der ersten Frau: Karl (*4.3.1878), Fritz (*16.10.1879).

9.3 Ein Interieur-Foto mit Besitztümer-Arrangement.

Doppelseite 10 (Nach oben zum Seitenkopf)

10.1 Großfamilie Schmidtmann.

10.2 Das Ehepaar Schmidtmann senior vor dem Haus Burgfeldstraße 8.

10.3 Schmidtmanns mit dreien der vier Söhne und einer Schwiegertochter: Fritz (*16.10.1879); Christian (2.3.1872–23.10.1955) mit seiner Frau Ilse, geborene Wolff (19.4.1882–7.7.1966), aus Potsdam; Hermann (*20.11.1875).

10.4 Christian Schmidtmanns Frau Ilse Wolff, »meine Großmutter, wohl am selben Tag wie das vorhergehende Bild aufgenommen, weil sie das selbe Kleid trägt.« (H.v.H.)

Doppelseite 11 (Nach oben zum Seitenkopf)

11.1 Hund Schmidtmann.

11.2 Der Bauplatz der Villa Mummy, Kurhausstraße 13 (abgerissen 1970). rechts im Bild die Villa Henkel, Kurhausstraße 7 (erhalten). Ganz links der spitze Turm: Steinhöferstraße 11 (teilerhalten). Hier klicken für einen Bildausschnitt mit Straßennamen und Hausnummern.

11.3 Blick aus der Burgfeldstraße 8 nach Nordwesten zur Schloßteichstaße: links der Stall auf dem Grundstück Schloßteichstraße 5 (der Nachfolge-Bau, ein prächtiges Haus von Heinrich Schmidtmann, ist erhalten), dann die Schloßteichstraße 3 (erheblich ausgebaut erhalten), in der Bildmitte die Schloßteichstraße 1 (erheblich ausgebaut erhalten). Rechts ein Giebelstück vom Schmidtmann-Bau Burgfeldstraße 4 (erhalten). Zwischen den Häusern ist der Schloßteich zu erspähen.

11.4 Blick aus der Burgfeldstraße 8 nach Westen: links die Schloßteichstraße 7 (abgerissen 1970), dahinter die Lindenstraße 2 (abgerissen um 1970). Mitte hinten, mit den auffälligen Balkonen: die Villa Henkel, Kurhausstraße 7 (erhalten).

Doppelseite 12 (Nach oben zum Seitenkopf)

12.1 Blick aus der Burgfeldstraße 8 nach Osten. Vorne links Burgfeldstraße 5, rechts Burgfeldstraße 7, ganz rechts Burgfeldstraße 9 (alle erhalten). Bildmitte: Das Luxus-Hotel »Pensionshaus Wilhelmshöhe«, Wigandstraße 5; links davon die Grevelersche Heilanstalt, Wigandstraße 1–3 (erhalten). Hinter der Burgfeldstraße 7 das Schmidtmann-Sommerhaus Wigandstraße 4 mit dem Pavillon an der Straße. – Die Dächer in der rechten Bildmitte sind die der Domänengebäude. Im Hintergrund der Turm der Kirchditmolder Kirche.

12.2 Die Villa Mummy ist fertig, der Garten wir angelegt. Das prächtige Haus wurde in den 1930er Jahren Kurhaus, in den 1950ern erneut. Es wurde 1970 barbarisch abgerissen. – Ganz rechts im Wald die Kurhausstraße 1, ein Haus, das schon vor der Villenkolonie-Gründung stand und Schmidtmanns Vetter und Freund Louis Hochapfel gehörte.

12.3 Der Schmidtmann-Bau Burgfeldstraße 6 (erhalten). Ganz links die Burgfeldstraße 8, rechts die Schloßteichstraße 3 (erhalten). Links über den Bäumen das Dach der Lindenstraße 2 (abgerissen 1970).

Doppelseite 13 (Nach oben zum Seitenkopf)

13.1 Heinrich und Emma Schmidtmann mit zwei Enkelchen.

13.2 Heinrich Schmidtmann (rechts) mit Gemahlin, mit dem jüngsten Sohn Fritz – und links einem (noch) unbekannten Herrn.

13.3 Die jüngere Tochter Franziska Schmidtmann (*8.3.1871) mit einem Kinde.

13.4 Heinrich Schmidtmann und seine vier Söhne (v.l.:) Karl (*4.3.1878), Fritz (*16.10.1879), Hermann (*20.11.1875); rechts vom Vater sitzend: Christian (»Christel«, *2.3.1872). Aufnahme im Garten der Burgfeldstraße 8, links im Hintergrund der Schmidtmann-Bau Burgfeldstraße 7.

Doppelseite 14 (Nach oben zum Seitenkopf)

14.1 Mit Familie und Freunden. »Vorne links meine Großeltern« (H.v.H.), also Christel mit seiner Frau Ilse, geb. Wolff, aus Potsdam.

14.2 Das Ehepaar Schmidtmann mit Tochter Franziska, Schwiegersohn (?) und Enkelchen.

14.3 Da oben ist was. Ein Waschbär kann es nicht gewesen sein, von denen kamen die ersten beiden Paare am 12. April 1934 nach Nordhessen.

14.4 Der Schmidtmann-Bau Schloßteichstraße 10 von Süden, von der Brabanter Straße her aufgenommen, ca. 1895. Auf dem Balkon gewiß Georg Schwartzkopff.

Doppelseite 15 (Nach oben zum Seitenkopf)

15.1 Stehend, rechts: Sohn Karl; sitzend, ganz rechts: Sohn Christel. Sowie weitere Leute. (Links, sitzend, Tochter Franziska?)

15.2 Links stehend: Tochter Franziska (?) – und weitere Leute.

15.3 Auf der Kanone steht »Abschied | C. – 1896/7 | der Einj.-Freiwilligen | 3. reitende Batterie«. Auf dem Schaukelpferd Sohn Christel. – Das Bild wurde vor dem Hotel »Ridinger Schloß« aufgenommen, Löwenburgstraße 3. Zum Ridinger Schloß und der Flaschen-»Kanone« siehe auch das »Artillerie-Album« auf dieser Website.

Doppelseite 16 (Nach oben zum Seitenkopf)

16.1 Blick aus dem Schmidtmannschen Sommerhaus, Wigandstraße 4, nach Süden. Rechts hinten die Kuranstalt Dr. Greger, Burgfeldstraße 17, dahinter die Burgfeldstraße 19.

16.2 Das Haus Wigandstraße 4 von Süden nach der Aufstockung; die Wigandstraße verläuft rechts.

16.3 Wigandstraße 4, Ostseite, von der Straße aus.

16.4 Ehepaar Schmidtmann mit Freunden oder Verwandten. – Ganz rechts Sohn Christel – stehend vielleicht Fritz?

Doppelseite 17 (Nach oben zum Seitenkopf)

17.1 Wigandstraße 4: das Bienenhaus.

17.2 Tochter Emilie mit ihrem Mann (?).

17.3 Der Pavillon an der Wigandstraße.

17.4 Schmidtmanns und Kinder. (Wer besser im Zuordnen ist als ich, darf sich gern melden.)

Doppelseite 18 (Nach oben zum Seitenkopf)

18.1 Eine junge Frau – die Braut von Fritz? – im Garten der Wigandstraße 4.

18.2 Heinrich Schmidtmann mit der jüngeren Tochter Franziska – und vielleicht seiner Schwiegermutter. Seine Mutter und seine ebenso innig geliebte Stiefmutter waren bereits verstorben.

18.3 Die Familie.

18.4 Gartenidyll.

18.5 Die ältere Tochter, Emilie.

Doppelseite 19 (Nach oben zum Seitenkopf)

19.1 Die jüngere Tochter, Franziska.

19.2 Ein Garten – welcher? Hinten wohl der Habichtswald. Vielleicht das Grundstück der Wiederhold’schen Kuranstalt an der heutigen Hugo-Preuß-Straße?

19.3 Freundinnen im Garten der Burgfeldstraße 8.

19.4 Tochter Franziska mit einem Verehrer oder ihrem Mann Alexander Potente.

Doppelseite 20 (Nach oben zum Seitenkopf)

20.1 Stehend, v. l.: Fritz, ?, »dritter von links: mein Großvater Christel im hellen Anzug. Die geknöpfte Weste spannt etwas über den Bauch; von den vier Söhnen war er der beleibteste« (H.v.H.), ?, ?, ?. – Sitzend, v. l.: Franziska, Heinrich und Emma Schmidtmann, Emilie (?).

20.2 Familienbild, wohl im Inneren des Hauses Wigandstraße 4.

20.3 Die Wigandstraße 4 vor der Aufstockung, aufgenommen von Nordwesten mit Blick zur Stadt. Links ein Nebengebäude des Pensionshauses Wilhelmshöhe.

Doppelseite 21 (Nach oben zum Seitenkopf)

21.1 Wigandstraße 4 vor der Aufstockung, von Süden.

21.2 Im Garten der Burgfeldstraße 8.

21.3 Wigandstraße 4: Der Pavillon. Das Haus ist noch nicht aufgestockt.

21.4 Im Garten der Wigandstraße 4. Oben von links die Häuser Burgfeldstraße 9 und Burgfeldstraße 7.

Doppelseite 22 (Nach oben zum Seitenkopf)

22.1 Franziska Schmidtmann mit Mann und Kindern. Das Bild ist mit Bleistift bekritzelt.

22.2 Wigandstraße 4 vor der Aufstockung, aufgenommen von Süden.

22.3 Im Garten der Wigandstraße 4, Blick nach Süden. Rechts das »Pensionshaus Wilhelmshöhe«.

22.4 Wigandstraße 4 nach der Aufstockung, Blick von Norden.

»Erinnerungsbilder«: Die Autobiographie von Heinrich Schmidtmann

• Einführung von Karl-Hermann Wegner (1993)

• »Erinnerungsbilder«, Einbandvorderseite

• Innentitel

• Vorwort

• Ausführliches Inhaltsverzeichnis

• Textbeginn

Das Buch war 1907 in kleiner Auflage erschienen (wer hat ein Exemplar? Bitte melden). Das Bild zeigt zwei Exemplare der zweiten Auflage von 1910 (Einband und Innentitel) sowie den Einband der gekürzten Ausgabe von 1993, »Erinnerungsbilder. Heinrich Schmidtmann (1842–1921). Bauhandwerker und Unternehmer in Kassel. Bearbeitet von Karl-Hermann Wegner«.

Hier klicken (→), um zu einem Foto der Schmidtmann-Villa an der »Terrasse« zu kommen, wo die Schmidtmanns vor dem Umzug nach Mulang wohnten. (Universitäts-Bibliothek Kassel)

* * *

Das Hessische Staatsarchiv Marburg bietet Digitalisate zweier Zeichnungen von Heinrich Schmidtmann zum Depotgebäude der Kasseler Pferdebahn, jeweils von 1886.: Aufrisse und Schnitt (→) sowie Grundriß (→).

* * *

Bei der Erbauung des Hauptbahnhofs (1851–1856) wirkte Schmidtmann als Lehrling mit: »Im zweiten Sommer wurden mir schon bessere und größere Arbeiten anvertraut, u.a. Sandsteinarchitektur-Arbeiten für das neue Bahnhofsgebäude, die zu meiner Genugtuung jedesmal für gut oder wenigstens für tauglich befunden und mir abgenommen wurden.«

Der Hauptbahnhof. Architekt: Gottlob Engelhard.*MA

Abfahrt von Cassel: »Winter-Fahrplan 1900.«*MA

* * *

Heinrich Schmidtmann hat – mit seinen Freunden Friedrich Potente und August Zahn – die Bau-Ausführung der Neuen Galerie besorgt. Postkarte des fertigen Baus, 1902 gestempelt.*MA – Beim Wikipedia-Artikel zur Neuen Galerie (→) findet sich ein Foto des Bau-Gerüstes. Bei einem Gerüst-Einsturz kamen Arbeiter ums Leben; Schmidtmann (der vor Gericht freigesprochen wurde) schildert in den »Erinnerungsbildern« freimütig, wie ihn dieser Vorgang in eine lange, tiefe Depression stürzte.

Einführung zur »Erinnerungsbilder«-Ausgabe von 1993 von Karl-Hermann Wegner, Gründer und erster Direktor des Stadtmuseums Kassel

Die »Erinnerungsbilder« von Heinrich Schmidtmann gehören zu den anschaulichsten und liebenswertesten Quellen für die Geschichte des 19. Jahrhunderts in Kassel. Sie schildern Begebenheiten und Verhältnisse einer längst vergangenen Zeit so menschlich und lebensnah, daß sie auch den Leser ansprechen, der an der Fülle lokalgeschichtlicher Informationen nicht interessiert ist. Überall spricht uns der Erzähler selbst an, so daß er uns in seinem Werk so begegnet, wie es der Nachruf einer Kasseler Zeitung bei seinem Tode 1921 schrieb: »Eine hingebende, offene und gesellige Natur, dabei schaffensfreudig und für alle Schönheiten in Kunst und Natur empfänglich, für den Nächsten und die Allgemeinheit besorgt, ohne nach Anerkennung und nach Ämtern zu streben – das war Heinrich Schmidtmann!« [...]

Für manche der bisher [in der Reihe »Kassel trifft sich – Kassel erinnert sich«, die im hier ausgelassenen Textteil vorgestellt wird] gewürdigten Persönlichkeiten war die kurhessische Haupt- und Residenzstadt nur das Forum ihres Schaffens, von dem sie angezogen wurden, von dem aus sie weit über die Stadt hinaus wirkten. Oft wurde Kassel dadurch verändert, aber häufig verließen die berühmten Bürger die Stadt sehr bald wieder und wandten sich anderen geistigen Zentren zu. Mit Heinrich Schmidtmann begegnet uns das alte Kassel selbst. Er stammte aus alter einheimischer Handwerkertradition und blieb dieser ebenso wie der Heimatstadt Kassel das ganze Leben lang innerlich verbunden.

Heinrich Schmidtmann wurde am 22. Februar 1842 in Kassel als Sohn des Lackierers Georg Ludwig (Louis) Schmidtmann geboren. Seine frühe Kindheit verlebte er im Hause seines Großvaters, des Seilermeisters Conrad Engelhardt, der in der nördlichen Altstadt (Müllergasse 21) das Gasthaus »Zum halben Mond« betrieb. Bei dem Maurer und Steinmetz Georg Löser schloß Schmidtmann seine Steinhauerlehre ab. Er besuchte die Bauhandwerkerschule in Kassel ebenso wie Kurse der kurfürstlichen Kunstakademie. Wegen der wirtschaftlichen Not der Familie konnte er die Ausbildung auf der Baugewerkschule in Holzminden nicht in gewünschter Weise fortsetzen, sondern mußte sich mit einem Semester begnügen (Wintersemester 1859/60). Als Geselle kam Schmidtmann 1860 nach Hannover, arbeitete dort zunächst als Steinhauer am »Welfenschloß«, dann als Bauführer an verschiedenen kommunalen Vorhaben und schließlich selbständig für private Auftraggeber.

Entscheidend war hier das Erleben einer wirtschaftlich blühenden und aufstrebenden Stadt, die sich mit ihrem freieren wirtschaftlichen Leben so auffällig von Kassel vor 1866 abhob. Unterschiedlich waren nun auch die Reaktionen der beiden Städte auf das gemeinsame Schicksal der preußischen Annexion von 1866. ln Hannover kam das Wirtschaftsleben zum Erliegen, Bauvorhaben wurden eingestellt und die Zukunft der einstigen Königsresidenz erschien ungewiß. ln Kassel beflügelten die »neuen Verhältnisse« das wirtschaftliche und geistige Leben der Stadt. So kehrte Heinrich Schmidtmann 1866 nach Kassel zurück, die Gewerbefreiheit (seit 1867) ersparte ihm auch den Aufwand der bisher notwendigen Meisterprüfung, so daß er nun eine einzigartige unternehmerische Aktivität entfalten konnte.

Schmidtmann nahm teil an der architektonischen Neugestaltung der Stadt, aber auch an ihrem gesellschaftlichen Leben. Mit einer eigenen Bauunternehmung, die bei den Großbauten der neuen Herrschaft wie der Gemäldegalerie (1871–1877) oder dem Regierungsgebäude (1876–1882) gemeinsam mit den Verwandten Zahn und Potente auftrat, prägte er das Stadtbild. Mit Privatbauten, insbesondere im neuen »Hohenzollernviertel« (Vorderer Westen) und in der Villenkolonie Wilhelmshöhe trieb er die Ausdehnung Kassels und seine Entwicklung zur Großstadt tatkräftig voran. Hier verwirklichte er auch eigene Entwürfe als Architekt. Er griff sogar mit eigenen Plänen in die Diskussion der großen Bauaufgaben Kassels um 1900 ein, wie seine Zeichnungen für eine Stadthalle im Fürstengarten am Standort des späteren Landesmuseums zeigen.

Schon in Hannover hatte Heinrich Schmidtmann das Leben in den bürgerlichen Vereinen und in der Loge kennengelernt Der persönliche Austausch dort hatte ihm seine Arbeit und sein Fortkommen wesentlich erleichtert. So trat er auf diesem Gebiet auch in Kassel als nimmermüder Anreger und Initiator auf: 1879 betrieb er die Gründung (23. Januar) des »Kasseler Verkehrsvereins«, den er als 1. Vorsitzender lange Jahre leitete, und er engagierte sich besonders im bereits am 2. November 1866 gegründeten »Verschönerungsverein«, dem er auch die zweite Auflage seiner »Erinnerungsbilder« widmete.

Ebenso setzte sich Schmidtmann ein für die Organisation des Handwerks, die Hebung seiner Ausbildung und seiner Stellung in der sich nun ausbildenden Industriegesellschaft Die alte kurhessische Höhere Gewerbeschule in Kassel (gegr. 1832) war nach 1866 zur »Gewerblichen Zeichenschule« abgesunken. lm Jahr 1888 erhielt »Herr Maurermeister Schmidtmann in seiner Eigenschaft als Mitglied der ›Wirtschaftlichen Konferenz‹ den Auftrag, beim Regierungspräsidenten dahin zu wirken, daß an der gewerblichen Zeichenschule ein Fachkurs für das Baugewerbe« eingerichtet würde. Dieser Fachkurs ist die Grundlage der späteren staatlichen Baugewerkschule, die dann als Ingenieurschule Teil der Gesamthochschule Kassel wurde. Die »Wirtschaftliche Konferenz« war Vorläufer und Ersatz für die noch nicht bestehende Gewerbe- bzw. Handwerkskammer. Am 28. April 1921 starb Heinrich Schmidtmann in Kassel.

Heinrich Schmidtmann war kein Schriftsteller, sondern er folgte dem Drängen von Freunden und Verwandten, sein Erleben in und mit Kassel zu Papier zu bringen. Seine »Erinnerungsbilder – Schilderungen und Erlebnisse aus früheren Jahren« waren nur für einen kleinen Kreis Vertrauter gedacht. Als sich weiteres Interesse zeigte, erschien 1907 eine kleine Auflage und wegen des großen Erfolges 1910 eine zweite, der die vorliegende Ausgabe folgt. Schmidtmann war von dem großen Wandel, der sich innerhalb seines eigenen Lebens vollzogen hatte, selbst fasziniert. Dies bleibt ein Grundthema seines Werkes. Er schrieb 1910: »Mögen meine Schilderungen dem Leser so recht vor Augen führen, wie anspruchslos und bescheiden die früheren Verhältnisse waren im Vergleich zu den heutigen – möge dieser Vergleich auf der anderen Seite aber auch dartun, was aus Cassel seit dem Beginn des von mir geschilderten Zeitabschnittes geworden ist ...« Schon zum Zeitpunkt des ersten Druckes 1907 erschien dem Leser im damals modernen, reichen Kassel, der jungen Großstadt mit über 100.000 Einwohnern, das von Schmidtmann gezeichnete Leben seiner Jugend wie das Bild aus einer versunkenen Kleinstadtidylle. Auch heute noch fasziniert der Wandel von der Postkutschenzeit zum technischen Fortschritt des beginnenden 20. Jahrhunderts. Hinzu kommt jetzt ein zweiter Sprung noch größerer Veränderung in den zurückliegenden 80 Jahren. Denn das Kassel, das Schmidtmann bei seinem Leser als erlebt und gegenwärtig voraussetzt, ist durch die Zerstörung 1943 und den Wiederaufbau endgültig untergegangen.

Der besondere Reiz der Schilderung Schmidtmanns liegt darin, daß er selbst aktiv zur Entwicklung beitrug: Er beschreibt den alten Posthof mit Kutschen und Stallbetrieb am Königsplatz, den Einbruch des Eisenbahnwesens mit dem Bau des Bahnhofes, die große Industrieausstellung in Kassel (1870) und die Reaktion der Kasseler Bürger auf die »neue Zeit«, die er so engagiert mitgestaltete. Immer erinnert er sich an seine Herkunft aus dem handwerklichen Milieu, an die harte Arbeit seiner Eitern, an die engen nachbarschaftlichen und verwandtschaftlichen Bindungen. Die reinlich bescheidene Biedermeierstube seiner Kindheit bleibt der Maßstab, als er mit vollem Bewußtsein aus diesen vorindustriellen Lebensverhältnissen heraustritt. Mit viel Liebe schildert er diese Weit, doch er verschweigt die wirtschaftliche Not, die unerfreulichen politischen Verhältnisse und die Härte des Daseinkampfes keineswegs. Das Gegenüber von »alter« und »neuer Zeit« wird in seiner Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater exemplarisch dargestellt.

Der Fleiß, die Disziplin und die wagende Tatkraft von Schmidtmann und seiner Generation nötigen uns heute Bewunderung ab. Es ist die Generation, die Deutschland aus einer uns heute kaum vorstellbaren Armut – er schildert sie gerade für Kassel und die eigene Familie – zum Reichtum einer Industrienation führte.

Schmidtmanns Biographie ist beispielhaft für die Entwicklung der Gesellschaft während der industriellen Revolution in Deutschland, die er selbst als Aufstieg aus der vorindustriellen Handwerkerschaft zum Großbürgertum der Wilhelminischen Zeit erlebte. Das dichte Netz von erwähnten Verwandten, die einen ähnlichen Lebensweg hatten, wie in den Familien Hochapfel, Seidler, Engelhardt, belegen den Wert von Schmidtmanns »Erinnerungsbildern« als einer exemplarischen Quelle.

Hier erfahren wir den Optimismus der Revolutionsbewegung von 1848, die lähmende Stimmung in der kurhessischen Residenz- und Hauptstadt seit der Reaktion von 1850, die in diesen Kreisen freudig begrüßte Annexion sowie die Reichs- und Hohenzollernbegeisterung, die uns heute die Gründerzeit so fremd werden läßt. Die persönliche Betroffenheit des Autors erzeugt aber Verständnis und manche Erkenntnis. Schmidtmanns Schilderungen sind um so wertvoller, als er in Hannover 1866 eine ganz andere Stimmung kennengelernt hatte und sich mit dieser auseinandersetzte. Diese Erfahrung, wie auch seine Reisen, geben seinem Urteil eine Weltoffenheit, die bei aller Liebe zu Kassel frei von lokaler Enge bleibt. Daß dieses Leben dennoch immer den Einsatz für die Vaterstadt und ihr Wohl zum Ziel hatte, mag heute noch beispielhaft sein.

Leider können die Erinnerungsbilder nur in gekürzter Form neu herausgegeben werden. Besonderer Wert wurde auf eine umfangreiche Bebilderung gelegt, die heute, da das historische Stadtbild Kassels untergegangen ist, für die Vorstellung notwendig erscheint. Dafür wurden fünf Kapitel geopfert, die Schmidtmanns Zeit in Holzminden und Hannover beschreiben. Ebenso verzichtet die Neuauflage auf die z.T. breite Darstellung von historischen Ereignissen, die Schmidtmann von anderen Autoren übernimmt, wie beispielsweise die Schilderung der revolutionären Ereignisse von 1848 aus Friedrich Wilhelm Müllers »Cassel seit siebzig Jahren«, oder die etwas langatmige Beschreibung des Kriegsgeschehens 1870/71. Diese und ähnliche gekürzte Abschnitte in den »Erinnerungsbildern« können keinen historischen Quellenwert für die Ereignisse selbst beanspruchen und geben nur die allgemeine »öffentliche Meinung« ihrer Zeit wieder.

Dem Kasseler Bürger wird mit den »Erinnerungsbildern« von Heinrich Schmidtmann eine einzigartige Fundgrube für die Geschichte des 19. Jahrhunderts wiedergeöffnet. [...] Seiner Zielsetzung getreu, die Geschichte der Stadt für die Zukunft fruchtbar zu machen, wünscht das Stadtmuseum allen Bürgern Freude an der Stadtgeschichte, vielfältige Erkenntnisse und – ganz im Sinne Schmidtmanns – die Ermutigung, sich für das Wohl Kassels einzusetzen.

(Dank an Karl-Hermann Wegner für die Erlaubnis zur Wiedergabe seines Textes.)

Die Seitenzahlen der Druck-Ausgabe stehen in eckigen Klammern im Text. Die ersten acht Seiten sind nicht paginiert, ich habe sie mit römischen Ziffern bezeichnet.

Im Druck Gesperrtes wird kursiv wiedergegeben.

Offensichtliche Setzfehler wurden stillschweigend und behutsam korrigiert.

Gelegentliche Fragezeichen in Rundklammern, »(?)«, stammen vom Autor und bezeichnen Erstaunen, Ironie oder auch Unsicherheiten.

Die 26 Abbildungen finden sich im Buch auf eingeklebten, einseitig bedruckten, nicht paginierten Kunstdruckpapier-Seiten. Ich habe sie an den entsprechenden Stellen eingefügt.

• Einführung von Karl-Hermann Wegner (1993)

• »Erinnerungsbilder«, Einbandvorderseite

• Innentitel

• Vorwort

• Ausführliches Inhaltsverzeichnis

• Textbeginn

[Einbandvorderseite:]

Erinnerungsbilder

von Heinrich Schmidtmann

Schilderungen und Erlebnisse aus früheren Jahren

(Seite IV: unbedruckt)

[III] Erinnerungsbilder

Schilderungen und Erlebnisse

aus früheren

Jahren

für seine Angehörigen niedergeschrieben

von

Heinrich Schmidtmann

Cassel-Wilhelmshöhe 1907

Herausgegeben zum Besten des

Verschönerungs-Vereins in Cassel

2. Auflage 1910

Druck von Gebrüder Gotthelft

Königl.

Hofbuchdrucker, Cassel

* * *

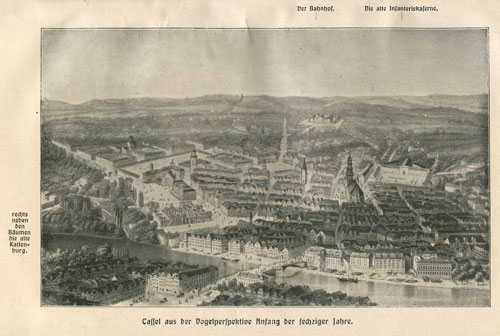

[Abbildung zwischen den Seiten IV und V:]

[V] Vorwort.

Dieses Buch – mit dem Titel »Erinnerungsbilder« gekennzeichnet – verdankt seine Entstehung einer Anregung von verwandter Seite. Ich wußte meine freie Zeit nicht totzuschlagen – Arbeiten im Garten oder am Bienenstand, die mich im Sommer vollauf beschäftigten, waren nicht zeitgemäß – es war Winter. Auch geschäftlich usw. wurde meine Arbeitskraft nicht in Anspruch genommen, und so wurde mir der Gedanke nahegelegt, mich schriftstellerisch zu versuchen. Die ereignisreiche Zeit meiner Jugendjahre, der gewaltige Umschwung auf wirtschaftlichem, technischem und politischem Gebiete – welcher ergiebige Stoff, um besonders für meine Angehörigen so manches Wissenswerte über die damaligen Verhältnisse und meinen eigenen Lebenslauf niederschreiben. – – Den Gedanken griff ich auf und brachte diese Erinnerungsbilder zu Papier. Bei der mir mangelnden literarischen Übung mußte ich mich darauf beschränken, in erzählender Form über das zu berichten, was sich meinem Gedächtnis eingeprägt hatte und was ich mir zur Ergänzung der einzelnen Vorgänge durch Nachforschungen zu verschaffen wußte. Die gebrachten Schilderungen und Erlebnisse entsprechen nach bester Überzeugung und ohne Schönfärberei dem wahren Sachverhalt.

Ursprünglich nur für den engeren Kreis meiner eigenen Familie, meiner Verwandten, sowie mir nahe stehender guter Freunde bestimmt, da naturgemäß familiengeschichtliche und persönliche Mitteilungen den hauptsächlichsten Teil meiner Erzählungen bilden, hielt ich ein allgemeines Interesse an diesem [VI] Buche für ausgeschlossen; infolgedessen ließ ich nur eine beschränkte Anzahl Exemplare drucken, welche bis auf wenige bereits in andere Hände übergegangen sind.

Der Inhalt dieser »Erinnerungsbilder«, der ohne mein Zutun in weiteren Kreisen bekannt wurde, fand jedoch wider Erwarten eine günstige Beurteilung, selbst bei mir ganz fern stehenden Lesern, und von diesen erging allseitig die Aufforderung an mich, meine Erinnerungsbilder zu veröffentlichen und im Buchhandel erscheinen zu lassen.

Wenn ich es nun wage, dieser Aufforderung nachzukommen und das Buch mit mehrfachen Ergänzungen herauszugeben, so tue ich es in der Annahme und mit dem Wunsche, dadurch auch zur Geschichte meiner Vaterstadt aus damaliger Zeit ein kleines Scherflein beigesteuert zu haben.

Mögen meine Schilderungen dem Leser so recht vor Augen führen, wie anspruchslos und bescheiden die früheren Verhältnisse waren im Vergleich zu den heutigen – möge dieser Vergleich auf der anderen Seite aber auch dartun, was aus Cassel seit dem Beginn des von mir geschilderten Zeitabschnittes geworden ist, wie es sich au einer rückständigen und in baulicher Beziehung unter der Regierung des letzten Kurfürsten verwahrlosten Residenz zu einer der schönsten Großstädte unseres deutschen Vaterlandes erhoben und entwickelt hat. Ein Verdienst, hierbei tatkräftig, fördernd und anregend mitgewirkt zu haben, ist unstreitig auch dem Verschönerungsverein in Cassel zuzuerkennen, dem ich mit dessen Zustimmung dieses Buch widme und zu seinem Besten herausgebe.

Die Kapiteltitel stammen aus dem gedruckten Buch, die Zwischenkapitel in eckigen Klammern habe ich hinzugefügt.

(Seite VIII: unbedruckt)

* * *

Alle Original-Abbildungen (Seitenzahlen des gedruckten Buches):

Der Verfassser.

zwischen IV und V

Cassel aus der Vogelperspektive Anfang der sechziger Jahre. • Friedrich Wilhelm I., der letzte Kurfürst von Hessen.

zwischen VIII und 1

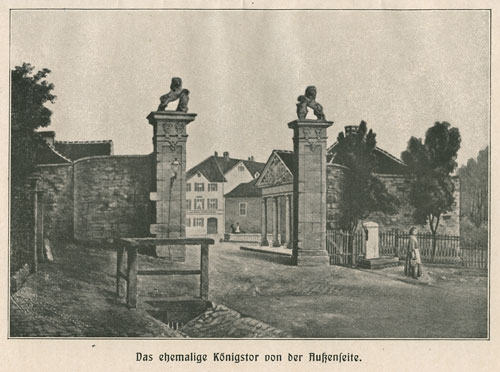

Das holländische Tor mit dem Blick in die Stadt. • Das ehemalige Wesertor. • Das ehemalige Königstor von der Außenseite.

zwischen 22 und 23

Das Auetor mit einem Blick auf die Kattenburg.

zwischen 24 und 25

Das ehemalige Postgebäude am Königsplatz.

zwischen 26 und 27

Das ehemalige Hoftheater.

zwischen 28 und 29

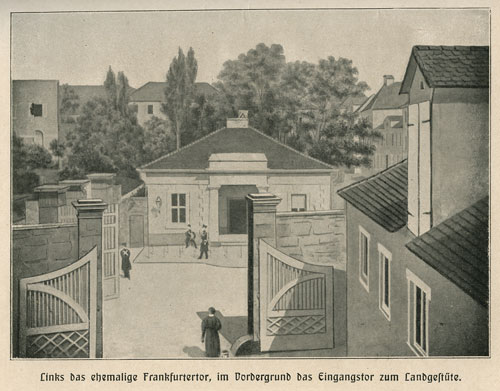

Links das ehemalige Frankfurtertor, im Vordergrund das Eingangstor zum Landgestüte.

zwischen 30 und 31

Der Judenbrunnen am Brink.

zwischen 32 und 33

Die alte Fuldabrücke.

zwischen 34 und 35

Das alte Hallengebäude am Königsplatz.

zwischen 42 und 43

Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von der Parade in der Carlsaue zurückkehrend.

zwischen 58 und 59

Das ehemalige Meßhaus an der Königsstraße.

zwischen 88 und 89

Die St. Martinskirche vor dem Umbau.

zwischen 116 und 117

Das Welfenschloß in Hannover.

zwischen 132 und 133

Der Potthof in Hannover.

zwischen 138 und 139

[Harzer Reise- und Singgemeinschaft mit dem jungen Schmidtmann]

zwischen 222 und 223

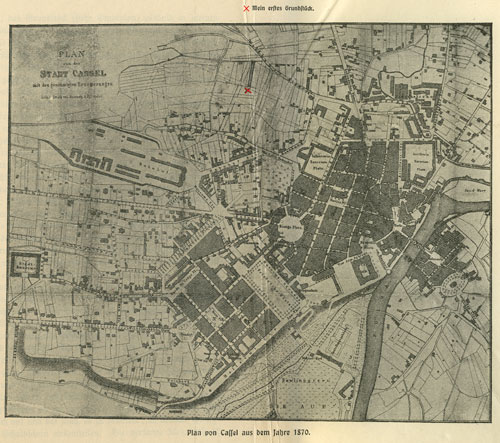

Mein erstes Grundstück. | Plan von Cassel aus dem Jahr 1870.

zwischen 284 und 285

»Das S.C.H.-Quartett.« Zur Erinnerung an sangesfrohe Zeiten.

zwischen 306 und 307

Die ehemalige Kattenburg von der Aue aus gesehen.

zwischen 310 und 311

Napoleon mit dem Prinzen Murat.

zwischen 336 und 337

Napoleon auf Wilhelmshöhe.

zwischen 338 und 339

Einholung der Leiche des letzten Kurfürsten von Hessen.

zwischen 376 und 377

Die ersten verkäuflichen Villen der Villen-Kolonie in Wilhelmshöhe.

zwischen 382 und 383

* * *

Ich habe Bilder hinzugefügt, die teils nicht aus der geschilderten Zeit, sondern aus der Entstehungszeit des Buches stammen. So läßt sich der Wandel im Stadtbild verstehen, den Schmidtmann miterlebt und mitgestaltet hat.

[VII] Inhalt.

[Einband]

[Innentitel] [Vorwort]

1. Im »Halben Mond« • [Die Ausspannwirtschaft in der Müllergasse] • [Großeltern, Eltern, Hausaufteilung] • [Die Kasseler Altstadt] • [Wasserversorgung] • [Straßenbeleuchtung] • [Straßenreinigung] • [Tierhaltung] • [Brennmaterial] • [Geräuschkulisse] • [Freunde und Kinderspiele] • [Verwandte und Nachbarn] • [Familienleben] • [Wohnumstände] • [Umzug in die Mauerstraße]

2. Hinter der Mauer • [Die nördliche Altstadt] • [Militärfriedhof und Gardekaserne] • [Die alte Stadtmauer] • [Fabriken nördlich der Altstadt] • [Bebauung nördlich der Stadtmauern] • [Wie man zur Wilhelmshöhe fuhr] • [Das verwahrloste Kassel] • [Post und Verkehrsverhältnisse] • [Hallengebäude und »Kattenburg«] • [Exerzierplatz, Friedrichsplatz, Bellevue] • [Frankfurter Tor und Friedrichstraße] • [Wilhelmshöher Tor, Garde-du-Corps-Kaserne, Ständeplatz] • [Altstadt: Martinskirche, Straßenpflaster, Druselteich] • [Unterneustadt] • [Bahnhof] • [Druckereien]

3. Aus der Zeit meiner ersten Schuljahre 1848–1851 • [Schulen in Kassel] • [Bildung für Jungen und Mädchen] • [Gesellschaftliches Leben der Jugend] • [1848er Revolution] • [Kassel in der Revolution] • [Bürgergarde] • [Schutzwache] • [Garde-du-Corps-Übergriffe] • [Der Kurfürst bei Schutzwachen-Fahnenweihe und Volksfest] • [Streit zwischen Fürst und Bürgern] • [Deutschland in der Revolution] • [Kassel unter Hassenpflug 1850] • [Cholera-Epidemie und Tod der Mutter] • [Konflikt zwischen Hassenpflug und den Ständen] • [Kriegszustand in Kurhessen] • [Verlegung der Regierung nach Hanau] • [Anrufung des Bundestags, Militärdiktatur] • [Protest des Offizierskorps] • [Preußische, bayerische, österreichische Truppen in Kassel]

4. Aus meinen letzten Schuljahren 1851–1856 • [Einquartierungen an Weihnachten] • [Alltag mit den Einquartierungen] • [Rückkehr des Kurfürsten] • [Hofleben in Kassel] • [Das Hofteater] • [Fürstin und Prinzenerziehung] • [Fürstliche Fahrten zur Wilhelmshöhe] • [Ausflüge der Fürstin] • [Fürstlicher Jähzorn] • [Eigenheiten des Fürsten] • [Militärparaden] • [Zapfenstreich, Fürstengeburtstag] • [Wiederverheiratung des Vaters] • [Väterliche Arbeit und Autorität] • [Alltagsvergnügungen] • [Messen] • [Spiele der Jugend] • [Schule] • [Neue Geschwister, Beginn der Lehrzeit] • [Liebe zur Musik]

5. Meine Lehrjahre • [Konfirmation] • [Beginn der Lehrzeit] • [Versehentliche Spargelmißhandlung] • [Tätige Reue] • [Die erste Probearbeit] • [Lehr-Alltag] • [Winterunterricht in Bauhandwerkschule und Akademie] • [Tanzstunden] • [Freundschaftsbund, Eisvergnügungen] • [Familiengeselligkeiten] • [Taschengeld, Geschenke] • [Hausschlachtung] • [Der zweite Lehrsommer] • [Fußreise nach Wahlhausen] • [Familienleben im Elternhaus] • [Berufskrankheit des Vaters] • [Bürger-Feuerwehr] • [Schlußzeit der Lehre, Modellieren] • [Gesellengrad] • [Baugewerkschule in Holzminden]

6. In der Fremde • [Reise nach Holzminden, Schulbeginn] • [Schul-Schlafsaal] • [Unterricht, Verpflegung] • [Pausen und freie Zeit] • [Ende der Holzminden-Zeit] • [Rückkehr nach Kassel, Wanderbuch] • [Reise nach Hannover, Begegnung mit Hrn.Gille] • [Steinhauerherberge in der Knochenhauerstraße] • [Arbeit am Welfenschloß] • [Hr.Gille und Familie Kirchweger] • [Umzug in den Potthof] • [Umzug hinter den Bahnhof] • [Arbeitsbeginn am Welfenschloß] • [Zunftgebräuche] • [Arbeitsumstände] • [Polytechnikum und Baubüro] • [Volontär am Stadtbauamt]

7. Auf anderer Bahn • [Arbeiten an Mühlengebäuden] • [Geldsorgen und Hoffnungen] • [Anstellung bei der Stadt] • [Alte und neue Freundschaften] • [Arbeit am Brauergildehaus, Wohnungswechsel] • [Wohn-, Bier- und Geldverhältnisse] • [»Lieder-Tafel Union« und »Quartett-Verein Kongreß«] • [Fortgang der Arbeiten, neue Freundschaften] • [Zusatzaufträge, finanzielle Entspannung] • [Neue Bekanntschaften, Fertigstellung der Brauergilde] • [Friedhof-Bauführung, Wohnung bei Familie Senne] • [Das Zirkusbären-Schrecknis] • [Das Hannoversche Schützenfest, König Georg V.] • [Hofleben in Hannover] • [Welfenstolz, Partikularismus, Orthodoxie] • [Katechismusstreit, Revolte, leichte Entspannung] • [Deutschnationaler Patriotismus, Sangesbrüderschaften] • [Bierreisen von Sangesbrüdern, Arrest] • [Arbeiten am Friedhof Engesohder Berg]

8. Auf dem Döhrener Turm • [Lage und Geschichte des Turms] • [Begegnung mit Familie Buerdorf] • [Teilnahme am Familienleben] • [Einzug im Turm] • [Die Buerdorf-Töchter] • [Archäologische Funde auf dem Friedhofsgelände] • [Der Kronprinz interessiert sich für die Altertümer] • [Schwierigkeiten beim Friedhofsbau] • [Fertigstellung des Friedhofs, neue Bauten, Umzug]

9. In der »Langenlaube« • [Wohnung bei Familie Jansen] • [Überarbeitung] • [Harzreise-Pläne] • [In Musikerrunde nach Quedlinburg] • [Suderode, Stubenberg, Georgshöhe, Hexentanzplatz] • [Bodetal, »Schurre«, Roßtrappe] • [Blankenburg, Wernigerode] • [Mit dem Chef Droste ab Seesen nach Grund] • [Clausthal, Grubenbesichtigung] • [Brocken] • [Bodetal, Rübeland, Treseburg, Alexisbad] • [Auerberg, Stolberg, Kyffhäuser] • [Beim Einsiedler Beyer auf der Rothenburg] • [Kyffhäuser, Kelbra, Nordhausen, Ellrich] • [Durchs Ockertal nach Goslar, zurück nach Hannover]

10. In Hannover bis zum Kriege • [Architekten- und Ingenieurfest in Bremen] • [Hannoversche Diebesgeschichte] • [Stellensuche bei Kasseler Bahnen] • [Weiterbildung in Hannover, neue Anstellung] • [Freimaurer] • [Mühsame Reise nach Magdeburg] • [Bahnbau auf Java? Nein.] • [Weitere Aufträge, Umzug an den Theaterplatz] • [Geldsorgen und neue Projekte] • [Verlobung mit Sophie Buerdorf] • [Ausbleibende Zahlungen, Prozeß] • [Zwist zwischen Österreich und Preußen] • [Hannover beim Herannahen des Krieges] • [Kriegserklärung, Hannover auf Seite Österreichs] • [Mobilisierungwirren, Preußen rücken ein] • [Einquartierung im Döhrener Turm] • [Pyrrhussieg bei Langensalza] • [Hannover und Kurhessen werden preußisch] • [Geldsorgen, Rückkehr nach Kassel

11. Wieder in Cassel • [Neue Dynamik unter preußischer Herrschaft] • [Nebelthau und das Verhältnis zu Preußen] • [Kassel, Sitz der Provinzialregierung] • [Bedauerliche und erfreuliche Veränderungen] • [Arbeit an Kasseler Bauprojekten] • [Anstellung bei der Bahn] • [Reisen nach Hannover, Nebenprojekte] • [Meisterprüfung] • [Selbständigkeit, Grundstückserwerb] • [Finanzierung, Anschaffungen] • [Aufträge und Erfolg] • [Heiratspläne, Haus-Umbau, Hochzeit] • [Mit Ehefrau Sophie im neuen Hausstand]

12. Einer neuen Zeit entgegen • [Wilhelm I. von Preußen kündigt sich an] • [Der erste Besuch des Königs] • [1866er Krieg und Deutsches Reich] • [Kassel blüht auf, Vergrößerung des Unternehmens] • [Abenteuerliche Pferdewagenfahrt] • [Zweites Pferd, neuer Pferde-Ärger] • [Pannenreiche Kutschfahrt nach Wilhelmshöhe] • [Häuslichkeit und Verwandte] • [Freundes- und Singkreise] • [Hausschlachtung] • [Grunderwerb-Pläne] • [Geburt von Tochter Emilie, Industrie-Ausstellung] • [Verkehrsverhältnisse, Wigands Pferdebahn, Thaliatheater] • [Westliche Stadterweiterung durch Aschrott, Weinberg-Ausbau, Grundstückskäufe]

13. Während des deutsch-französischen Krieges • [Der 1870er Krieg] • [Kassel während des Krieges] • [Mobilmachung] • [Neuigkeiten, Gefangene und Verwundete treffen in Kassel ein] • [Frankreich vor der Niederlage] • [Die Stimmung in Kassel] • [Siegesnachricht, Reaktionen in Kassel] • [Napoleon III kommt nach Wilhelmshöhe] • [Napoleons Zeit auf der Wilhelmshöhe] • [Verwundete Franzosen in Kassel] • [Das Ende des Krieges] • [Napoleon und seine Offiziere beim Kriegsende] • [Abreise Napoleons, sehr kalter Winter]

14. Zum Frieden und was die folgenden Jahre

brachten • [Kaiserproklamation in Versailles] • [Patriotische Festlichkeiten in Kassel] • [Rückkehr der Truppen, Einquartierung] • [Erholungsreise über Straßburg in die Schweiz] • [Spekulationserfolg, Tod des Vaters] • [Der Kronprinz auf der Wilhelmshöhe] • [Rückkehr der letzten Truppen] • [Sohn Christel, Umzug in die Wolfhager Straße] • [Gerüsteinsturz an der Neuen Galerie] • [Niedergeschlagenheit, Versuche zur Abhilfe] • [Reiten als Therapie, Kur in Wolfsanger] • [Tätigkeiten im Vorderen Westen, Umsiedlung dorthin] • [Umzug in die Sophienstraße, Familienleben] • [Verwandte beider Seiten] • [Geburt des Sohnes Hermann, Tod der Ehefrau Sophie] • [Reise in den Schwarzwald und nach Paris] • [Tod der Mutter, Heirat mit Schwägerin Emma Buerdorf] • [Sohn Karl, Sohn Fritz, Aufschwung des Bauens] • [Gründung einer Firma mit Freunden, Bestattung des Kurfürsten] • [51. Tagung der Naturforscher und Ärzte, Besuch des Kaisers] • [Gründung des Fremdenverkehrsvereins] • [Erwerb des Hanauischen Palais’] • [Gründung der Villenkolonie Mulang]

* * *

[Zwei Abbildungen zwischen den Seiten VIII und 1:]

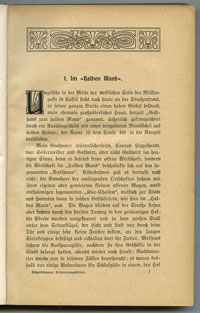

[1] 1. Im »Halben Mond«.

[1.1 Die Ausspannwirtschaft in der Müllergasse]

Hier klicken (→) für eine Website des »Geoportals« der Stadt Kassel, auf der man historische Pläne mit einem aktuellen Stadtplan überblenden kann.

Hier klicken für ein Foto der Müllergasse um 1900 von Georg Friedrich Leonhardt (→). (Universitäts-Bibliothek Kassel)

Hier klicken für ein Foto der Müllergasse um 1900 von Conrad Seldt. Der »Halbe Mond« ist das große dreigeschossige Haus mit dem Mansardgiebel und dem mittigen Torbogen, das 10. Haus von links. • Hier klicken (→) für einen helleren Abzug vom selben Negativ; der Vordergrund ist besser erkennbar, der Hintergrund hingegen weniger gut.

(Universitäts-Bibliothek Kassel; Dank an Dr. Christian Presche für die Bild-Erklärung.)

* * *

Heinrich Schmidtmanns Großvater Conrad Engelhard (jun.) wird im Adreßbuch für 1850 als Eigentümer des Hauses Holländische Straße 864 geführt (hier klicken (→) für das Namensregister / hier klicken (→) für das Straßenregister).

Die Nummer Holländische Straße 864 (bis 1839 Nr. 574, hier klicken (→)) war das spätere Haus Müllergasse 21; vgl. die Urkatasterkarten von 1836/37 (hier klicken (→) für Blatt A II von 1836): (schwarz die älteren, rot die jüngeren Hausnummern).

(Dank an Dr. Christian Presche.)

Ungefähr in der Mitte der westlichen Seite der Müllergasse in Cassel steht noch heute an der Straßenfront, in seiner ganzen Breite einen hohen Giebel bildend, mein ehemals großväterliches Haus, derzeit »Gasthaus zum halben Mond« genannt, äußerlich gekennzeichnet durch ein Aushängeschild mit einer vergoldeten Mondsichel auf beiden Seiten; der Name ist dem Hause bis in die Neuzeit verblieben.

Mein Großvater mütterlicherseits, Conrad Engelhardt, war Seilermeister und Gastwirt, aber nicht Gastwirt im heutigen Sinne, denn er betrieb keine offene Wirtschaft, sondern die Wirtschaft im »Halben Mond« beschränkte sich auf den sogenannten »Ausspann«. Eisenbahnen gab es damals noch nicht; die Bewohner der umliegenden Ortschaften fuhren mit ihren eigenen oder gemieteten kleinen offenen Wagen, meist einspännigen sogenannten »Klee-Chaisen«, vielfach zur Stadt und spannten dann in solchen Gasthäusern, wie hier im »Halben Mond«, aus. Die Wagen blieben auf der Straße stehen oder fuhren durch den breiten Torweg in den geräumigen Hof; die Pferde wurden ausgespannt und in dem großen Stall unter dem Seitenflügel, der Licht und Luft nur durch seine Tür und einige sehr kleine Fenster bekam, an den langen Steinkrtppen befestigt und erhielten dort ihr Futter. Meistens fuhren die Ausspanngäste, nachdem sie ihre Geschäfte in der Stadt besorgt hatten, abends wieder nach Hause; Nachtquartier wurde nur in seltenen Fällen beansprucht; es waren deshalb nur einige Wohnräume für Schlafgäste in einem, den Hof [2] nach hinten abschließenden Hintergebäude vorhanden. Vor diesem befand sich, in einer großen gepflasterten Vertiefung seitwärts, die Stätte für die Ablagerung des reichlichen Mistes aus den Ställen.

Die Hauptkundschaft bestand in Landleuten und Viehhändlern, die ihr Vieh, hauptsächlich Schweine und Kälber, in den Ställen des »Halben Mondes« unterbrachten; darunter waren die Händler aus Lohne, einem Dorf bei Gudensberg, besonders stetige Gäste. Diese Handelsleute, »die Löhner« – wie sie genannt wurden – trugen meist einen blauen Kittel über einem schwarzen Rock, der handbreit unter dem Kittel hervorsah und die erste Garnitur bei besseren Besuchen ersetzen mußte, weitere Garderobestücke pflegten die Herren nicht mit auf die Fahrt zu nehmen.

Eine andere regelmäßige Kundschaft bildeten die jüdischen Fellhändler, die ihre Felle auf den großen Böden in einem zweiten großen Seitenflügel lagerten.

Im Erdgeschoß des vorderen Hauses, links vom Torwege, lag nach der Straße hin die lange schmale Gaststube, in deren Längsrichtung eine durchgehende, in mehrere Teile getrennte Tafel mit einer dahinter an der Wand entlang stehenden Holzbank sich befand. Die Tafeln waren jede durch ein Querstück in der Mitte mit der Hausmauer durch eine Art Scharnierband verbunden, so daß die Tafel an der Wand in die Höhe geklappt werden konnte und durch einen Riegel festgehalten wurde. Durch diese damals vielfach gebräuchliche Einrichtung, welche sich heutzutage noch in alten Dorfwirtschaften hin und wieder vorfinden dürfte, konnte das Zimmer sofort ohne große Umstände in einen freien Raum verwandelt werden. In diesem Zimmer hielten sich die Gäste auf, tranken ihren Kaffee oder verzehrten ihr meist selbst mitgebrachtes Mahl: Brot, Wurst, Käse usw., dazu wurde ein Schnäpschen verschänkt.

Die jüdischen Fellhändler besorgten in der Gaststube, unbekümmert um etwa anwesende andersgläubige Gäste, auf und [3] ab gehend ihre Morgenandacht, ein Gebetbuch in der Hand und um den entblößten Unterarm den Gebetriemen gewunden, der in einer Kapsel oder kleinen Rolle unter der auf dem Kopfe nach hinten zurückgeschobenen Mütze endete, was alles ohne Störung durch andere geschah, denn Antisemiten kannte man damals noch nicht.

[1.2 Großeltern, Eltern, Hausaufteilung]

Meine Großeltern bewohnten die erste Etage mit ihren beiden Kindern, einer Tochter und einem Sohn; mit ersterer, Katharine Pauline, verheiratete sich mein Vater im Jahre 1839 in einem Alter von 22 Jahren. Durch den frühen Tod der Eltern war mein Vater genötigt, mit der Übernahme des väterlichen Geschäftes als »Wagenlackierer, Maler und Vergolder« sich seinen eigenen Hausstand in sehr jungen Jahren zu begründen. Nach seiner Verheiratung siedelte mein Vater mit seinem Geschäft in das schwiegerväterliche Haus »Zum halben Mond« über, woselbst ihm im Seitenflügel, anschließend an das Vorderhaus, eine sehr große Remise zur Werkstätte eingeräumt wurde.

Die Familienwohnung befand sich in der zweiten Etage, dort wurden wir fünf Kinder aus erster Ehe, Konrad, ich, August, Marie und Louise, geboren, und ich verlebte meine Kinderjahre bis zum Eintritt in die Schule in der Müllergasse.

[1.3 Die Kasseler Altstadt]

Die damalige Beschaffenheit dieser Straße war eine durchaus kleinstädtische, sie entsprach etwa einer alten holperigen Straße in Münden, Wolfhagen usw., wie sie sich dort heute noch vorfinden. Der Fahrdamm war unregelmäßig mit rund abgefahrenen, glatten Basaltsteinen gepflastert, an beiden Seiten befanden sich offene flache Druseln (Gossen), zwischen diesen und den Häusern war etwas besseres Pflaster von Sandsteinen; Trottoire mit Randsteinen gab es nicht. In die Druseln durfte man die Spüleimer mit dem Wirtschaftswasser ausgießen. Die Fußsteige wurden verengt durch weit vorliegende Stufen vor den Haustüren. Die meisten Häuser hatten den Eingang in den Keller von der Straße aus durch [4] sogenannte Kellerhälse, mit im Fußsteig liegenden schrägen oder auch wagerechten zweiflügeligen Falltüren. Bei uns im »Halben Mond« lag dieser Kellereingang seitwärts vom Torwege; schwere Lasten, Kisten oder Fässer wurden auf sogenannten Schrotleitern, die über die Sandsteinstufen zum Schutze derselben gelegt wurden, in den Keller hinabgelassen.

Vor den Ladenfenstern – Schaufenster gab es noch nicht – waren vielfach erhöhte Schwellen eingepflastert, auf die man sich stellte, um die vor dem Ladenfenster befindliche »Ladenbank« erreichen zu können, denn nur im Winter, bei schlechtem Wetter oder bei größeren Einkäufen ging man in den Laden selbst; sonst klopfte man von außen mit dem Geldstück ans Ladenfenster, hinter welchem die Verkäuferin saß, und ließ sich die Waren durch ein kleines Fensterchen herausreichen. Neben den Eingängen zu den Metzgerläden an der Straße hingen an eisernen Armen die im Hause ausgeschlachteten Schweine, Kälber und Hämmel oder halbe Ochsen, die je nach Bedarf außen abgenommen und im Laden zerlegt wurden.

[1.4 Wasserversorgung]

Der Trinkwasserbedarf wurde aus Brunnen – »Bumpeln« genannt – gepumpt, welche in den Straßen ziemlich nahe an den Häusern standen; das Wirtschaftswasser holte man an den »Zaiten«, so bezeichnete man die Druselwasserleitungsständer, die mit Holz umkleidet nach vorn einen Ausflußarm mit messingenem Druckknopf hatten, aus dem je nach den Witterungsverhältnissen das Wasser mehr oder weniger trübe langsam herauslief. Dem »Halben Mond« gegenüber, vor dem Hause des »Megsters« Meth an der Kruggassenecke, stand ein Bumpelbrunnen mit einem schlichten, grün angestrichenen Holzkasten; das Wasser wurde durch Holzröhren – ineinandergeschobene ausgehöhlte Eschenholzeinstämmlinge – mit einem Holzschwengel, der durch den Gebrauch wie poliert glatt gegriffen war und beim jedesmaligen Anhub einen kreischenden Ton von sich gab, in die Höhe »gebumpelt«. Die Instandhaltung in unserem Stadtteile lag dem Brunnenmacher Kolbe ob, dessen Söhne mithalfen. Kolbens Jungens waren stramme, [5] hübsche Kerle mit schwarzen Augen; so halb Zigeuner und richtige Radaubrüder, führten sie in der Kastenalsgasse das Regiment und wurden deshalb von der Müllergässer Jugend, die sich für eine Nummer besser hielt, sehr gefürchtet und gemieden.

An den Bumpeln und Zaiten wurde zu bestimmten Tageszeiten von den Dienstmädchen das Wasser geholt, zum Trinken in irdenen Steinkrügen, für die Wirtschaft in Eimern, die an einem auf den Schultern hinter dem Nacken liegenden Tragholz hingen. Zwei Eimer voll nannte man »einen Gang Wasser holen«, wovon 3 bis 4 Gänge zum Füllen der »Bornstanne« – des Wasserbehälters in der Küche – nötig waren. Morgens wurde dies Geschäft in möglichster Eile besorgt, und oft habe ich es gesehen, mit welcher Geschwindigkeit und Grazie kleinere Dienstmädchen den Pumpenschwengel, halb in die Höhe mithüpfend, zu handhaben wußten. Aber am Abend wurde sich fein gemacht zum Wasserholen, da fand an den Brunnen oder den Zaiten das erste Stelldichein mit den Herren Soldaten statt, denn die meisten Mädchen hatten ihre Schätze – es waren Soldaten vom kurhessischen Schützen-Bataillon – aus der damals am Walle, dem heutigen Platze der städtischen Badeanstalt liegenden Schützenkaserne, die die Liebesbedürfnisse der Müllergässer Küchenfeen befriedigten und sich nicht gern Kameraden von anderen Regimentern ins Gehege kommen ließen.

[1.5 Straßenbeleuchtung]

Die Verhältnisse zu zärtlichen Annäherungen mit den Soldaten der Schützenkaserne waren aber auch sehr günstig, denn eine Straßenbeleuchtung wie jetzt in den größeren Städten gab es nicht, das Leuchtgas war noch nicht in der Stadt eingeführt. Die Straßen wurden durch Öllaternen beleuchtet, welche an starken Seilen, die zwischen zwei Masten über Rollen zum Herauf- und Herablassen liesen, über der Mitte der Straße baumelten. – Der Laternenanstecker kam des Morgens und orgelte mit einer Kurbel das Seil, das über einer in einem Kasten angebrachten Rolle hing, soweit herunter, daß [6] er Öl auf die Lampe gießen und den Docht reinigen konnte, damit für den Abend die Laterne in Ordnung war. Unser Laternenanstecker hieß Semmler, der Straßenjugend wohl bekannt wegen seines gewaltigen Riechers und deshalb »Nasensemmler« genannt, weil seine rote und stets tropfende, feuchte Nase den bösen Jungen Gelegenheit zum Hänseln gab, besonders wenn er selbst »zu viel Öl auf die Lampe« gegossen hatte. – Sein Sohn Hennes lernte später mit mir zusammen als Maurer und Steinhauer »bie’m ahlen Leser« und wir waren durch unsere Müllergässer Beziehungen stets gute Freunde. In der Müllergasse war eine solche Hängelaterne in der Nähe unseres Hauses, die, bei stürmischem Wetter mit pfeifendem Geräusch hin und her schwingend, ihre düsteren matten Schatten an den Häusern entlang huschen ließ.

Außer den Laternen, die in den offenen Torwegen einiger Häuser, darunter das unsere, einen schwachen Lichtschein spendeten, gab es keine Beleuchtung. Der Nachtwächter trug bei seinen Rundgängen stets eine brennende Laterne, mit der er unsicheren Passanten in der Dunkelheit heimleuchtete. Von 10 Uhr nachts an rief der Nachtwächter nach zweimaligem, in die Höhe schrillendem Pfiff die Stunden ab mit den Worten: »Die Stunde hat – ansteigend bis zum Worte »hat«, und dann absetzend weiter murmelnd – »zehn (usw.) geschlagen zehn ist die Glock«. Zum Glück gab es damals noch nicht soviel Spitzbuben wie heute, sonst hätten sich diese kein besseres Warnungssignal wünschen können, wie den Pfiff des Nachtwächters, der dessen Annäherung rechtzeitig verriet, so daß der Dieb sich vor Entdeckung sichern konnte.

[1.6 Straßenreinigung

Die Straßenreinigung besorgten die sogenannten Eisengefangenen – Zuchthäusler aus dem Zuchthaus an der Fulda. Es waren meist schwere Verbrecher, die Raub, Mord und Totschlag auf dem Kerbholz hatten, welche unter Aufsicht eines uniformierten, mit einem Seitengewehr bewaffneten Gefangenwärters die Straßen reinigten. Eine Kolonne düsterer Gestalten mit glattrasierten Galgengesichtern und kurzgeschorenen [7] Köpfen, in langen hellgrauen Röcken mit schwarzen Kragen und Aufschlägen, anschließender viereckiger Kopfbedeckung, ähnlich der katholischer Geistlicher, und grauen Drellgamaschen bis zum Knie, so bekleidet durchzog die unheimliche Gesellschaft die Straßen der Stadt. Der Name »Eisengefangene« war ihnen beigelegt, weil am rechten Unterschenkel über dem Knöchel und unter dem Knie zwei starke eiserne Ringe befestigt waren, die mit einer Eisenschiene verbunden waren, an welche die Unglücklichen in ihren Zellen mit eisernen Ketten angeschlossen wurden. Die schwersten, mit lebenslänglicher Zuchthausstrafe belasteten Verbrecher wurden als Zugtiere benutzt und mußten die schweren zweiräderigen Karren ziehen; als äußeres Merkmal begangener größerer Schandtaten hatten sie eine an der Schiene befestigte schwere eiserne Kugel mit sich zu schleppen. Lautlos mußten die Gefangenen mit Reiserbesen den Schmutz der Straße zusammenkehren, in die Karren laden und abfahren. – Alljährlich ein- oder mehreremal konnte man die Unglücklichen damit beschäftigt sehen, mit stumpfen Messern das vielfach auf Straßen und Plätzen zwischen den Pflastersteinen hervorwuchernde Gras herauszustechen, wobei es ihnen gestattet war, sich auf die Steine zu setzen.

Wie überall in den alten Stadtteilen, bestanden auch in der Müllergasse zwischen den Häusern durchgehende, stark mannsbreite Zwischenräume – die »Winkel« genannt wurden und nach der Straße zu mit einer Tür abgeschlossen waren. In diese lief das Regenwasser von den Dächern ab, ebenso das Gossenwasser aus den Küchen durch steinerne Ausflüsse an den Gossensteinen. Die intimen Bedürfnisörtlichkeiten waren etwa wie in der Form von Starenkasten in die Winkel hineingebaut und vermittelten in diese durch eine viereckige Holzrinne – »Abtrittshose« genannt – den Speditionsverkehr mit der Außenwelt, völlig frei, ohne Schutz vor Zug und Kälte; man war damals weniger empfindlich wie heute, nicht allein gegen Zug und Kälte, sondern »überhaupt und so – – –«

[1.7 Tierhaltung]

»Cassel. Partie aus dem Schockethal.« Das Schocketal liegt nördlich von Kassel, und also gehört diese Karte nicht zwingend hierher, aber erstens habe ich sie nun mal, zweitens ist sie hübsch, und drittens gibt es gewiß nicht viele Schweinehirten-Postkarten aus Kassel und Umgebung.*MA•dr

[8] Fast jeder Hausbesitzer in der Müllergasse mästete sich sein Schwein, um es im Winter für den Haushalt zu schlachten, einige hielten sich auch noch Kühe. Im Frühjahr und Sommer wurden sowohl Schweine wie Kühe auf die städtischen Weideplätze beim Eichwäldchen oder bei Wolfsanger täglich durch den Schweine- bezw. Kuhhirten abgeholt und zu diesem Zwecke zu bestimmten Stunden aus den Ställen gelassen. Der Schweinehirt »Schinken-Willem« zog mit einer großen Peitsche knallend durch die Straßen, die Schweine aus den Häusern lockend. Sein Äußeres war nicht weniger wie vertrauenerweckend; in einen zerlumpten blauen Kindel gehüllt, mit zerrissenen Hosen, einen großen Sack um die Schultern, an den Füßen schief getretene zerrissene Schaftstiefeln, aus denen die Zehen herausguckten, mit ungekämmtem Haar und struppigem Vollbart, einem aufgedunsenen, schnapsgeröteten Gesicht, das wohl kaum jemals mit Seife in Berührung gekommen war, in den Mundwinkeln den Kautabak äußerlich verratend, mit einem Wort ein »Schweine«-Hirt im besten Sinne des Wortes – war der Willem Schinken bei seiner recht zweifelhaften Ehrlichkeit dennoch ein Original, das in der ganzen Stadt bekannt war und besonders mit uns Jungen gute Beziehungen unterhielt. Seine »Schwinnerchen« nannte er nach den betreffenden Besitzern; wenn ein Schwein mal sich nicht fortbewegen wollte oder zu langsam war, dann lockte er es erst im Guten und rief es mit näselnder Stimme an: »Na, Litzenbauerchen – oder Reedelchen – hoste dann noch nit ußgeschlofen? Widde dann nit mitte – na, so komm doch, du kannst doch nit alleine derheime bliewen?« Folgte dann aber das Tier nicht, dann wurde er wild und es gab »lange Hawwer« (Hafer), d.h. Schläge mit der Peitsche, dabei schimpfte er: »Nu gucke mo einer so’n Schwinnehund von Needel ahn, wie hä sich do rumräkelt – gehste uß d’r Drusel, du scheiwes Aas, du sadd’s Gewidder krichen, basse mo uff, ich will däh Beine machen« – es waren nämlich Schweine vom Tuchbereiter (Dekateur) Litzenbauer oder Dachdecker Nöthel, die er meinte, auf [9] die er dann mit seiner Peitsche unbarmherzig einhaute, daß sie laut quiekend und grunzend aufsprangen und mit den anderen Schweinen fortgingen. Abends, wenn »Schinken« mit den Schweinen zurückkam, brachte er uns öfters Hirschkäfer oder Einhornkäfer mit, die er in einem Säckchen aufbewahrt hatte, oder auch Vogeleier, die er »ausgenommen« hatte. In späteren Jahren war ich Abnehmer von letzteren zur Bereicherung meiner Eiersammlung; heute bedauere ich es tief, daß ich ein solches verabscheuungswürdiges Ausrauben der Vogelnester durch meine Sparheller unterstützt habe – aber Jugend hat keine Tugend – und ich war am wenigsten dazu angetan, eine Ausnahme zu machen. – Daß Schinken-Willem bei dem alljährlich während der Herbstferien im Rothenditmolder Felde sich abspielenden Kleinkrieg zwischen Casseler und Rothenditmolder Schuljungen als Anführer der Casseler Streitmacht außerdem eine Rolle spielte, wird manchem alten Casselaner noch erinnerlich sein.

Schinkens Kollege, der Kuhhirt, blies jeden Morgen, durch die Müllergasse ziehend, bewehrt mit einem langen Stocke mit losen eisernen Ringen, in ein langes Tutehorn, worauf dann die Kühe, mit mehr oder weniger überschnappenden Muh-Tönen aus den Torwegen kommend, ihren Morgengruß erwiderten und dem Hirten folgten, ihre Visitenkarte in breitem, grünem Format klatschend auf dem Straßenpflaster zurücklassend. Abends kamen sie mit vollgepfropftem, kugelrunden Wampen zurück und blieben so lange heiser »muhend« vor den Toren stehen, bis ihnen diese geöffnet und sie in den warmen Stall getrieben wurden.

[1.8 Brennmaterial]

Eine weitere stadtbekannte Straßenpersönlichkeit war der »Kohlen-Keßler«. Er entstammte einer gut bürgerlichen Familie, war jedoch verbummelt und heruntergekommen, dabei aber ein Original – so eine Art Eulenspiegel – das sich zu allerlei Ulk herbeiließ, von dem in meiner Jugend viel erzählt wurde. Den Beinamen bekam er als Begleiter der Kohlenfuhrleute, welche mit ihren Wagen aus den benachbarten Bergwerken [10] Braunkohlen zum Kleinverkauf in die Stadt brachten. Auf diesen Wagen befand sich stets ein Holzkasten als Maß, aus welchem die Kohlen den Käufern zugemessen wurden, und mit dieser Arbeit verdiente sich Keßler seinen Unterhalt.

Unsere hessische Braunkohle und Buchenscheitholz war damals das übliche Brennmaterial. Der eigenartige Braunkohlengeruch, mit dem die sonst so reine Casseler Luft geschwängert war, machte sich jedem auffällig bemerkbar, wenn er das Weichbild der Stadt betrat. Steinkohlenbrand war noch nicht eingeführt, er galt als Luxus, den man nicht mitmachen konnte, weil die hiesigen sogen. »Casseler Öfen« für solchen Brand nicht eingerichtet waren. Außerdem befaßte sich damals die Kaufmannschaft noch nicht mit dem Kohlenhandel, der jetzt, besonders in der westfälischen Steinkohle, im großkaufmännischen Betriebe eine so bedeutende Rolle spielt. Wer derzeit seinen Bedarf an Brennmaterial decken wollte, mußte seine Bestellung rechtzeitig bei den betreffenden Verwaltungsstellen machen, die dort eingetragen wurde. Die Anfuhr erfolgte dann der Reihe nach, oft erst nach mehreren Wochen, ja Monaten. Dies Verfahren nannte man »sich die Kohlen verschreiben lassen«. Das Buchenscheitholz wurde aus dem fiskalischen Holzmagazin vor dem Wesertore bezogen, wo die Forstverwaltung das Holz aus den Staatswaldungen in mächtigen Stapeln aufgespeichert hatte. Neben dem Holzmagazin befand sich auch die sogenannte »Wilpertschirne«, die Sammel- und Verkaufsstelle für das bei den herrschaftlichen Jagden erlegte Wild. Das Buchenscheitholz wurde nach »Klaftern« gemessen, ein Fuder hatte gewöhnlich zwei Klaftern. Das Holz wurde auf der Straße vor dem Hause abgeladen und wurde dort für Rechnung des Käufers »kleingemacht«, d.h. vom Holzhacker auf dem mitgebrachten »Sagebock« mit der Handsäge in Stücke geschnitten – oft mit Hilfe der Frau – und dann mit der Axt gespalten. Zum Schmieren der Säge wurde in der Regel ein Schweinenabel verwandt, der meist seitlich am Sagebock baumelte. Beim Kleinverkauf der Schmiedekohlen – so nannte [11] man die Holzkohle, die zum Erhitzen der Bügeleisen auf offenen Feuern gebrannt wurde – zogen die Kohlenbrenner, ihre hohen »Kötzen« auf dem Rücken, mit dem lauten zweitönigen Ausruf: »Kohlenkauf« oder »Kaufkohlen« durch die Stadt. Auf ähnliche Weise machten sich auch die Zwehrener Sandbauern bemerkbar, um ihren »Strausand« an den Mann bezw. die Frau zu bringen. Mit der damals typischen »Strumbetzel« auf dem Kopfe schlenderten diese »Zwehrenschen Buern« neben ihrem Fuhrwerk durch die Straßen einher mit dem in nur geringen Pausen unterbrochenen, oft markerschütterndem Rufe: »Jausaand – Jausaand – Jau – –«

[1.9 Geräuschkulisse]

Auch die Heidelbeerenweiber, welche zur Zeit der Beerenernte mit den flachen Wannen auf ihren Kötzen die Stadt durchzogen und durch meist blaue »Schnutten« ihre Ware verrieten, ließen ihre hellen Stimmen laut erklingen in dem gedehnten, singenden, ebenfalls zweitönigen Ruf: »Hei–delbeeren kauf«.

Neben diesen Ankündigungen auf offener Straße wurde auch von amtswegen die Ruhe oft gestört durch den städtischen Ausrufer – er hieß »Neuber«, so viel ich mich entsinne. – Mit einer großen Handglocke in der einen und einem Blatt Papier in der anderen Hand zog er mit ernster Amtsmiene durch die Straßen, die Strassenjugend im Gefolge, und kündete, an den Straßenecken haltend, nach kräftigem Läuten mit der Glocke, mit vollem Brustton, was er im Auftrage des Magistrats o.A. auf diesem Wege zur Kenntnis der Bürgerschaft zu bringen hatte.

Das waren eigentümliche Gebräuche der damaligen Zeit, welche heute – wie so viele andere – in der Großstadt nicht mehr zulässig erscheinen, einesteils, weil sie von dem Skandal des Straßenverkehrs übertönt werden, und dann, weil die hohe Polizei – – –. Sie bleiben aber den alten Casselanern in guter Erinnerung und so auch mir, und deshalb will ich diese Gebräuche hier nicht unerwähnt lassen.

[1.10 Freunde und Kinderspiele]

Doch zurück zur Müllergasse.

[12] Meine frühesten Jugendbekanntschaften in der Müllergasse beschränkten sich auf die Nachbarskinder, mit denen wir spielen durften. Dies waren der Schorsche Gallhöfer, dessen Vater Schlossermeister war und dicht nebenan wohnte; ferner der Konrad, d’s Guste und d’s Mimi Riemann, von Bäcker Riemanns, und dann noch der Hennes Nöthel vom Dachdecker Nöthel, genannt der »scheiwe Reedel« wegen seiner furchtbar krummen Beine. Der Hennes war der älteste und ein durchtriebener Junge mit rötlichem Haar, er zeichnete sich durch sein geschicktes hohes Werfen mit Steinen aus; ich entsinne mich noch, wie er mal hoch über die Häuser bis in die Schäfergasse warf und dort eine Scheibe zertrümmerte, was ihm eine tüchtige Tracht Prügel eintrug, von der wir Jungen auch noch etwas abbekamen.

Zum Geburtstag unseres hochseligen Kurfürsten am 20. August war es Sitte, daß die Jugend die Brunnenhäuschen mit Blumengirlanden und bunten Lämpchen dekorierte, oben drauf ein ausgehöhlter Kürbis mit eingeschnittenem Gesicht, der von innen durch ein Wachslichtchen transparent erleuchtet wurde. – Die Müllergässer Jungen betätigten ihren Patriotismus an diesem Tage durch die Ausschmückung des Brunnens an Meths Ecke und wir Kleinen mußten in einer irdenen Sparbüchse die nötigen Heller zusammenbetteln, die dann von den älteren Jungen, nach Deckung der geringen Unkosten, verschnökert wurden, für »Bollerchen, Lakrizius, Süßholz, Johannisbrod, Jumfdernleder« und Gott weiß was es sonst noch an »Schnuckereien« für die jugendlichen Naschmäuler gab.

Im Torweg des »Halben Mond« befand sich, in den Boden versenkt, ein kleiner Schacht zur Aufbewahrung des Teers (casselsch »Zehr«), der zum Schmieren der Wagenräder in den Achsen gebraucht wurde, in welchem ein Schöpfgefäß mit einem langen Stiel stand; es machte uns immer ein Hauptvergnügen, den zähen Teer zu schöpfen und dann sich schlängelnd wieder einlaufen zu lassen; bei dieser Spielerei holten wir uns meist schwarze Pfoten und Flecken in die Hosen, sie brachten uns manche Schelte oder Ohrfeige ein.

[1.11 Verwandte und Nachbarn]

[13] Mein Großvater hatte seine Seilerbahn an der alten Stadtmauer neben dem Holländischen Tor, wo er seine Seile drehen ließ, was ich öfters mit ansah. Der Großvater selbst war durch ein schweres Bruchleiden gelähmt und konnte nur an zwei Stöcken gehen, konnte deshalb die Seilerbahn nicht besuchen. Den Bindfaden aber, der ihn in Waschkörben ins Zimmer gestellt wurde, wickelte er selbst viele Jahre lang über ein glattes, schwarzes Wickelholz zu Rollen auf in den verschiedensten Größen, wie sie verkauft wurden. Der Verkauf fand in der Gaststube statt, in deren Ecke nach der Straße hin die Seile hingen, und wurde von meiner Großmutter besorgt. Meine Großmutter, eine geborene Horchler, ist mir noch erinnerlich in ihrer schneeweißen, den Kopf ganz umschließenden Haube mit »geduddeten« Spitzen rings ums Gesicht und breiten Bindebändern.

Ein Bruder meines Großvaters, der Onkel Bernhard, war Schreinermeister und wohnte in der Kastenalsgasse; von seinen Söhnen verkehrten wir mit dem »Schorsche«, der in späteren Jahren als Schreinermeister in langjähriger Geschäftsverbindung mit mir stand.

Im Hause gegenüber wohnte eine Frau Dittmar, deren Mann als Sergeant beim Kurhessischen Leibregiment, den so genannten »Konräderchen«, stand. Frau Dittmar weißnähte für meine Mutter, und wenn uns diese gern los sein wollte, schickte sie uns hinüber; ich habe oftmals, auf dem Fußbänkchen sitzend, ihren Erzählungen gelauscht.

Unser Nachbar, der Bäckermeister Riemann, ein großer, stattlicher Mann mit scharfgeschnittenem, glatt rasiertem Geheimratsgesicht, stand meistens, wenn er mit Backen fertig war, in der Haustür. Mit aufgekrempelten Hemdsärmeln, die Arme über der breiten Brust übereinander geschlagen, von den Hüften ab die nackten Beine usw. nur mit einem mehlbestaubten, blauen Bäckerhemd umschürzt und Lederschlappen an den bloßen Füßen, war er in seiner männlich schönen Erscheinung eine besondere Respektsperson. Er begrüßte die vorübergehenden [14] Bekannten in seiner derb-jovialen Weise; auch ich wurde als »Hennerchen« stets von ihm begrüßt und mußte ihm die Hand reichen, wenn ich Brot holte.

[1.12 Familienleben]

Aus unserem engeren Familienleben erinnere ich mich noch, wie wir drei Jungens morgens in buntgeblümtem Nachtkittel um den Tisch saßen und unsere selige Mutter aus einer braunen irdenen Kaffeekanne uns den Kaffee einschenkte. In der Wohnstube stand ein altmodischer großer, viereckiger, eiserner Ofen, hoch von der Erde auf geschwärzten Tonfüßen; um den Ofen befand sich ein Lattengestell, auf dem die Kinderwäsche hing, um sie bequem zur Hand zu haben; wir Kinder wurden in der Nähe dieses Ofens von der Mutter gewaschen und angezogen und mußten uns dabei sehr ruhig verhalten, besonders wenn der Vater in der Stube war.

Unsere Eltern waren beide musikalisch veranlagt, Mutter sang und begleitete sich die Lieder selbst auf der Gitarre, damals das zumeist eingeführte Instrument für den Hausbedarf. Ebenfalls sang mein Vater, der eine schöne Baßstimme hatte; vollendet schön aber verstand er zu pfeifen, womit er uns lauschenden Kindern viel Freude machte – besonders waren es Opernmelodien, die nach einer im Theater gehörten Oper mit Vorliebe gesungen oder gepfiffen wurden.

Das erste Familienfest, dessen ich mich noch erinnere, war die Taufe meiner Schwester Louise, zu welcher unsere nächsten Verwandten eingeladen waren, darunter auch mein damals noch lebender Pate, der einzige Bruder meines Vaters, Onkel Heinrich. Wir drei Jungen durften aufbleiben und vorher der Tauffeierlichkeit durch Konsistorialrat Meyer beiwohnen. Die Feier fand in der »guten Stube« statt, die blendend hell gescheuert war, mit frisch gestreutem weißen Sand, der vor dem Eintritt der Gäste von uns Jungen nicht vertreten werden durfte.

[1.13 Wohnumstände]

Gestrichene Fußböden gab es damals in den bürgerlichen Wohnhäusern noch nicht; jeden Morgen wurde von einer Blechschippe nasser Sand auf die Fußböden der Zimmer geworfen, [15] der dann mit einem Reiserbesen hin und her geschoben wurde, damit der Sand vom Tage vorher und die Staubteile sich mit dem genäßten Sand zusammenballten, dadurch wirbelte weniger Staub auf; dieser Kehricht wurde dann auf einer »Dreckschippe« in den Aschenkasten geworfen. Nach dem Lüften des Zimmers und Abstäuben der Möbel wurde auf den rein gefegten Boden der blendend weiße Sand gestreut, der dem Zimmer ein freundliches Ansehen gab; wehe, wenn wir etwa in der eben fertig gestreuten Stube mit den Füßen rutschten und den Sand in seinen schönen Streufiguren verwischten – dann wurden wir »am Schlaffitch gekriggt« und mit einigen Klapsen an die Luft gesetzt.

Jeden Sonnabend wurden die Stubenböden gescheuert und mit »Riebesand« – zerkleinertem Sandstein – der in kleinen Säcken auch auf der Straße feilgeboten wurde – zur besseren Reinigung abgerieben. Etwaige Fettflecken, die auf dem hellen Holzfußboden besonders sichtbar waren, bestrich man mit steifer weißer Kollerfarbe (Schlemmkreide), wodurch die Fettflecken gelöst und aufgesogen wurden. So lange wie diese weißen Schmierpflaster auf dem Fußboden hafteten, durften die Stuben von uns Kindern nicht betreten werden. – Das sich stets wiederholende Abreiben mit Sand veranlaßte natürlich eine starke Abnutzung des Fußbodens, wodurch die härteren Äste in den Dielen allmählich in halbfingerhohen Buckeln aus dem Fußboden hervorragten, so daß es oft ein Kunststück war, Tische und Stühle – ohne daß sie »wuckelten« – festzustellen.

Die Beleuchtungsverhältnisse waren derzeit allereinfachster Art, man kannte nur ein Brennöl – das »Sparöl« – das in einfachsten Tischlampen mit grün angestrichenen Blechschirmen im Zimmer, oder in offenen »Hangelichtern« oder zinnernen Stehlichtern mit Glasbirnen als Ölbehälter in den Küchen das Licht unterhalten mußte. Naphta, Solaröl, Petroleum usw. mit allen den verbesserten Lampen gab es erst viele Jahre später. In der »guten Stube« oder bei Festlichkeiten [16] wurden Kerzen gebrannt; für den raschen, vorübergehenden Gebrauch verwendete man Talglichter, die auf einfache Leuchter aufgesteckt waren.

Ein unentbehrliches Hausgerät, mit dem sogar ein gewisser Luxus getrieben wurde, war die »Lichtputzschere«, womit man den »Schnuppen«, der sich in der Flamme durch Rußansetzen des Dochtes bildete, abschnitt, so daß sich der verbrannte Docht in einem Kästchen durch eine Klappe an der Schere zusammenpreßte; dies mußte aber mit Vorsicht geschehen, sonst knippte man die Flamme aus.

In unserer guten Stube stand auf der Kommode eine Zündmaschine, ein siphonartiger Glasbehälter zur Aufnahme der Säurenflüssigkeit, mit einem messingenen Deckelverschluß, an dem die Zündvorrichtung befestigt war. Durch Druck auf einen Hebel machte man ein Platinschwämmchen erglühen, an dem man sich die Zigarren oder Fidibusse anstecken konnte, was jedoch nur in den seltensten Fällen gelang.

Für den allgemeinen Gebrauch wurden Phosphorstreichhölzchen in großen runden Schachteln verwendet, auf deren Deckel eine rote Masse zum Anreiben der Hölzer aufgetragen war, die sich dann mit blauer, den Atem fortnehmender Schwefelflamme entzündeten.